任鶴林:“這一輩子,就活給了木版年畫”

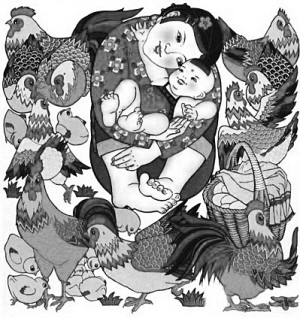

河南開封木版年畫。 資料圖片

任鶴林將木版年畫技藝帶進高校。 李力供圖

在河南開封鼓樓區中心區域南書店街深處,坐落著一處仿古二層建筑,正門的匾額上寫著“開封木版年畫博物館”。

這座博物館的創辦人,就是河南省首批非物質文化遺產項目木版年畫傳承人任鶴林。近200平方米的展廳里陳列著包括史料文獻(復印件)、年畫藏品以及印版在內的300多件藏品,系統地展示著年畫的“前世今生”及制作工藝。

40年來,任鶴林苦心探索傳統木版年畫歷史,傳承、復興、創新傳統年畫制作工藝。用他的話說,“這一輩子,就活給了木版年畫。”

40載“門上春秋”

早期的年畫大多是以“門神”的形式出現,因此,任鶴林在博物館里布置了名為“門上春秋”的展覽。他組織開封年畫老藝人耗時6年,將近300幅史料復刻完畢,所刻年畫再現了開封木版年畫的歷史風貌和藝術魅力。

1970年,任鶴林畢業于河南大學美術系。1978年,他參加了開封朱仙鎮年畫出版社的籌備工作,從此便與木版年畫結下不解之緣。

“偌大的河南,竟找不到一張原汁原味的木版年畫,沒有了歷史,何談傳承?”剛剛從事木版年畫的收集工作,任鶴林便陷入了老版年畫和雕版蹤跡難尋的困境。

開封木版年畫雖然歷史悠久,但和天津楊柳青年畫、四川綿竹年畫等相比,卻命運多舛。為了恢復傳統、梳理發展脈絡,任鶴林踏上了尋找老版木版年畫的征途。

1985年,聽說上海魯迅紀念館藏有一批開封木版年畫,任鶴林隨即前往探尋,卻前后兩次遭到拒絕。偶然的機會,他得知魯迅紀念館收藏的年畫是蘭考老鄉、著名的版畫藝術家劉峴所贈。于是,任鶴林拿著劉峴的親筆介紹信,終于近距離觀看到這批“珍寶”。

“當看到工作人員戴著白色手套,推著放有古老年畫的車向我走近時,我有點兒不敢看,有種見到寶貝的敬畏之心。”任鶴林回憶說,這26幅珍品對中國木版年畫的研究工作意義重大。其中,《劉海戲蟾》被公認為朱仙鎮木版年畫乃至中國木版年畫的巔峰之作。

正是憑著這份熱愛甚至癡迷,任鶴林后來專門組織了一批技法嫻熟的手藝人,將這26幅年畫重新整理、復刻,供以套印、傳播。

40年間,任鶴林走遍全國各地尋訪名家,累計投入60多萬元,搜尋到300多件珍貴年畫史料(復印件)及1000多件年畫作品,并對劉峴、魯迅、劉鐵華、王子珍等人為延續開封木版年畫作的貢獻進行了挖掘梳理。

2007年,任鶴林出資創辦了開封木版年畫博物館,這也成為國內外年畫收藏研究者必去之所。

寸步不讓的“手上工匠”

一把刻刀、一塊木板、一雙布滿老繭的手、一幅畫卷說盡滄桑……這就是任鶴林40年的執著堅守。

有人說,木版年畫是任鶴林少有的鋒芒,這種鋒芒背后,是他對木版年畫單純而熾熱的守護。

經過多年來對傳統年畫細致深入的研究,任鶴林提出“開封是中國木版年畫的發源地”。“唐代業已成熟的雕版技術和宋代紙張術的廣泛應用,是開封出現最早的版印門神畫的關鍵所在。《東京夢華錄》和《清明上河圖》關于木版年畫的記載和描繪,可為佐證。”任鶴林說。

除了學術上“較真”,對于開封傳統木版年畫技藝的堅守,任鶴林也寸步不讓。用他的話說,在木版年畫上能找到中國的“工匠精神。”

退休前,任鶴林組織開封年畫老藝人,將搜集來的300多幅年畫按1∶1比例復刻,要求從畫面到文字一律服從原版,力求恢復原畫原貌,做到精益求精。

在復刻的年畫上,任鶴林特別強調藝術的原真性、造型色彩的精準性。他堅持遵循雕版套印工藝,每一條線都是一點點還原繪制而成,一刀一劃皆見古畫神韻。

“木版年畫最重要的就是雕版,通常做一塊版需要半個月至1個月。常見的有墨線版、黃色版、丹紅版、綠色版、水紅版、紫色版等幾種。當木版雕刻完成后,使用印刷工具將涂料涂上木版后,再將木版上的圖案印在宣紙上。”任鶴林說,“古老的年畫印制程序復雜,非常辛苦,這種工藝幾近失傳,我們有義務讓傳統藝術延續下去。”

重新刻版歷時6年,任鶴林硬是用年邁的雙手握著刻刀,一絲不茍地與質量較勁,完美地再現了開封木版年畫的歷史風貌和藝術魅力。“那段時間每天凌晨1點前沒睡過覺,身體健康也大受影響,但我不后悔。”任鶴林說。

如今,69歲的任鶴林在工作臺前一坐仍是幾個小時。成年累月,他手上的繭子積了一層又一層。“人這一輩子只有專心干一件事,才能把這件事干精干好。所以,我到死也得為木版年畫奔走呼號!”任鶴林說。

木版年畫與時俱進,盼來春天

在任鶴林的匠人精神影響下,2002年,任鶴林的兒子李力從河南大學畢業后,接下了保護木版年畫的“接力棒”。

“在北宋文化鼎盛之時,開封第一個門神問世本身就是創新。從形到神、從形式到材料,與時俱進,創新發展貫穿始終。”李力說,他不僅想保住傳統木版年畫的創新內核,還有一個讓年畫重新飛翔的夢。

“過去,我總是覺得傳統年畫這么好、這么費工夫,人們應該喜歡它。后來我發現,其實自己的態度可以更主動一點,去做一些能體現年畫元素、點綴人們生活的東西,前提是要把東西做精、做好。”李力說,通過不斷學習,他認識到在非遺創意和設計研發中,創作者的文化素養決定著所做的設計與非遺精髓貼合的程度。他決心培養自己對非遺元素抓取和提煉的能力,以便更好地實現創新。

如今,在博物館一個角落,擺放著很多與木版年畫相關的文創產品,有印著木版年畫圖案的撲克牌、手機殼、抱枕、錢包、貼紙、絲巾等。為了宣傳開封木版年畫,這些都由任鶴林父子自費制作,他們希望通過這些創新的現代產品,讓木版年畫和年輕人之間建立“鏈接”。

事實上,弘揚優秀傳統文化長路漫漫。任鶴林最擔心的就是傳統木版年畫工藝的傳承與創新問題,尤其是很多年輕人不再喜歡木版年畫。

“年畫技藝在傳承方面已是青黃不接,如果再不大力培養傳承人,開封木版年畫技藝將面臨中斷的危險。”任鶴林擔憂地說。

為了讓木版年畫長久地傳承下去,任鶴林不斷外出參展、演講,與多所高校建立聯系,將自己的博物館作為高校藝術實踐基地,義務為學生授課解惑。

然而,木版年畫的繪制、雕版、印刷程序繁雜,讓年輕人接受起來需要時間和過程。對此,任鶴林也有清醒的認識:“藝術要不斷發展,就要不斷創新,走向更廣闊的天地。”因此,任鶴林不但注重在國內研究木版年畫藝術,還赴德、英、意、法等國以及中國臺灣、香港等地進行年畫專題展覽,且著述甚豐。

“我們現在急需一大批任鶴林這樣的優秀人才,賦予非物質文化遺產更強的生命力,發揮出民族文化特有的品牌和資源優勢,同時構建‘非遺項目+保護+技藝傳承+傳習普及+產業轉化’的合理發展結構,才能更好地堅定文化自信,弘揚中華優秀傳統文化。”鄭州大學文化產業中心主任汪振軍說。

讓任鶴林感到欣慰的是,國家越來越重視木版年畫的搶救性挖掘,這更堅定了他對木版年畫的信心,他說:“等了40年,終于盼來木版年畫的春天!”