與周恩來總理“相遇” ——記“紀念周恩來誕辰一百二十周年中國畫作品展”全國巡展(北京站)

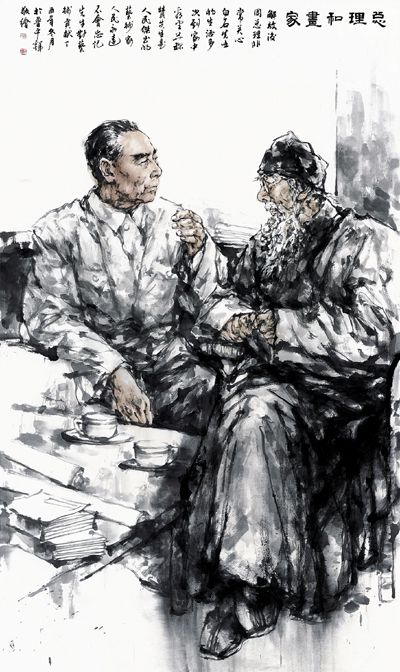

總理和畫家(中國畫) 張金輝

“至今,周總理的精神仍有重要的現實意義與時代意義,相關主題性的美術作品在選題上應更為謹慎、更有針對性,并努力提高藝術水準。 ” 7月24日,中國漢畫學會會長陳履生在北京舉辦的“紀念周恩來誕辰120周年中國畫作品展”全國巡展(北京站)研討會上表示,當下的美術創作應以人民為導向,與周恩來總理相關的美術創作應在表現周總理對人民的關懷上下更大功夫。

作為國家藝術基金資助項目,由中國美協、淮安市美術館主辦的本次展覽于7月22日至29日在中國國家圖書館典籍博物館舉辦。展覽展出的120幅作品,是從全國征稿的3834件作品中評選而出的美術佳作。展出作品題材豐富多樣,包括人物、山水、花鳥等,以中國畫獨有的寫意風格與工筆特色,將對周恩來總理的懷念之情寄托在了翰墨丹青中,藝術性地表現了周總理的家鄉、生活與戰斗過的地方、周總理關心過的事業與人民以及周總理的崇高品質與奉獻精神。

展覽期間舉辦的相關研討會上,專家學者共同探討了主題性美術創作如何更好地在作品中把握周總理的精神并凸顯其在當下的特殊紀念意義。中國漢畫學會副秘書長田達治認為,主題性創作不等于命題創作,美術作品的創作不應被限制在各種條條框框之內,而應通過生動多樣的藝術形式將周總理的精神表現出來。中央美術學院副教授于洋表示,周總理以其高尚的品質,成為了人民心目中的“人格標桿” ,從這一角度而言,他早已超越了領袖的形象,也超越了主題性創作的范疇。本次展出的中國畫作品不妨以一種隱喻的表現方式,將周總理的高尚人格融會在美術作品當中,并加強對“紀念周恩來誕辰120周年”這一主題的切合。因而,在已有大量深入人心的繪畫作品的基礎上,如何既全面又巧妙地體現周總理精神,在作品中有新的表現,力求突破與出新,是藝術家應該繼續探索的問題。

周恩來不僅是美術家們創作的主體人物,更可以從中梳理出他與中國美術的親密關系。早在法國留學期間,周總理曾向國內寄回三張西方美術明信片,對我國美術的發展極為關注。田達治認為,美術創作者對周總理的了解應更為深入,可繼續挖掘相關的早期材料,如此將更有利于作品的創作。北京理工大學藝術理論研究部教師段君認為,人們對于周總理的緬懷,其實也是一種對過往時代的緬懷,參展的美術作品應更好地把握周總理的內在精神,并找準其與當今時代的契合點。

基于本次展覽,淮安市美術館對地方美術館如何發掘利用地方文化優勢的課題進行了一次成功的探索。今年2月,“紀念周恩來誕辰120周年中國畫作品展”首展在淮安市美術館舉辦時,前來觀展的市民達上萬人次。如此盛況,一方面與淮安是周總理的故鄉有關,市民在觀展中與周總理有了近距離的“相遇” ;另一方面,與淮安市美術館征稿、選稿、策展、宣傳等美術館職能的優化也密切相關。藝術評論家付曉東建議,淮安市美術館還可從“人”的角度出發進行宣傳,策劃舉辦曾與周總理有來往的美術名家作品展覽,如此既能保證較高的藝術水準,又能體現美術作品的歷史研究與收藏價值。