金宏達:張愛玲的最后歲月

1988年6月, 張愛玲搬進林式同為她安排的一間公寓房,但這并非她最后一次搬家。1991年7月,她又搬了一次家,由林式同當擔保人,租住了靠近洛杉磯加州大學的羅徹斯特公寓的一間房子(10911 Rochester Ave.,206 Los Angeles),房東是一個伊朗人,在這里,她一直住到去世。

從林式同作為房東的公寓搬出去的原因,還是因為又有了蟲——這無疑也是實情,僅僅才過一年多,1989年12月11日,她就寫信告訴莊信正說:“此地新房子蜜月期已過。蟑螂螞蟻小花甲蟲全有了。房東發通告警告臟亂與違規養貓狗——可能就快有fleas了。我遠道去買較好的殺蟲器材。房東也叫了殺蟲人來,要出清櫥柜,等于三個月小搬家一次,房客( 中南美與黑人居多) 怕麻煩,大都不要。‘自掃門前雪’也事倍功半。但是我絕對不搬家,實在沒這時間精力。”[1] 再往后,她告知莊信正從這里搬出去的原因實是:“我寓所蟑螂激增,比以前好萊塢老房子更多十百倍。”[2] 林式同也承認:“因地點關系,我在lake ST. 的那棟公寓住進了許多中美移民,素質較差,三年新的房子,已經被弄得很臟了,有人養了貓,引來許多蟑螂螞蟻。”[3] 張愛玲實在搬家搬怕了,所以,努力做殺蟲的工作,費去許多時間,不到實在無奈的地步,她決意不再搬。然而,她終究還是搬了。

張愛玲(1962年)

新住處的房東說,他們注重預防,沒蟑螂也按月噴射、藥熏,情況好多了。可是,后來又出了狀況,張愛玲還是想搬走(一直到她1995年去世前,還想過當年7月底搬走)——可以說“蟲患”的陰影一直伴隨著張愛玲。當然,到了生命的最后一段途程,她也實在動不了了。相對而言,她在羅徹斯特公寓住了四年多,時間還算比較長的。

多年來,困擾張愛玲的不只是蟲患,還有身體的各種疾病——感冒(她認為是過敏性的)、牙痛、眼病、腳腫,等等。她把平時就診、遵醫囑用藥、安排飲食,稱之為“保身的功課”(regimen),為此占去了大部分時間。1989年,她在給鄭緒雷的信上如此描述:“說來使人無法相信,日常的啰唆事太多,醫生派下的例行功課永遠有增無減,都不是吃藥的事。現在改低膽固醇diet(飲食)也麻煩,health foods健康食品難吃,要自己試驗著做菜。整天是個時間爭奪戰。”[4] 在1990年3月23日致夏志清的信上,她也說:“我成天只夠伺候自己,chores(零星雜事)永遠有增無減。”[5] 越是這樣,疾病還是不斷纏身。1991年年末,她外出辦領證手續,“接連兩天奔走,就又‘寒火伏住了’,感冒快一個月,六年來沒發得這么厲害過”[6]。宋淇認為,張愛玲平時力行節食,結果抵抗力弱,容易生病。這種情況一直持續著,她精力不濟,寫作很少。寫信對于她也是沉重的負擔,一封信有時也要寫好幾天。除了極少的幾個人,她都不寫信,甚至連和她有出版業務聯系的宋淇夫婦那里,1992到1993年間,也有大半年沒有收到她的信件。她也在不無憂慮地想,別人會對她不能理解。有一次,她接到夏志清的來信,獲悉他生了一場病,震驚之余,還有了這樣的想法:“同時我不禁苦笑,終于有一個朋友嘗到服侍自己的麻煩,不然我總是無法交代在忙些什么——各種醫生派下的任務再加上我確實精力不濟,做一點事要歇半天。”[7]

說到這里,還要補敘一件事,即在1989年春的一天,張愛玲在過街時, 被一個迎面跑來的中南美的年輕男子撞倒在地,想必男子相當壯猛,竟使她跌傷右肩骨,疼痛難忍。她去看了醫生,醫院沒有收她住院,因為她未買保險。她寫信給林式同說:“我覺得我這樣按月收入的人,醫療費還是現付合算,但是現在此地醫院往往不收沒保險的病人,所以預備保個短期住院Blue Shield。”[8] 她盡管當時已有了較穩定的版稅收入,卻仍然量入為出,不敢隨意花錢。既然如此,也只能是“醫生說讓它自己長好,但是奇慢”[9],她就“由它去了”。這種情況,也令她久久不能執筆。

畢竟已到了古稀之年,張愛玲對時間的緊迫感愈來愈強,而且,她不是一個懶人,總希望還能爭取時間,多出一些作品。她在1989年3月6日致宋淇夫婦的信上說:“我想我們都應當珍惜剩下的這點時間,我一天寫不出東西就一天生活沒上軌道。”[10] 她的心上,還有一些寫作任務尚未完成。1993年1月6日在給莊信正的信上,她還說:除了正在寫的一篇長文(即《小團圓》散文),“另外還有幾篇故事要寫”[11]。一方面是滿懷對剩下時日不多的緊迫感,另一方面是身體上種種病痛的限制,可以想見,她當時內心是何等焦灼。不過,這些年里,她還是完成了兩件大事:一是“全集”的出版,一是寫出了《對照記》。“全集”的出版在1994年,即她去世的前一年,而籌備工作則在1991年便已開始進行。1991年2月14日,她寫信告訴夏志清說:“我在忙出全集的事,出了寄兩本有新文字的來。”[12]更多的具體工作,當然是由在香港的宋淇和臺北的皇冠出版社的編輯在做。從她與宋淇的通信中可以知道,自1990年起,宋淇就在為出這套“全集”找書。這套“全集”共收有《流言》《怨女》《傾城之戀》《第一爐香》《半生緣》《張看》《紅樓夢魘》《海上花開》《海上花落》《惘然記》《續集》《余韻》《對照記》《愛默森選集》等16冊書。其中,大部分是她在大陸時期所作,有一些是經他人從舊報刊上找到后“出土”的,即她所謂“無中生有”者,體量上也頗可觀。她去世后,一批雪藏多年的遺稿如《小團圓》《雷峰塔》《易經》《少帥》《異鄉記》等問世,更壯大了這個陣容。《小團圓》散文一直未能寫出,已寫的《愛憎表》也未能終稿,想來一定也是與上述情況有關——在這樣疲于應對蟲患與健康問題的情況下,要完成一項項寫作任務,實在是太難了。

而1993年即已完稿并在《皇冠》上開始連載的《對照記》,也是之前二三年醞釀與寫作的結果。這本書曾被人譏為“寫真集”,收集了張愛玲所保存的她和親友的部分舊照(據莊信正說,在張愛玲向他出示的相簿上,他看到的一些照片還有未收入的,故建議再出一本續集),實有的文字不多,而且,有的還是從別的書稿中錄的,即使如此,她在那種身心困憊的狀態下寫作、修改,亦殊不易。

張愛玲著《對照記》

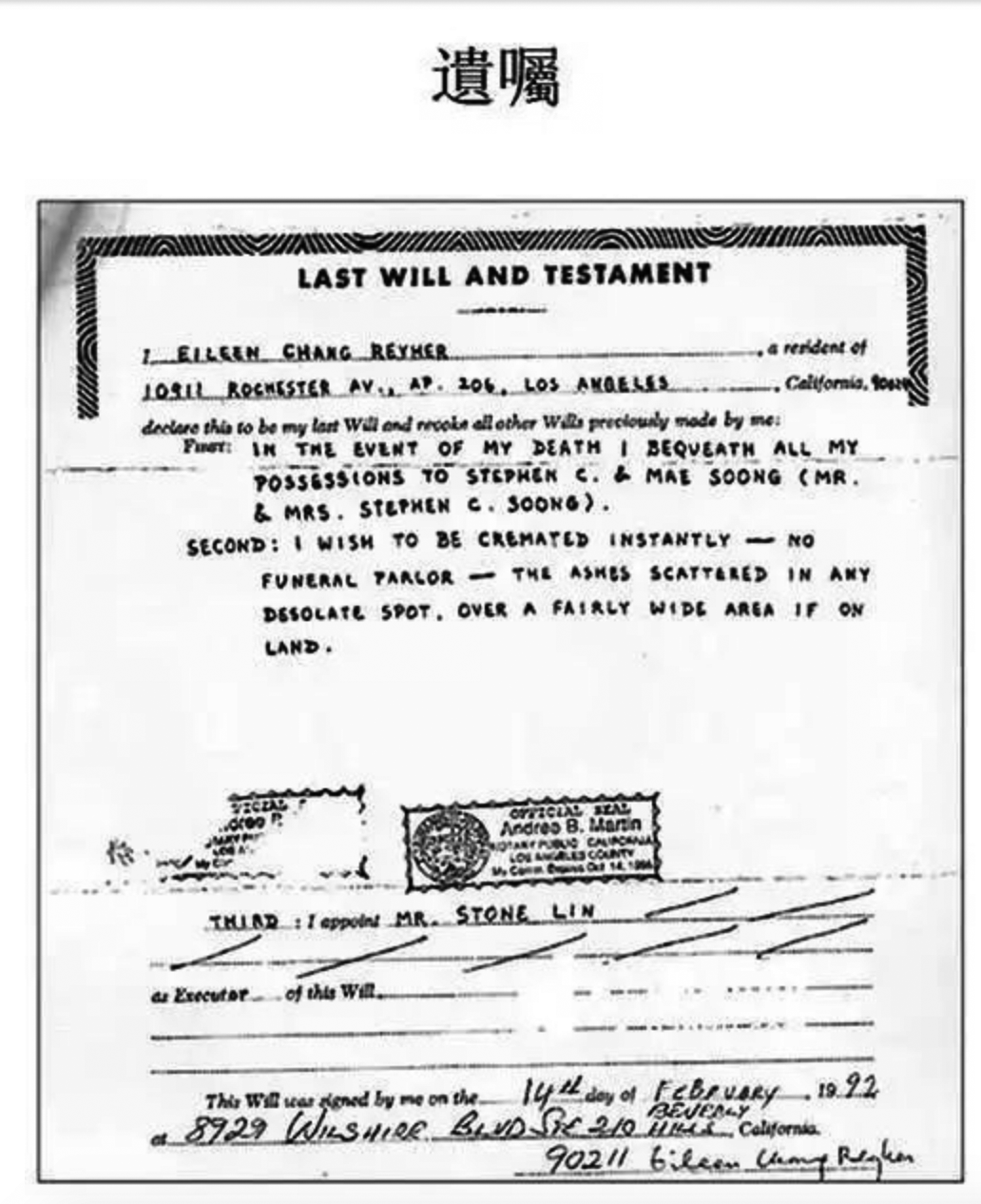

出版“全集”,似乎是一個收束的信號。這時,張愛玲已是一位高齡人士,身體又如此不好,對于身后的事,應有所考慮。早在1985年住汽車旅館期間,有一天晚上,她怕回去太晚,快步走了幾條街,忽然感到心口又有點疼,就想到可能heart attack(心臟病發)倒在街上,“應當立遺囑”[13]。而到了1991年,宋淇身體很不好,鄺文美來信說:“他急于把公事要交代清楚,先把這些附件(版稅結算單)寄上。你看了便知,關于出版新書的事,盼直接與皇冠聯絡,以免耽誤。事非得已,你一定明白。”[14] 天有不測風云,誰也說不準下一刻會發生什么,張愛玲不愿身后自己的財物充公,也曾詢問過遺囑公證的相關事宜,一來手續頗為麻煩,二來她的公民身份證丟失,一直也未能去辦。這一天,她為給在上海的姑父李開第辦國內版權代理,要買授權書表格,卻無意間看到了遺囑表格,順便也買了一張。再一問,有了公民身份證( 現在她已補辦好了),辦個遺囑公證也不難,便找到公證處,填寫了表格。除了相關必需的信息外,遺囑正文便是:

我EILEEN CHANG REYHER,定居于加利福尼亞州洛杉磯羅徹斯特( R0CESTER )大街10911號公寓206 (90024),聲明本遺囑是我的最后遺囑,并取消在此之前本人所立的其它遺囑:

第一、 在我死亡時, 把我的全部動產遺贈給STEPHEN C. & MAE SOONG(MR.&MRS. STEPHEN C.SOONG )。

第二、我想立即火葬,不在殯儀館,把骨灰撒在任何荒無人煙的地方,撒遍寬廣的陸地上。

第三、 我指定MR.STONE LIN 作為本遺囑的遺囑執行人。

張愛玲交給林式同的遺囑

公證人確認:“EILEEN CHANG REYHER 在簽署遺囑時心智健全,而且不是被迫,也沒有受到威脅、欺詐和任何人的不當影響。”即給這份遺囑簽了字。簽完這份遺囑后,她給林式同寫信,附上遺囑影印件,說了這件事,林式同還以為她得了什么不治之癥,打電話問她,她說身體尚好,只是以防萬一[15]。24日簽下的遺囑,25日她即將正本寄給宋淇夫婦,同時寫了以下囑托:

為了托KD ( 李開第) 大陸版權的事,我到文具店買授權書表格。就順便買了份遺囑表格,能公證就省得找律師了。以前一直因為沒證件不能立遺囑,有錢剩下要充公。現代醫療太貴,如果久病,醫護費更是個無底洞,還有錢剩下的話,我想:

(一) 用在我的作品上,例如請高手譯,沒出版的出版,如用于林彪的一篇英文的,雖然早已明日黃花。(《小團圓》小說要銷毀)這些我沒細想,過天再說了。

(二) 給你們倆買點東西留念。

即使有較多的錢剩下,也不想立基金會作紀念。……[16]

這些年來,張愛玲的版稅收入已頗有積蓄(大約有30多萬美元),存放在香港,由宋淇夫婦為她理財,故有成立不成立基金會之說。當然,晚年的醫護費用是必須預作準備的,她必未想到,自己最后會無勞醫事,悄無聲息地離去。至于她自己的家人——父、母、姑姑皆已故去,就不說了;弟弟張子靜,她一直與之不睦,幾乎視為路人 ( 他也在她故去的一年后去世) ;姑父李開第,曾經做過她在香港讀書時的監護人,也算有恩于她。后來,李開第與她姑姑晚年結褵,相濡以沫。她想在經濟上對他有所幫助,由他代理她的國內版權,但辦起手續來過于麻煩,白忙了一場,只好擱置。至于宋淇夫婦,幾十年來一直是她的摯友,后期更代理了她的出版事務,對她的作品及著作權情況最了解,也最堪信任和托付,指定為其遺產繼承人,順理成章。

宋淇夫婦收到張愛玲寄來的遺囑后,深為她的這種情逾骨肉的信任所感動,也為他們都已步入殘年剩景而感慨,在此后的三年間,他們還不斷有書信往還,關心彼此的日常起居和健康,對后事問題倒未見進一步討論。

宋淇、鄺文美夫婦

1992年春天,張愛玲所居住的洛杉磯,發生了一場因種族歧視引發的民眾暴動,聲勢很大,幸運的是,她并未殃及。1994年洛杉磯發生地震,大震之后,又有余震,一時人心惶惶,友人們都紛紛來信、來電詢問。她告訴他們,地震時,所住的公寓有一兩家的墻驚現裂縫,而她住的房子,只是燈罩震掉下來而已。這些災厄,她都平安度過,實是可慶幸的事。

然而,長年孤身獨居,避與外界接觸,畢竟對張愛玲的身心健康不利。體弱多病就不說了,精神狀況也似不佳,較為典型的是,她無人可以說話,只能在頭腦中,把她想說的話大段大段地對Mae(即鄺文美) 傾訴。1992年3月12日,她在給宋淇夫婦的信上說:“前兩天大概因為在寫過去的事勾起回憶,又在腦子里向Mae解釋些事,( 隔了這些年,還是只要是腦子里的大段獨白,永遠是對Mae說的。以前也從來沒第二個人可告訴。我姑姑說我事無大小都不必要地secretive [遮遮掩掩] )。”[17] 對造成這種現象的直接原因,她自己判斷也是對的:“我至今仍舊事無大小,一發生就在腦子里不嫌啰唆一一對你訴說,暌別幾十年還這樣,很難使人相信,那是因為我跟人接觸少。”[18] 鄺文美的容貌、才干、為人,確實令她贊賞,而另一方面,她也承認自己有一種“畢馬龍情結”。宋以朗在《張愛玲私語錄》一書中注解:“Pygmalion complex;畢馬龍情結。希臘神話中,畢馬龍對現實世界的女性沒有興趣,反而愛上了自己用象牙雕出來的女雕像,最后感動了愛神,雕像變成真人。這里張愛玲是說,鄺文美被她的想象美化了。”離最后一次她們相聚已經過去了近30年,雖然有書信聯系,畢竟年深歲久,張愛玲只能在想象中加深對鄺文美的印象,并予以美化。她自己說:“還有我說常看見廣告上有像她的人,有一次拿給她看(一個英文雜志上),她看了說我總揀比她漂亮些的。我想說又沒說:那是我的Pygmalion complex(畢馬龍情結),所以在我心目中已經加工了。我永遠有許多小難題與自以為驚險懸疑而其實客觀地看來很乏味的事,剛發生就已經在腦子里告訴Mae,只有她不介意聽。別人即使愿意聽我也不愿意說,因為不愿顯silly(愚昧)或嘮叨。”[19] 這種情況也許到她生命的最后一段時光更甚,1993年4月25日,她寫給鄺文美的信中還說:“我還是小事故層出不窮,一步一蹕。……我在腦子里絮絮告訴你的就是這一類的事,你不會怪我不寫信講這些。”[20] 可以想見,在這種長時期無人說話的極端孤寂狀態下,她的精神已經差到何種地步。

如影隨形的蟲患也令張愛玲恐慌不已,時常產生幻覺。1991年搬進羅徹斯特公寓后不久,她去郵局信箱取信,在取回的報上發現一只螞蟻,便大驚失色,嚇得又要換別的郵局。她函購的埃及草藥,原來用的是紙袋,后來改用雙重塑料袋,她又從中發現了一種“臭蟲大的小蟑螂”,于是要暴曬翻攪,最后扔掉了事。越往后情況可能越嚴重,1995年7月25日,即在她去世前不到兩個月時,她寫給宋淇夫婦的信中所述的狀況,已到令人驚駭的地步:

前信說過皮膚病又更惡化,藥日久失靈,只有日光燈有點效力。是我實在無奈才想起來,建議試試看。醫生不大贊成,只說了聲“要天天照才有用。”天天去Tanning salon (日光浴店)很累,要走路,但是只有這一家高級干凈,另一家公車直達,就有fleas(跳蚤),帶了一只回去,嚇得連夜出去扔掉衣服,不敢用車房里的垃圾箱,出去街角的大字紙簍忽然不見了,連走幾條街,大鋼絲簍全都不翼而飛,不知道是否收了去清洗。只好違法扔在一條橫街上,回去還惴惴好幾天,不確定有沒留下fleas 卵。Tanning salon (日光浴店)天冷也開冷氣,大風吹著,又著涼病倒。決定買個家用的日光燈。現在禁售,除非附裝定時器,裝了又太貴沒人買,$600有價無市。舊的怕有fleas 卵,但是連舊的都沒有。好容易找到遠郊一個小公司有售,半價,又被搞錯地址幾星期才送到。我上次信上說一天需要照射十三小時,其實足足廿三小時,因為至多半小時就要停下來擦掉眼睛里鉆進去的小蟲,擦不掉要在水龍頭下沖洗,臉上藥沖掉了又要重敷。有一天沒做完全套工作就睡著了,醒來一只眼睛紅腫得幾乎睜不開。沖洗掉里面的東西就逐漸消腫。又一天去取信,背回郵袋過重,肩上磨破了一點皮,就像鯊魚見了血似地飛越蔓延過來,團團圍住,一個多月不收口。一天天眼看著長出新肉來又蛀洞流血。本來隔幾天就剪發,頭發稍長就日光燈照不進去。怕短頭發碴子落到創口內,問醫生也叫不要剪。頭發長了更成了窠巢,直下額、鼻,一個毛孔里一個膿包,外加長條血痕。照射了才好些。當然烤干皮膚也只有更壞,不過是救急。這醫生“諱疾”,只替我治sunburn (曬傷),怪我曬多了,正如侵入耳內就叫我看耳科,幸而耳朵里還沒灌膿,但是以后源源不絕侵入,耳科也沒辦法。他是加大膚科主任,現在出來自己做,生意不好。替我清除耳臘后說:“I'm glad there's something I can do to help you.”(很高興有一些事我能幫忙)顯然是承認無能為力。等到發得焦頭爛額,也只說:“癢是快好了,皮膚有點癢”;以為是蟲, “其實是膚屑(skin flakes),我不是拿到顯微鏡下看也不相信。”他本來也同意我的青筋不是青筋,有些疤痣皺紋時來時去,也同樣是eczema(濕疹)的保護色。當然膚屑也有真有假。真膚屑會像沙蠅一樣叮人crash-dive into eyes with a stab of pain (直插眼內造成一陣刺痛)。眼睛輕性流血已經一年多了。我終于忍無可忍換了個醫生,林式同的,驗出肩膀上ulcerated(潰瘍發作),治了幾星期就收了口,臉上也至少看不大出來了。……[21]

出現這種現象,當然不是表明張愛玲的精神已經失常,事實上,最后的幾年中,她還是極力保持著自己神志的健全以及足夠的判斷力。她曾經因為要逃避蟲患,一度想離開洛杉磯,去鳳凰城或拉斯維加斯居住,但看了那邊報上的召租廣告后,權衡之下,還是做出了不去的理性決定。宋淇夫婦勸說她去香港,可是她表示自己更愿意去新加坡安居。她對時事政治相當關注,并抱有頗為濃厚的興趣,她留給世人的最后一張照片,居然是手執一份刊載朝鮮領導人金日成去世消息的報紙,而最后一封給宋淇夫婦的信上,還有對國際形勢長篇大論的分析——透過這些分析,她作出換存美元或日元的抉擇。當然,她那么熟稔于美國內外的時事,也一定與她終日面對電視機有關。

終于,張愛玲生命的最后一刻來到了,誰也不知道,當時發生了什么,或者,她還想著什么,也許她曾試圖起身去喊人,或者打電話——她安裝電話,就是為了應付緊急情況用的,但她完全動彈不得,她只能無助地、絕望地躺在那里,直到閉上眼睛。

一連好些天,公寓管理人沒有看到她的身影,便過來按她的房間門鈴,沒有應答,這才發現,這位東方的老太太已經去世了。

據查驗,張愛玲死于動脈硬化性心血管病,而去世的時間,應在被發現之日的三天前,即1995年9月5日。

去世時,她的房間里只有一張單人行軍床、一條藍灰色毛毯、一張折疊的書桌、一臺放在地上的電視機,以及到處散放著的中英文報紙和書籍,大約知道自己大限已到,她將重要證件裝進一個手提包里,擺在折疊桌上。

遺囑執行人林式同和他的友人們為張愛玲辦理了后事:遺體送玫瑰園(Rose Hills)殯儀館火化,骨灰于9月30日撒到大海。

身世飄零的一代才女作家,最終就這樣影沉洛杉磯。

注釋:

[1][11] 張愛玲、莊信正:《張愛玲莊信正通信集》,新星出版社2012年9月版,第256頁、299頁。

[2]1991年8月3日致莊信正信,《張愛玲莊信正通信集》第274頁。

[3] 蔡鳳儀(編):《有緣得識張愛玲》,《華麗與蒼涼》,皇冠出版社1996年3月版,第33頁。

[4] 司馬新:《張愛玲在美國——婚姻與晚年》,上海文藝出版社1996年7月版,第181頁。

[5][12] 夏志清:《張愛玲給我的信件》,長江文藝出版社2014年7月版,第319頁、322頁。

[6]1991年12月7日致宋淇夫婦信,《張愛玲私語錄》,北京十月文藝出版社2011年6月版,第280頁。

[7]1993年1月6日致夏志清信,《張愛玲給我的信件》,第340頁。

[8]《有緣得識張愛玲》,《華麗與蒼涼》,第30頁影印件。

[9]1989年8月6日致夏志清信,《張愛玲給我的信件》,第313頁。

[10][16][17][20] 張愛玲、宋淇、宋鄺文美:《張愛玲私語錄》,第266頁、282—284頁、285頁、290頁。

[13]1985年2月1日致宋淇夫婦信,《張愛玲私語錄》,第240頁。

[14]1991年2月6日鄺文美致張愛玲信,《張愛玲私語錄》,第276頁。

[15] 此處采莊信正的說法,見《張愛玲莊信正通信集》第288—289頁。林在《有緣得識張愛玲》一文中說,當時他未回復,系記憶有誤,莊乃是有日記可佐證的。但林式同說當時并未當一回事,也是真的,執行遺囑時,遇到很多麻煩,皆因未預先認真討論過。

[18]1992年9月29日致鄺文美信,《張愛玲私語錄》,第288頁。

[19]1991年4月14日致宋淇夫婦信,《張愛玲私語錄》,第277—278頁。

[21]1995年7月25日張愛玲致宋淇夫婦信,《張愛玲私語錄》,第310—312頁。