抗戰中的文藝力量—— 《放下你的鞭子》:“流動的抗戰火炬”

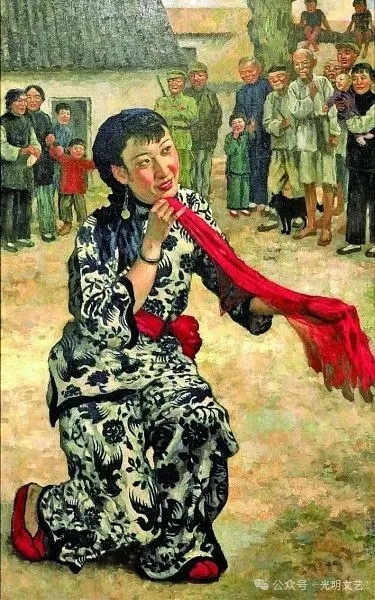

油畫《放下你的鞭子》

一幅徐悲鴻的油畫,在拍賣會上以人民幣7128萬元成交,創下了2007年中國油畫拍賣新紀錄。這幅油畫的名字叫《放下你的鞭子》。

時間撥回到1939年。為抗戰籌款,當時正在新加坡舉辦畫展的徐悲鴻,遇到了來此地演出的新中國劇團。觀看了明星演員金山、王瑩表演的街頭劇《放下你的鞭子》,徐悲鴻深受感動。他用10天左右創作了這幅油畫。作家郁達夫稱贊,“畫里分明戲一場,萬頭攢動看香娘”。在抗戰烽火中,《放下你的鞭子》不但鼓舞了無數仁人志士投身抗戰洪流,還創造了戲劇和美術兩部經典,成為跨藝術門類創作轉化的范例。

街頭劇《放下你的鞭子》流傳廣泛,版本很多。追根溯源,不得不提到劇作家田漢。1928年12月,田漢根據歌德的小說《威廉·邁斯特》中的片段故事寫了獨幕劇《迷娘》。該劇講述吉卜賽老漢逼生病的眉娘賣藝,拿起鞭子要打她。青年邁斯特挺身而出,解救眉娘。劇中人物關系簡單,情節結構明晰,雖篇幅不長,但既有抒情和訴說,又有激烈的沖突和情節反轉,很能打動觀眾,引發共鳴。

1931年夏,導演陳鯉庭目睹逃荒難民的悲慘生活,根據《迷娘》寫作了《放下你的鞭子》:街頭賣藝的姑娘表演時狀態不佳,遭到老者鞭子的抽打,引起觀眾不滿,一名青年大喊:“放下你的鞭子!”與老者扭打起來。姑娘卻為老者求情,說這是她的父親,并訴說父女背井離鄉、淪落街頭,是因為兵災匪禍、苛捐雜稅。當年10月10日,該劇在上海南匯縣舉行的游藝活動中演出。此后,隨著日寇步步緊逼,民族矛盾急劇上升,群眾抗日呼聲迅速高漲。在這樣的時勢下,陳鯉庭對《放下你的鞭子》進行改編,將賣藝父女的身份改為東北流民,姑娘“香姐”的母親被日本鬼子害死。這一改動把矛頭鮮明地指向日本帝國主義,使這個短小精悍的街頭劇成為抗戰宣傳的有力武器。

據統計,該劇在當時街頭或農村上演的劇目中演出量占百分之七十以上。崔嵬、陳波兒、金山、王瑩、張瑞芳、王為一、凌子風、趙丹等當時的知名劇人都曾演出過《放下你的鞭子》。由于是街頭演出,觀眾和演員的界限被打破,同處一個開放空間,極大釋放了作品的感染力。演至高潮處,觀眾和演員一起高呼“打倒日本帝國主義”“打回老家去”。人們紛紛把銅板、鈔票扔上臺去,援助“香姐”。

1937年,崔嵬、張瑞芳在街頭演出《放下你的鞭子》

1937年4月,演員崔嵬和張瑞芳演出的《放下你的鞭子》在北平學生中產生極大反響。這次演出活動由北平中共地下組織領導,以剛成立的中華民族解放先鋒隊為核心發動和組織。當時,北平2500余名學生在香山舉行聯合大游行。張瑞芳回憶,她和崔嵬“從附近農民那里借來幾件衣服就開始化裝了”。崔嵬扮演賣藝老漢,穿著老鄉的舊棉袍,一根麻繩系在腰間,戴一頂無檐氈帽,用舊報紙折成方塊遮在額前當作帽檐。張瑞芳扮演女兒香姐,穿的短襖和花褲子也是借來的。“剛好附近有人在耍把戲賣藝,我們把他那副挑擔租來了”。演出過程中,兩人全情投入,把不做亡國奴的情感融入其中,極大感動了觀眾。演到后半場,包圍監視學生的軍警才發現他們在宣傳抗日,但也被劇情和觀眾的激昂情緒所打動,沒有干涉制止。演出結束后,一個警察區隊長還給張瑞芳和崔嵬買了兩瓶汽水,動情地說:“我家也在東北呀!我也不愿做亡國奴。”

郭沫若與陳鯉庭(右)

抗戰期間,這部街頭劇引發了不少感人的演出故事。1937年,上海婦女兒童前線慰勞團冒著嚴寒,慰問在綏遠百靈廟打退日寇進攻的傅作義部隊。官兵看完《放下你的鞭子》后群情高昂,齊聲高呼:“打回老家去!”1938年1月,上海救亡演劇隊到山西臨汾柳村演出《放下你的鞭子》。正演到戲里的“老漢”鞭打香姐,臺下一位完全入戲的真老漢,忽然手舉鐵鍬向臺上的假“老漢”后背拍去,幸好觀眾及時阻攔,未造成嚴重后果。原來,這位老漢是東北人,兒子在東北軍當連長,九一八事變后隨部隊撤到關內,老漢尋兒未果,流落山西,看到《放下你的鞭子》,不免觸景傷情。

《放下你的鞭子》成了許多演員的“看家戲”,有的演員曾演出此劇超過2000場。上海救亡演劇二隊于1937年12月至1939年4月間,在華中華南地區演出此劇數百場。該劇還遠赴南洋和美國,受到當地華人的熱烈歡迎。1943年,王瑩應邀在美國白宮演出此劇,受到美國觀眾的如潮好評。這部劇為中國的抗戰文藝贏得了世界聲譽。抗戰期間,除了職業的演劇團體外,浙江大學學生劇團、西南聯大劇團等都演出過《放下你的鞭子》。值得一提的是,這部劇還成為許多知名文藝家的戲劇“首秀”。作家王鼎鈞在回憶錄中說,抗戰給他帶來了“好幾個第一”,包括第一次演戲,演的就是《放下你的鞭子》。七七事變后,讀初中的作家聶華苓與同學一起參加抗日宣傳活動,也曾參演過《放下你的鞭子》……

《放下你的鞭子》在抗戰期間引起巨大反響,喚醒了民眾的救亡意識,激勵了更多有志之士,彰顯了抗戰文藝的強大力量。如今,回顧《放下你的鞭子》這部經典抗戰戲劇的往事,回望這把“流動的抗戰火炬”,我們不由得再次被蘊含其中的民族精神所感動。