意象主義的前奏:埃茲拉·龐德與游吟詩學(xué)

1908年,埃茲拉·龐德(Ezra Pound)從威尼斯來到倫敦,帶著他的第一部詩集——自費印刷的《燭火熄滅之時》(A Lume Spento),在維戈街埃爾金·馬修斯(Elkin Mathews)和伊尼戈·蘭恩(Inigo Lane)的書店里售賣。這兩位是當(dāng)時倫敦有名的出版家、書商,作家們常到這里買書或出售二手書,馬修斯便把龐德介紹給作家們。沒人料想到,這樣一個來自威尼斯的不知名的年輕詩人會引起怎樣一番轟動。T. S. 艾略特(Thomas Stearns Eliot)在談到《燭火熄滅之時》時寫道:“繼我們大多數(shù)高雅詩人的優(yōu)雅而陳腐的詩句之后,這位詩人則像個普羅旺斯郊區(qū)音樂晚會上的游吟詩人一樣。” 于是,這位一出場就被稱為普羅旺斯郊區(qū)音樂晚會上的 “游吟詩人” 龐德就此大步邁進(jìn)倫敦文學(xué)圈,繼而掀起了一代嶄新詩風(fēng)。游吟詩人,既是其出場的冠冕,也是其詩學(xué)之路的啟蒙。

1912年是 “意象主義” 詩學(xué)誕生的一年,學(xué)界將1912年以前龐德的詩學(xué)探索階段命名為 “前意象主義”(Pre-Imagism)。在前意象主義時期,龐德就已出版了8部詩集和1部文集,它們是:《燭火熄滅之時》(1908)、《圣誕節(jié)的兩星期》(A Quinzaine for this Yule, 1908)、《面具》(Personae, 1909)、《狂喜》(Exultations, 1909)、《普羅旺斯》(Proven?al, 1910)、《短歌》(Canzoni, 1911)、《吉多·卡瓦爾康蒂的十四行詩和民謠》(The Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti, 1911)、《反擊》(Ripostes, 1912)和文集《羅曼司精神》(The Spirit of Romance, 1910)。這些詩作聚焦于對歐洲文化傳統(tǒng)的繼承,其中也包括少數(shù)格律詩。相比意象主義提出后的詩作,如1915年赫赫有名的《華夏集》(Cathay),這些新舊交接的作品在學(xué)界相對受到冷落——在其1912年以前發(fā)表的145首詩中,有103首再未被重印過。龐德早期對普羅旺斯游吟詩學(xué)的探索也因此受到一定忽視。然而,事實上,龐德對游吟詩學(xué)的借鑒與創(chuàng)新奠定了意象主義的早期雛形,并為20世紀(jì)美國現(xiàn)代派詩歌構(gòu)建了一座連接古典與現(xiàn)代、歐洲與美洲的文化橋梁。

一、“黎明之歌”:

龐德對游吟詩學(xué)的早期探索

游吟詩人一般指歐洲國家形成時期與英語語言的形成時期的一群以口頭方式演唱詩歌的職業(yè)詩人,英文細(xì)分為“Bard” “Gleeman” “Minnesinger” “Minstrel” “Troubadour” 等。直到基督教傳入英國之后,一些游吟詩歌才以文字形式記錄下來。這一時期最重要的文學(xué)作品就是英國盎格魯-撒克遜民族史詩《貝奧武夫》(Beowulf),用頭韻體寫成。在這些游吟詩人中,龐德特別看重的是中世紀(jì)普羅旺斯的 “抒情詩人”(Troubadour),他們主要集中在法國南部及西班牙、意大利北部,詩歌文雅且優(yōu)美,以熱情的戀曲為主,常以小提琴或豎琴伴奏,以討取名門閨秀的歡心。這些抒情詩的題材一般為古代傳說,輔以現(xiàn)成的旋律演奏——例如 “埃莫的婚禮” (Caso d’amor),是女巫歌頌人的愛與性;“帕士托里亞” (Pastorela),講述騎士對牧羊女的追求;“晨曲” (Alba),講述破曉之時,女巫的地下情人被嫉妒的妻子登門警告的故事,等等。

龐德對游吟詩學(xué)的興趣在大學(xué)時已開始,在《燭火熄滅之時》《羅曼司精神》等作品中都有所體現(xiàn),并一直在《詩章》(Cantos)中持續(xù)到晚年。在第一部詩集《燭火熄滅之時》中,龐德以一位二十世紀(jì)的游吟詩人的口吻娓娓道來。詩集開頭,他虛構(gòu)了一個中世紀(jì)游吟詩人 “加澤拉斯”(Miraut de Garzelas),并描述他 “在森林里痛苦地奔跑”;他還化用了伯特蘭·德·博恩(Bertran de Born)和蒙田亞克的曼特夫人(Lady Maent of Montaignac)的故事。在隨后發(fā)表的幾卷詩集《面具》《狂喜》《普羅旺斯》《短歌》中,他繼續(xù)著將中世紀(jì)浪漫主義詩學(xué)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代詩歌的實驗:他翻譯了一批中世紀(jì)詩人的詩歌,并以他們的身份進(jìn)行戲劇式的獨白,主要詩人有之前提到的伯特蘭·德·博恩,還有皮埃爾·維達(dá)爾(Peire Vidal)以及阿諾特·德·馬勒伊(Arnaut de Mareuil)等。這些詩作的一大特點是具有明顯的浪漫氣質(zhì),彰顯了普羅旺斯詩歌中對女性形象的崇高敬仰。盡管龐德的個人風(fēng)格較為犀利,常被視作與浪漫主義相悖,但在這些早期詩作中,他反復(fù)頌揚男性與女性之間在肉體與精神層面的和諧交融,將其視為通向一種更深邃、更神秘境界的大門。

對普羅旺斯詩歌的翻譯是龐德翻譯起步的基石。初到倫敦不久,不名一文的龐德曾在攝政街的理工學(xué)院兼職教授成人教育的文學(xué)課程。1909年的冬天,每周四晚上5點鐘,龐德會在理工學(xué)院講授 “南歐文學(xué)的發(fā)展”;第二年,他開始講授 “中世紀(jì)文學(xué)課程講座”,其中就包括游吟詩人的詩歌和歷史。1908—1910年,他專注于普羅旺斯詩歌的翻譯,兩年內(nèi)翻譯了近50首詩,收集了幾乎所有重要游吟詩人的主要作品,其中一半以上譯作被收錄在《羅曼司精神》里——這些關(guān)于普羅旺斯詩歌的譯作被龐德稱為 “僅僅是注釋性的” 翻譯;其他則被收錄于1909年出版的《面具》和《狂喜》兩部詩集中。此時,龐德對普羅旺斯詩歌的翻譯實踐已展現(xiàn)出高度的闡釋性,以及他獨具特色的不遵循字面意義的“創(chuàng)造性叛逆”。他把這些詩濃縮、刪除和擴(kuò)展,轉(zhuǎn)換成具有高度原創(chuàng)性的作品。

龐德首次嘗試翻譯的是一首帶有普羅旺斯語反問句的拉丁語詩歌,發(fā)表在1905年5月號的《漢密爾頓文學(xué)雜志》(Hamilton Literary Magazine)上。這首詩一直被認(rèn)為是第一首已知的普羅旺斯語詩歌,名為“雙語黎明之歌”(Belangal Alba):

黎明時分,陽光灑滿潮濕的海面

然后,守夜過去,陰影亮起。

……

黎明的曙光照耀著海霧和高山、

它穿過守望,讓黑夜恐懼。

對于龐德,第一首普羅旺斯詩歌象征著其詩學(xué)道路的 “黎明”。“黎明” 是游吟詩歌中常見的意象,經(jīng)常是浪子與貴婦在黑夜偷情,在黎明到來后與情人別離的時刻。但在龐德這里,“黎明” 意象的情愛化大大沖淡。黎明前的黑夜不再是偷情,而是與 “夢境” 和 “虛幻” 聯(lián)系在一起;“黎明” 本身則具有 “反抗” 意味。龐德常在詩中向 “黎明” 致敬,因為他認(rèn)為中世紀(jì)是一個覺醒的時期,而不是往常認(rèn)為的 “黑暗時代”。其早期文論著作《羅曼司精神》(The Spirit of Romance, 1910)的第一章名為 “魅影黎明”(The Phantom Dawn),這一標(biāo)題指的就是龐德認(rèn)為拉丁文學(xué) “在很大程度上是中世紀(jì)文學(xué)的特征,是一種精神的預(yù)兆”。“黎明” 也是后來龐德意象詩中常見的意象,與 “日日新”(Make it New)的口號相呼應(yīng)。美國學(xué)者麥克杜格(Stuart Y. McDougal)指出,龐德這首譯詩代表了這兩種文學(xué)之間的過渡時刻:這首詩是用拉丁文寫成的,但用詞仍是 “人民的語言”。“人民的語言”指的就是普羅旺斯方言。他在摸索普羅旺斯語在英語中的對應(yīng)語,并試圖與普羅旺斯詩歌在形式達(dá)成一致,這顯示出龐德最初“用一種語言的詩句代替另一種語言的詩句”的翻譯思路。它們幫助龐德確定了他對普羅旺斯文化的興趣,并極大地幫助他成長為一名用英語 “創(chuàng)造語言” 的詩人。

龐德移居歐洲后,仍在翻譯游吟詩人的詩作,并在法國國家圖書館閱讀中世紀(jì)的手稿。在對普羅旺斯游吟詩學(xué)的吸收與轉(zhuǎn)化中,龐德尋找到了一種 “新的語言” 來表達(dá)中世紀(jì)普羅旺斯的統(tǒng)一感性,并肯定了這種感性對現(xiàn)代世界的重要性,構(gòu)建了一種從傳統(tǒng)中挖掘符合現(xiàn)代性需求的跨文化與跨文明融合創(chuàng)新實踐。杰克遜將龐德 “前意象主義” 時期寫作概括為“思考的語言”和“使用的語言”,龐德曾言:“羅塞蒂創(chuàng)造了他自己的語言。我在1910年還沒有創(chuàng)造過一種語言,我不是指一種需要使用的語言,而是一種需要思考的語言。” 事實上,龐德不止一次提出對于僅用英語寫作的反思與對語言的焦慮。在他1910年翻譯的卡瓦爾坎蒂詩中,他寫道:“讓我困惑的不是意大利語,而是已死英語的外殼,以及我自己的詞匯中的沉淀物。” 龐德實際上面臨的是 “找到一種合適的形式和語言” 來傳達(dá)他對詩歌的闡釋的問題。他追求客觀化的體驗、對地點清晰的記錄,追求去親身經(jīng)歷與體驗 “歷史”。與此同時,他的 “自我” 并未消失,而是逐漸擺脫了前人的創(chuàng)作與直譯,對譯文進(jìn)行濃縮、刪減和擴(kuò)展,從而使作品越來越具有闡釋性和原創(chuàng)性。

值得注意的是,在普羅旺斯游吟詩歌的翻譯實踐中,龐德并未完全遵循傳統(tǒng)翻譯的 “等值原則”,而是刻意保留了大量具有普羅旺斯地域特征的詞匯表達(dá),以及受拉斐爾前派美學(xué)影響的中世紀(jì)古語痕跡,同時嚴(yán)格遵循原詩的韻律結(jié)構(gòu)。這種翻譯策略表明,他并未急于在英語語言體系中尋找或構(gòu)建與普羅旺斯語完全對應(yīng)的表達(dá)范式,而是選擇接納并重構(gòu)特定歷史時期的 “詩歌語言” 特質(zhì)。這種處理方式為其后續(xù)基于漢字結(jié)構(gòu)而發(fā)展的 “表意文字法”(ideographic method)奠定了方法論基礎(chǔ)。這也意味著,龐德對中國古典文學(xué)的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化并非孤立的文化挪用行為,而是20世紀(jì)初美國現(xiàn)代派詩歌運動中,詩人群體在突破自身文化局限時普遍采用的跨文化、跨文明借鑒策略。

此外,龐德還對游吟詩人的歷史與文化背景開展了學(xué)術(shù)研究。他在倫敦理工學(xué)院的課堂上講授的關(guān)于阿爾諾·丹尼爾(Arnaut Daniel)、但丁(Dante Alighieri)和維庸(Fran?ois Villon)的批評,以論文形式收錄在《羅曼司精神》里。他將伯特蘭·德·博恩、阿諾特·丹尼爾和吉勞特·德·博內(nèi)爾(Giraut de Bornelh)稱為“偉大三人組”,并將他們的詩歌視為經(jīng)典的傳世之作。1911年至1912年冬天,他在《新時代》(The New Age)雜志發(fā)表了一系列文章,對阿爾諾·丹尼爾的詩作進(jìn)行了系統(tǒng)性翻譯,并對他的韻律、節(jié)奏和調(diào)性藝術(shù)進(jìn)行了詳盡的分析。不過,最終他想寫一部關(guān)于游吟詩人專著的計劃并沒有實現(xiàn)。由于一戰(zhàn)期間出版業(yè)的不穩(wěn)定性,龐德的相關(guān)論述等到1920年才以縮寫形式出現(xiàn)在他的文集《教化》(Instigations)的一章中。

可以確證的是,當(dāng)時的文化環(huán)境引發(fā)了龐德對游吟詩學(xué)的關(guān)注。1904年秋天,龐德在漢密爾頓學(xué)院時開始接觸法國南部的中世紀(jì)游吟詩人的作品與傳記,這起源于他跟隨威廉·皮爾斯·謝潑德(William Pierce Shepherd)教授學(xué)習(xí)普羅旺斯語(Proven?al)。兩個月后,龐德便發(fā)表了首篇譯詩 “雙語黎明之歌”。同年,普羅旺斯語寫作者弗雷德里克·米斯特拉爾(Joseph étienne Frédéric Mistral)斬獲諾貝爾文學(xué)獎,并聯(lián)合其他作家開展推廣普羅旺斯語的文學(xué)社團(tuán),研究游吟詩人的著作如雨后春筍般在歐洲興起。與此同時,謝潑德教授也是普羅旺斯語的杰出學(xué)者,并且龐德幸運地趕上了這位學(xué)者創(chuàng)作力最旺盛的階段。在龐德從漢密爾頓大學(xué)畢業(yè)前的五十年間,謝潑德教授已經(jīng)出版了近三十種普羅旺斯詩人的專著,此外還有七種語法詞典和選集。盡管現(xiàn)在看來,普羅旺斯語似乎是一門小眾的語言,但當(dāng)時歐洲正流行 “普羅旺斯文化熱”。在當(dāng)時的學(xué)者看來,普羅旺斯是西歐第一個用方言產(chǎn)生文學(xué)的文化,因此對普羅旺斯詩歌的考察是對起源的回歸。事實上,普羅旺加爾詩歌對西班牙、葡萄牙、法國北部、意大利、德國和英格蘭部分地區(qū)的抒情詩影響相當(dāng)大。“任何對歐洲詩歌的研究,如果不是從普羅旺斯的藝術(shù)研究開始,都是不健全的”。因此,在龐德不斷尋找 “起源” 與 “創(chuàng)新” 方面,普羅旺斯語詩歌發(fā)揮了重要的作用。

據(jù)英美學(xué)界考證,謝潑德教授的普羅旺斯游吟詩學(xué)研究極大影響了龐德早期的詩學(xué)觀點,并參與塑造了意象主義觀念。謝氏曾寫過兩篇關(guān)于伯特蘭·德·博恩的文章:一篇是三部分譯文和一篇簡短的導(dǎo)言,發(fā)表在1906年 7月的《尋路者》(The Pathfinder)上;另一篇題為 “一位被遺忘的行動派詩人”,是對詩人生平和作品的長篇賞析,未發(fā)表而被學(xué)校圖書館收藏。謝氏在研究中所關(guān)注的問題幾乎都被龐德繼承且吸收,這些問題總結(jié)為兩點:一是“對事實的清晰記錄”(to set the record straight),二是 “現(xiàn)代性” 的問題。謝潑德教授認(rèn)為伯特蘭·德·博恩身上有一種被忽視了的 “現(xiàn)代性”,從而引起了讀者的注意。這些觀點的印記滲透到龐德在《羅曼司精神》第三章對伯特蘭·德·伯恩的態(tài)度上——同謝氏一樣,龐德在但丁《論俗語》(De Vulgari Eloquentia)中介紹了這位被但丁描繪為 “無頭軀干”(headless trunk)的詩人,并節(jié)選了這位游吟詩人傳記中關(guān)于他給當(dāng)代貴族和政治人物起綽號的部分,且兩人都用另一本傳記中的短語來描述伯特蘭·德·博恩所表達(dá)的尊重和恐懼。從細(xì)致的文本對照來看,“對事實的清晰記錄” 與 “現(xiàn)代性” 兩個關(guān)鍵詞,生發(fā)于 “謝潑德—龐德” 的普羅旺斯文學(xué)研究,并很快轉(zhuǎn)化為意象主義的理論雛形。

二、“朝圣之旅”:

南法徒步與未成形的《吉倫特》

從時間線來看,龐德的游吟詩學(xué)之旅和 “意象主義” 的醞釀與生發(fā)時期是重疊的。在《回顧》一文中,龐德明確表明,他與H. D.(Hilda Doolittle)、W. C. 威廉斯(William Carlos Williams)共同構(gòu)想出 “意象主義三原則” 是在 “1912年春或初夏時節(jié)”。此時,正是龐德出發(fā)前往游吟詩人故地 “朝圣之旅” 的時間。

1912年5月26日,龐德決定離開巴黎,前往法國南部徒步旅行,以便親自探尋他所崇拜的游吟詩人生活和歌唱的地方。這次旅行的目的是為龐德想寫的一本散文集《吉倫特》(Gironde)收集一些材料,盡管這部散文集最終并未出版。

龐德的南法徒步之旅總共三段,旅行時光見證了他成為一名現(xiàn)代主義詩人的重要變化。1912年5月至7月,他開始第一趟南法旅行,基本路線依次是奧特福爾鎮(zhèn)(Hautefort)、埃克斯西德伊城堡(Excideuil)、夏洛斯(Chalus)、阿爾勒(Arles)、里貝拉克(Ribérac)等地。后來在1919年的夏天,他再次前往南法旅行,這次是與他的妻子多蘿西(Dorothy Pound)一起,艾略特也在埃克斯西德伊城堡這一站加入了他們。1923年,他又與音樂家、他的情人奧爾加·拉奇(Olga Rudge)一起去南法旅行,后來有了和奧爾加的女兒。

之所以選擇南法作為旅途目的地,大概是由于在12世紀(jì)初涵蓋南法的歐西塔尼亞地區(qū),歐洲詩歌曾經(jīng)歷了由數(shù)百名游吟詩人、音樂家發(fā)起的狂歡。這些游吟詩人以一種新的方式歌頌在當(dāng)時頗為先進(jìn)的價值觀,詩歌的主題往往是宮廷愛情,以及現(xiàn)代英語或法語中沒有對應(yīng)詞的 “convivencia”和“paratage”等概念。 “Convivencia” 的含義接近于 “歡宴”,而 “paratage ” 則包含了榮譽、禮貌、騎士精神與紳士風(fēng)度等內(nèi)涵。游吟詩人普遍歌頌崇高的理想,提倡基于共同美德下的平等精神,反對出于血統(tǒng)或財富而帶來的歧視。他們促成了詩歌創(chuàng)造力的大爆發(fā)。雖然以現(xiàn)代的標(biāo)準(zhǔn)來看,這些歌詞多為男歡女愛,有些露骨,但難得的是,在當(dāng)時,女性游吟詩人和男性游吟詩人一樣受到歡迎和平等對待。他們身上自由、天真、離經(jīng)叛道的氣質(zhì),也遭到當(dāng)時羅馬教會的厭惡,這與20世紀(jì)初占據(jù)主流的維多利亞詩風(fēng)下傳統(tǒng)詩人對龐德等英美自由體詩人的輕視如出一轍。

龐德為這趟旅行做了充足的準(zhǔn)備。他曾通過研究達(dá)特茅斯學(xué)院教授賈斯汀·史密斯(Justin Smith)的兩卷本著作《故鄉(xiāng)的抒情詩人》(Troubadours at Home)來為南法之旅做準(zhǔn)備。《故鄉(xiāng)的抒情詩人》一書使用了大量的照片作了插圖,極大吸引了他。此外,龐德還查閱了有關(guān)游吟詩人生活的原始資料,在出發(fā)前的5月初于巴黎閱讀了國家圖書館保存的普羅旺斯游吟詩人的傳記。盡管法國學(xué)者加斯頓·帕里斯(Gaston Paris)在1893年論證了這些游吟詩人的傳記在很大程度上是虛構(gòu)的,但龐德仍把它們當(dāng)作確鑿的事實。如前所述,龐德此次旅行的目的是為他計劃創(chuàng)作的散文集《吉倫特》收集材料,為此,他強調(diào)用自己的方式感受和了解游吟詩人的生活。他提到這段旅行有三種 “回去” 的方式:“第一,通過音樂的方式,第二,通過土地的方式,第三,通過書籍本身的方式,因為牛皮紙上的手稿有一種生命和個性,這是任何印刷作品都無法達(dá)到的。” 如意象主義詩學(xué)對客觀、具體的強調(diào),他對游吟詩學(xué)之旅也秉持著具體、實感的態(tài)度。

美國紐約大學(xué)、哈佛大學(xué)教授理查德·西伯斯(Richard Sieburth)編輯的《法國南部徒步旅行:民謠詩人中的龐德》(A Walking Tour in Southern France: Ezra Pound in Troubadours,1992)一書首次詳盡整理了這一 “朝圣之旅”。這段旅途相關(guān)材料十分寶貴,整理起來頗有難度。根據(jù)西伯斯的調(diào)研,可以總結(jié)出龐德的基本路線:他于5月下旬出發(fā)前往米地(le Midi)地區(qū),第一站是普瓦捷,第一個著名游吟詩人威廉九世的宮廷所在地,也是普羅旺斯詩歌的 “母城”;從普瓦捷,他乘火車前往昂古萊姆,然后徒步前往查拉斯里貝拉克(阿爾諾·丹尼爾的出生地)、馬雷伊、佩里格,豪特福(伯特朗·德·伯恩的堡壘),埃克西代伊(吉勞德·博尼爾的家)和查魯斯(理查德·科科爾·德·獅子被殺的地方)。他在路上走了兩個星期,徒步大約225公里,大部分時間住在鄉(xiāng)村旅館。6月7日左右,他因親友變故乘火車回到巴黎。6月27日,他從烏爾切向南搬到了布里夫和蘇亞克。穿過多爾多涅河谷來到薩拉特、多姆,然后去往古多。在那里,他搭上了開往卡奧爾和羅德斯的火車,然后步行前往阿爾比和圖盧茲——游吟詩人的首都。他先乘火車到福瓦,然后徒步穿過比利牛斯山脈到阿薩特,再乘火車到卡爾卡松和納博內(nèi),然后沿著朗格多克海岸步行到貝濟(jì)耶和阿格德。他在阿爾勒、尼姆和布凱爾休學(xué)了一個星期后,又徒步穿過奧弗涅山脈,在阿勒格里和柴斯蒂歐停了下來,最后于7月19日到達(dá)克萊蒙費朗。在三個多星期的時間里。他在米地走了大約一千公里,其中一半為步行。一回到巴黎,他就開始將旅途中寫下的散文編輯集結(jié)成一部游記,并以流經(jīng)圖盧茲的一條河“吉倫特”來命名。

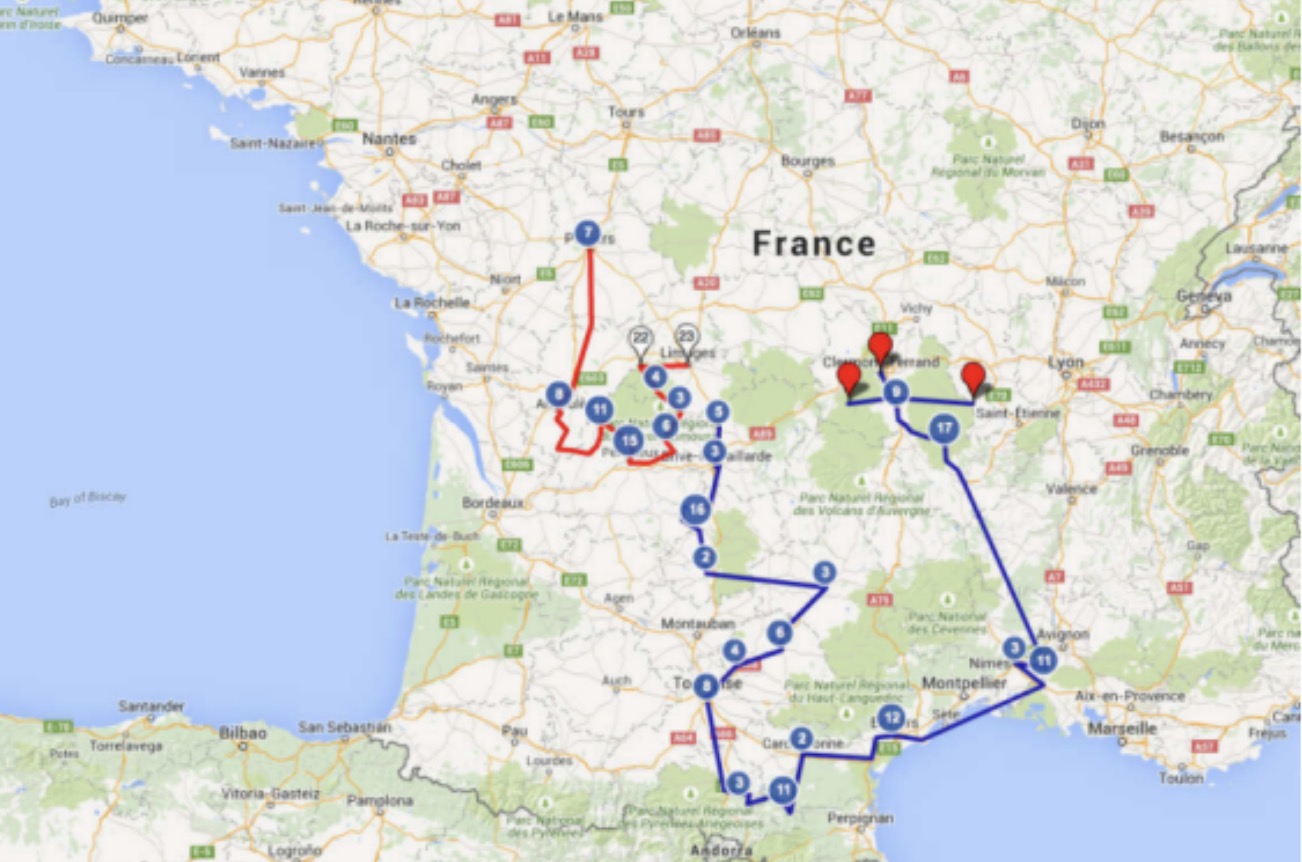

關(guān)于這段旅途的具體路線,可參考美國西北大學(xué)學(xué)者埃洛伊薩·布列桑(Eloisa Bressan)使用數(shù)字人文方法繪制出的龐德旅行路線圖:

龐德1912年在南法的旅行路線圖

布列桑的地圖追溯了龐德1912年徒步旅行的兩個部分:第一個部分,從普瓦捷到利摩日,以紅色路徑和藍(lán)色標(biāo)記,發(fā)生在5月26日和6月7日/8日之間;第二個部分,從烏澤切到克萊蒙費朗,以藍(lán)色路徑和紅色標(biāo)記標(biāo)示,時間是從6月27日持續(xù)到大約7月18日。

在這個過程中,龐德回顧性地將普羅旺斯的各個地方重新組合成一個百科全書式的景觀,并在旅行散文中醞釀意象主義思想的萌芽。七月底,他驕傲地從巴黎寫信給妻子多蘿西表示,他已經(jīng)完成一半的書稿。在接下來的兩個月里,龐德在倫敦繼續(xù)試圖完成這本書,還通過閱讀蒙田、福樓拜和屠格涅夫的作品來磨練自己的散文,為記錄這次旅行的《吉倫特》出版摩拳擦掌。

不巧的是,《吉倫特》的出版遭遇困難。根據(jù)與斯蒂芬·斯威夫特公司簽訂的合同,龐德未來所有作品每年可獲得100英鎊的預(yù)付版稅,且龐德急需資金,因此龐德很可能十分重視《吉倫特》的商業(yè)價值。然而,斯蒂芬·斯威夫特公司在1912年11月破產(chǎn),這使他在經(jīng)濟(jì)上失去了動力。另一方面,他在散文寫作上也感到乏力。西伯斯寫道:

《吉倫特》大概是想把歷史文獻(xiàn)、說明性引文和詩人穿越時空的小插曲(或許暗示了即將到來《詩章》)形成一個合集,似乎是模仿了蒙田散文的開放形式(記錄意識的運動步調(diào)的完美工具)和浪漫主義旅行寫作的印象派復(fù)調(diào)(這里暗指海涅的《哈爾茨山游記》),如果說龐德無法將這種情緒和材料拼湊在一起,很大程度上是因為(正如福特立即察覺到的那樣)他在寫敘事散文時完全沒有自己的深度。

龐德的散文游記的確受到過福特(Ford Madox Ford)的批評,而他自己在1911年也聲稱:“作為一個藝術(shù)家,我不喜歡散文。” “寫散文是一門藝術(shù),但不是我的藝術(shù)。” 從龐德當(dāng)時與多蘿西通信來看,龐德顯然試圖在他徒步旅行的敘述中穿插一些游吟詩人的詩節(jié)選和他們詩歌的翻譯,同時在偶爾穿插散文獨白,以及對普羅旺斯歌曲的技巧的批評。他依舊是以詩人的模式在創(chuàng)作。這趟旅途最終呈現(xiàn)為1915年的一組詩歌:《普羅文西亞沙漠》(Provincia Deserta)、《吉卜賽人》(The Gypsy)和《佩里戈爾附近》(Near Perigord),這些詩反映了龐德試圖從現(xiàn)代主義視角復(fù)興中世紀(jì)文化遺產(chǎn)的努力。以《佩里戈爾附近》為例:

結(jié)束事實。試試虛構(gòu)。想象我們見到

昂·貝特朗,奧特福爾的一個塔屋,

日落,絲帶般的路躺著,在紅色交織光中,

向南通向蒙泰涅克,而他在桌旁俯身,

書寫,在齒間發(fā)誓;靠他左手邊

有羊皮卷細(xì)條,用什么東西

蓋掉,擦掉,涂掉,

測試他的用韻,瘦子?

乖戾?長著飄落的紅須?

碧綠貓眼石升起,朝向蒙泰涅克。

這首詩所呈現(xiàn)的動靜結(jié)合的畫面,與經(jīng)典意象主義短詩《在地鐵車站》具有神似的蒙太奇效果。詩中 “塔屋” “日落” “絲帶般的路” “紅色交織光” 等具有歷史想象性的生活化意象直接呈現(xiàn);寫作中的游吟詩人昂·貝特朗成為人物意象之一,其動作不斷變化:“蓋掉” “擦掉” “涂掉”,以及最后一刻 “碧綠貓眼石升起,朝向蒙泰涅克” 為典型的瞬時意象的疊加,是意象主義所推崇的 “瞬間呈現(xiàn)的理性與感性復(fù)合體”。可以見到,在這趟南法之旅中,龐德越來越多地把目光投向沿途偶然發(fā)現(xiàn)的事物,試圖通過更清晰可見的地理位置,而不僅僅通過文本或歷史來把握游吟詩人曾生活過的重要地點。這些風(fēng)景、事物在他的手稿中不是不可言說的抽象整體,而是作為一個充滿細(xì)節(jié)的畫面的序列,有著碎片化、自由浮動的特點,甚至直接成為一個個意象的靈感來源。

如此看來,在藝術(shù)形式建構(gòu)方面,普羅旺斯游吟詩歌的豐富意象資源與隱喻為龐德的意象主義詩學(xué)提供了靈感。游吟詩人的詩歌文本,連同其自身充滿傳奇色彩的人生故事以及南法地區(qū)獨特的地理景觀,共同構(gòu)成了龐德詩歌意象的寶庫,成為其構(gòu)建獨特詩歌世界的重要元素。

盡管散文集《吉倫特》最終未成形,但在詩學(xué)領(lǐng)域,龐德已將這種帶有浪漫精神的歷史追索轉(zhuǎn)化為具有現(xiàn)代性的詩學(xué)資源。第一段旅途結(jié)束于1912年,正是 “意象主義” 粉墨登場之際。龐德已做好將 “古典” 轉(zhuǎn)化為 “現(xiàn)代” 的準(zhǔn)備,推動美國現(xiàn)代詩歌在文化考古與先鋒實驗的張力中展開革新。

三、傳統(tǒng)與現(xiàn)代:

從游吟詩學(xué)到意象主義

縱觀龐德畢生的創(chuàng)作歷程,有兩部詩集具有重要意義:一部是早期詩集《短歌》,另一部是中期詩集《儀式》(Lustra, 1917)。其中,《短歌》是龐德詩集中最后一部可以從游吟詩學(xué)傳統(tǒng)視角來討論的詩歌,而此后的《吉多·卡瓦爾康蒂的十四行詩和民謠》(The Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti, 1911)則標(biāo)志著龐德正式來到轉(zhuǎn)型期——他開始尋找一種 “新的語言”。隨后,在《反擊》中,他拋棄了拉斐爾前派忠實于自然的風(fēng)格和十九世紀(jì)末期的象征主義技巧,開始嘗試發(fā)展意象主義詩歌,追尋詩意的清晰和簡潔。從《儀式》開始,龐德正式向“意象主義”邁進(jìn)。該詩集包含大量的意象主義詩歌,韻律為各種各樣的自由體。《儀式》與1915年出版的漢譯《華夏集》屬于同一時期,是龐德關(guān)注中國文學(xué)的結(jié)果。此時,意味著龐德徹底告別早期對游吟詩學(xué)的汲取,從此將目光轉(zhuǎn)向更為豐富遙遠(yuǎn)的東方。

龐德一方面相信,普羅旺斯詩歌的神秘可能會在語言上或想象中得到恢復(fù);另一方面又意識到,他所試圖復(fù)活的世界已經(jīng)不可挽回地消失了,這無疑預(yù)示著20世紀(jì)初的英美詩學(xué)必須步入創(chuàng)新。在意象主義提出之后,龐德沒有再沉浸于游吟詩人的世界,但在很多方面仍可窺見,意象主義及其所引領(lǐng)的現(xiàn)代主義詩歌對游吟詩學(xué)精神的延續(xù)與傳承。

首先,普羅旺斯游吟詩人身上所蘊含的反傳統(tǒng)特質(zhì),與龐德自詡為 “二十世紀(jì)的游吟詩人” 所秉持的民間精神、開創(chuàng)現(xiàn)代性詩風(fēng)的革新理念具有深刻的互文關(guān)系。在游吟詩學(xué)的影響下,龐德的詩歌創(chuàng)作呈現(xiàn)出極為鮮明的 “反傳統(tǒng)” 特征。在其詩作中,游吟詩人的形象常常是孤獨且被邊緣化的。值得注意的是,他早期的詩歌不僅描繪了這種 “遺世獨立” 的狀態(tài),更賦予其一種積極且滿足的情感內(nèi)涵。如他的第一本自印詩集《燭火熄滅之時》中的一首《孤獨的靈魂》(Anima Sola):

精致的孤獨

受我自己任性的束縛

我乘著未知和弦的翅膀飛翔

免得你們聽見,

無法辨別

我的音樂怪異且不羈

野蠻、狂野、極端,

我飛翔在你們沒有聽到的音符上

在你夢想不到的和弦上。

托馬斯·杰克遜(Thomas H. Jackson)認(rèn)為,這體現(xiàn)出他對詩人之 “棄兒” 身份的擁抱。“棄兒” 的概念是一種機(jī)械性的認(rèn)識,它暗示的僅僅是真正詩人的命運,而非其本質(zhì)。它在龐德的詩歌中之所以重要,是因為它與詩人作為預(yù)言家這一更為重要的姿態(tài)融為一體。在其早期詩 “菲芬的回答”(Fifine Answers)、“我歌唱聲名與書”(Famam Librosque Cano)和 “面具”(Personae)中,詩人的自我以被遺棄者的姿態(tài)體現(xiàn)出預(yù)示先知的能力,傳達(dá)出他將藝術(shù)家視為來自某個更早時代的訪客的觀點。龐德早年曾寫道:“詩歌是對生活的批判,就像燒紅的鐵是對火的批判一樣。” 這些對詩人面具下“非自我”身份的早期寫作,揭示出他眼里詩人的獨特性就在于洞察到了普通凡人無法獲得的經(jīng)驗秩序,并以此改造與重塑世界。

其次,普羅旺斯游吟詩歌的英雄史詩傳統(tǒng)為現(xiàn)代主義詩歌注入了重要的歷史維度,促成了部分20世紀(jì)美國現(xiàn)代詩歌的史詩轉(zhuǎn)向。無論是傳統(tǒng)抑或反傳統(tǒng),現(xiàn)代主義詩歌中都包含著大量歷史。T. S. 艾略特大名鼎鼎的《傳統(tǒng)與個人才能》一文,提出了有才能的詩人與傳統(tǒng)的關(guān)系新論,而在當(dāng)時,該文很大程度上是對龐德的早期《詩章》和喬伊斯《尤利西斯》的呼應(yīng)與評價。艾略特提到一種 “歷史知覺”(historic sense),并提出,龐德很好地利用了這種歷史知覺:

詩人的大部分靈感……必須來自他的閱讀和歷史知識。我指的是廣義上的歷史;任何歷史感的培養(yǎng),對我們相對于過去的位置的感知,尤其是對詩人與過去的詩人的關(guān)系的感知。龐德先生對文學(xué)的廣泛了解是一件重要的事情,而他對普羅旺斯語的細(xì)微了解的特殊熱情則是另一件重要的事情。重要的不僅僅是他通過洞察力和努力掌握了普羅旺斯語、漢語或盎格魯-撒克遜語(視情況而定)的精神,而是他通過對這些時期和語言與現(xiàn)在的關(guān)系的認(rèn)識,對這些時期和語言所具有的我們所需要的東西的認(rèn)識,創(chuàng)作出了杰作,有些是作品翻譯,有些是作品的再創(chuàng)作。

19世紀(jì)末和20世紀(jì)初,歷史學(xué)家開始使用藝術(shù)家的手法而拋棄科學(xué)家的工具,來試圖重新捕捉過去。龐德和艾略特對傳統(tǒng)、歷史的表現(xiàn)顯示出一種比他們同時代的歷史學(xué)家更強烈的 “幻想本能”。克里斯托弗·德·納吉(N. Christoph de Nagy)指出,龐德的 “大多數(shù)詩歌都有標(biāo)題,不理解這些標(biāo)題,便最終無法理解這些詩,但另一方面,這些標(biāo)題通常指的是普通讀者所不知道的詩人、文學(xué)和神話概念。有幾首詩以格言作為詩歌背景;最后,最顯著的特點是,許多詩歌的肌理中充斥著引用、典故,這些引用、典故不僅構(gòu)成了各種詩歌的組成部分,而且往往構(gòu)成了它們的基本結(jié)構(gòu),不考慮它們的來源,就無法弄清詩歌的合理內(nèi)容和形式。”可見,這種對歷史的強調(diào)要求讀者不僅要能夠識別龐德詩歌中的典故和文學(xué)背景,還要準(zhǔn)確了解龐德賦予它們的意義。

這種史詩敘事傳統(tǒng)還一定程度催化了龐德中期由意象派短詩向鴻篇巨制史詩的寫作轉(zhuǎn)向,而這種過度歷史化的創(chuàng)作在一定程度上也受到學(xué)界批判。休·威特梅爾(Hugh Witemeyer)就認(rèn)為,龐德的歷史寫作或曰史詩寫作具有“概略性”的問題:第一,龐德曾認(rèn)為 “幾十個正確的事實就足以讓我們了解一個文明的歷史或文學(xué)時期”,對于一個復(fù)雜的文明給予簡單快速的判斷;第二,他的讀者對他所提到的傳統(tǒng)有基本的了解,并且贊同他對這些事實的特定解釋。換句話說,他使用的是一種 “文化速記系統(tǒng)”,在這個系統(tǒng)中,僅僅呈現(xiàn)一個事實、一個名稱或一個典故,意在傳達(dá)一種高度復(fù)雜的評價,但效果卻不一定能夠如意。哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)把一切追索文本背后意識形態(tài)的批評稱作 “恨意批評”,或許因此在偉大的作家中排除了龐德——他幾乎無法離開 “傳統(tǒng)” 這一背景板。這種看似復(fù)雜實則簡單直白的引用,一方面對讀者有過高的要求,另一方面在意義的傳達(dá)上也是危險的。總之,龐德的每首詩幾乎都有不同的文化來源,且以非常具體的方式表現(xiàn)出來。這樣豐富異質(zhì)性的匯集,是導(dǎo)致龐德的史詩遭受“掉書袋”評價的一大原因。

再次,從詩體革新的角度來看,游吟詩人所寫作的有節(jié)奏的自由體詩,也是對抗維多利亞詩體的有力工具。張子清在論述20世紀(jì)美國詩歌的演變與分化時提到,20世紀(jì)初的美國新詩人將 “傳統(tǒng)詩體學(xué)” 認(rèn)作是 “英國的產(chǎn)物”,因此,為了建立獨具美國特色的詩體學(xué),就必須擺脫傳統(tǒng)詩體學(xué),況且 “那種抑揚格或揚抑格音步并不適合美國語言。” 美國宣揚自由體詩,從古老的歐洲傳統(tǒng)中解放出來。先鋒龐德在仿古傳統(tǒng)中實則順應(yīng)這一思潮。游吟詩人的自由無拘、貼近民眾乃至散文式的表達(dá),是20世紀(jì)初美國自由體新詩戰(zhàn)勝舊的有力文化資源。從其追尋游吟詩學(xué)的目光延伸來看,我們也可以看到,在1912年至1920年間,龐德還發(fā)表了他的大部分批評著作,研究游吟詩人、卡瓦爾康蒂、伊麗莎白一世古典主義者、亨利·詹姆斯、現(xiàn)代法國詩人和其他人對他的同時代人的批評以及對他的美學(xué)原則的主要闡述,這些詩學(xué)思想與龐德所提倡的多多少少都有相似之處,但并不完全一致。這些跨文化、跨文明的借鑒,包括龐德對漢詩的關(guān)注,是美國現(xiàn)代派詩人早期開展針對維多利亞詩體革新的靈感淵源。

最后,游吟詩人以 “人格面具” 的獨特方式存續(xù)于英美現(xiàn)代主義詩歌之中。成為龐德等詩人表達(dá)自我、探索世界的重要載體。通過對游吟詩人形象的再創(chuàng)作與再闡釋,詩人實現(xiàn)了對傳統(tǒng)詩歌資源的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新性發(fā)展,使游吟詩學(xué)的精神內(nèi)涵在現(xiàn)代主義詩歌語境中煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。

“人格面具” 法生發(fā)于20世紀(jì)初英美現(xiàn)代詩潮對舊詩學(xué)的反叛與革新,其中最鮮明的是以“自我”的隱去或消解來抵御19世紀(jì)維多利亞詩派中自我情感的放大與泛濫。艾略特提出的著名論點是,詩歌不是感情的噴射器,而是感情的方程式,于是他采取一種“非個性化”的寫作。而自稱 “最后一個浪漫主義者” 的葉芝(William Butler Yeats),為在詩中表達(dá)自我和個人經(jīng)驗,提出 “面具理論”。葉芝后期的作品常常出現(xiàn)的 “瘋簡”(Crazy Jane)就是詩人借一個瘋女人之口言自己之事。但是,與象征主義不同,龐德借用的多是真實的歷史人物,或其虛構(gòu)出來的酷似歷史上真實存在的人物,故更強調(diào) “傳統(tǒng)”二字。馬永波提出,龐德通過對一系列 “面具”(伯特蘭·德·伯恩、普羅佩提烏斯、毛伯利、馬拉泰斯塔等)的使用擦去了自我,從而使他的詩學(xué)與葉芝區(qū)分開來。龐德從 “意象主義—旋渦主義” 以降所追尋的一直是一種客觀化詩學(xué),即強調(diào)準(zhǔn)確還原真實的詩學(xué),因此在詩歌中消去了詩人 “自我的聲音”——馬永波將龐德的寫法稱為 “穿過萬物的深淵”,而葉芝則是 “自我的深淵”。

縱觀其創(chuàng)作,多樣化的人物意象在龐德畢生的詩作中栩栩如生:游吟詩人、中國女人(《河商之妻》)、古希臘神話中的英雄等等。這種早期戴上“人格面具”用他們的身份來說話的經(jīng)歷,可視為其早期重要的詩學(xué)技藝練習(xí)。這是一種闡釋性的翻譯,體現(xiàn)出他借古人之口言今時觀點的一種 “非自我” 式的詩學(xué)。游吟詩人 “人格面具” 的使用體現(xiàn)出龐德受到傳統(tǒng)的影響并試圖對其重塑的過程。西伯斯評論稱:“這一手稿不僅僅是他尋找游吟詩人文化遺跡的記錄;它也是他(正如后來對詩集《面具》的描述)在一系列風(fēng)格和身份中‘尋找真誠的自我表達(dá)’的體現(xiàn),這些風(fēng)格和身份是由一種意圖體驗自身流離失所的情感暫時承擔(dān)的。”因此,龐德往往戴上游吟詩人的面具“穿越”到當(dāng)代訴說歷史,時空被重新拼貼、并置,混合了真實與虛構(gòu),從而展現(xiàn)出現(xiàn)代主義鮮明的借傳統(tǒng)而創(chuàng)新的美學(xué)張力。

結(jié)語

游吟詩學(xué)是龐德的 “意象主義” 詩學(xué)最重要的文化資源之一。1912年,在對中世紀(jì)游吟詩歌的翻譯、對游吟詩人的學(xué)術(shù)研究,以及對南法地理風(fēng)景的實地探索中,龐德奏響了意象主義的 “序曲”。就詩學(xué)基因的傳遞而言,游吟詩學(xué)在精神氣質(zhì)、歷史意識、詩體革新層面對意象主義及其后英美現(xiàn)代詩歌的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。在精神氣質(zhì)方面,游吟詩人的反傳統(tǒng)特質(zhì)與龐德的革新理念相契合,推動意象主義突破傳統(tǒng)詩歌范式;在歷史意識方面,游吟詩歌的英雄史詩傳統(tǒng)促使現(xiàn)代主義詩歌回歸社會歷史語境;在詩體革新方面,游吟詩人所寫作的有節(jié)奏的自由體詩,成為革新維多利亞舊詩風(fēng)的有力工具。此后,游吟詩人以 “人格面具” 的形式存續(xù)在現(xiàn)代主義詩歌中,實現(xiàn)了古典文化資源在現(xiàn)代的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化。這些發(fā)現(xiàn)將龐德的現(xiàn)代主義遺產(chǎn)置于跨國、跨語言、跨文化背景下重新闡釋,凸顯了東方視野之外的多民族文學(xué)譜系在20世紀(jì)現(xiàn)代詩歌創(chuàng)新中的意義,為文明互鑒視野下古典與創(chuàng)新融合的詩學(xué)研究提供參考。