平西烽煙書中覓

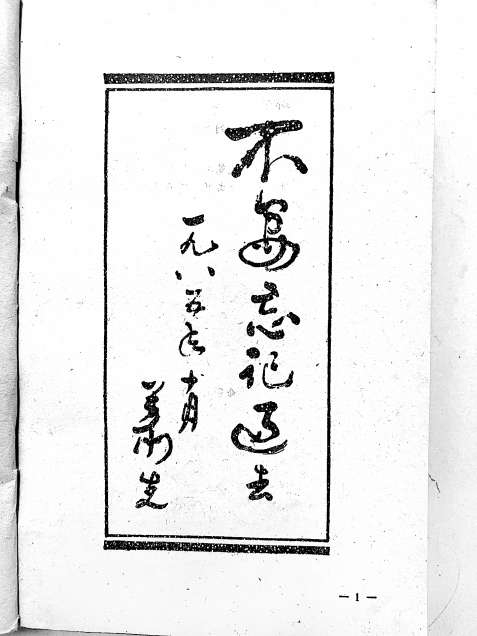

今年是抗戰勝利80周年,我收藏了一本1986年光明日報出版社出版的回憶錄,書名是《平西兒女》,由平西抗日斗爭史編寫組和中法大學校友會編委會合編。打開第一頁是蕭克將軍的題字:“不要忘記過去”,書中收錄了一大批抗戰時期在平西浴血奮戰的老戰士留下的珍貴回憶。因為祖籍平西,我對書中的地名、人名都感覺無比親切,再仔細看看,居然找到了祖輩在抗日烽煙中的身影。

《平西兒女》書影

宛平縣抗日民主政府所在地——萬源裕

毀家紓國難

我的祖籍是門頭溝區齋堂鎮西胡林村,也就是當年的平西地區。大約在清朝中葉,祖上在村里開了個騾馬店開始經商,后來在齋堂鎮有了名為“萬源裕”的鋪子。民國時期,產業越來越大,在北京、天津有買賣,山貨貿易一度做到了日本和歐洲,還在海淀、南苑和張家口外都置了田產。因為有了錢,我祖父一輩的子弟更是被送到京城讀書。誰也沒想到,蒸蒸日上的日子被日寇鐵蹄徹底改變了。1937年7月7日抗日戰爭全面爆發后,侵華日軍以主力3個師團的兵力進攻南口,衛立煌率國民革命軍第十四集團軍三個師前往南口增援,經齋堂、青白口及鎮邊城一線北進,在髽鬏山一線與侵華日軍展開激戰。當地民眾傾力幫助衛部抗擊日軍,我家自不甘人后,萬源裕商號不僅帶頭捐了大量錢財、糧食,還把家里的幾十頭牲口用作腳力往來前線。最后,它們有去無回,家道也因之敗落。

曾一直戰斗在平西、后任北京大學黨委書記的史夢蘭在《平西兒女》中寫道:譚禹九“逃往天津去了,幾個子弟留下,后來都參加了抗日工作”。這里的譚禹九是我的二祖父,我的祖父行三,名譚觀印,畢業于中國大學,參加過“一二·九運動”,后來一直賦閑在家。祖父曾在門前的影壁上用英文寫詩,手頭把玩的折扇上是他自己寫的“日出三竿僧未起,算來名利不如閑”……然而,日寇的鐵蹄踏進齋堂川,一切都變了。再沒有什么閑適,國難當頭,每個人都投入到抗戰的烽火中。

抗戰,不光需要錢糧,更需要人。先輩們是怎么走上抗日工作這條路的?我想,厘清這些不僅關乎一段家族史,更是從微觀角度、平民視角觀察那段歲月的一個好樣本。1938年3月,八路軍鄧華支隊進駐齋堂后,我祖父和他的四弟譚觀琳、五弟譚觀本都積極投身于抗日中。當得知要建立抗日政府時候,他們找到有親戚關系的宛平縣抗日救國會主任魏國元,提出將自家的萬源裕商號騰出來,作為縣政府用房。當時的萬源裕前后有兩進院,坐南朝北,占地有二三百平方米。雙方一拍即合,北京地區歷史上第一個由共產黨領導的抗日民主政府——宛平縣政府,在萬源裕的大門上掛上了牌子,“宛平縣政府”這五個蒼勁有力的大字就是出自我祖父譚觀印之手。

板蕩見忠誠

《平西兒女》中蕭克將軍的題字

宛平縣抗日民主政府第一任縣長是魏國元。兩個月后的第二任縣長就是曾任北京市市長的焦若愚,當時化名焦土。2007年我拜訪他時,說到我的家人,這位老人非常興奮地告訴我,我二祖父譚禹九的兒子譚桂旺曾擔任過他的庶務科長——《平西兒女》書中的記錄馬上讓我回憶起這段談話。

原來,我的這位伯父一直跟隨焦土縣長出生入死,很長一段時間縣政府的抗日經費就由他掌管,可見組織上是多么信任他。一次日寇突襲,轉移時正趕上拒馬河漲水,他把錢和重要物資頂在頭上打算泅渡過河,結果人被沖走時,還緊緊地抱著錢袋子。被救起后,錢袋子依然在他手上。對這個“舍命不舍財”的“故事”,他說:“這是抗日的錢,比我的性命重要。”后來,他被派到包頭市工作,任商業局局長。他的父親譚禹九雖然遠走天津,沒有正面御敵,但也絕不給日偽做事,始終保持著民族氣節。

日寇對抗日軍民的屠戮是殘酷的。在齋堂川,他們施行燒殺搶掠的“三光”政策,《平西兒女》記載:“日寇確實進到了齋堂,軍向村有人打白旗做了漢奸,由他指點,齋堂燒了三處房子:東齋堂的‘萬源裕’一處,這原是西胡林村譚禹九家的一個商號,昌宛縣(應為宛平縣)抗日政府住在這里”。與此同時,10里開外西胡林村我家的房子也都被付之一炬,但譚家人抗戰到底的信念絲毫沒有動搖。

這就要說到我的四祖父譚觀琳。他懂英語、會日語,被組織上派到日偽控制的齋堂據點,擔負搜集情報的工作。《西胡林村志》記載:“譚觀琳,西胡林人,抗日戰爭時期參加工作,曾被黨組織派到日軍的漢奸組織‘新民會’,從事出生入死的地下斗爭。”在《齋堂鎮志》中有這樣一段記載:“林字臺伏擊戰,1943年春,昌宛房縣大隊接到沿河城據點一大批日本軍官要進入齋堂據點的線報,連夜趕到林字臺,把隊伍埋伏到公路兩旁的山上。翌日拂曉,敵軍官分乘2輛卡車從沿河城方向駛進埋伏圈。事先埋下的地雷把卡車炸翻在路邊的水溝里。有十余敵人被當場炸死,七八人被炸傷。待齋堂據點敵人接應救援前,游擊隊及時撤出了戰斗。此次戰斗共斃傷日軍軍官20余人。”還有1945年4月在門頭溝地區較為有影響的“王家河灘戰斗”,晉察冀八路軍七團在齋堂村東王家河灘的伏擊戰……這些重要的情報都出自譚觀琳之手。因為有他這樣的內線,敵人的一舉一動,無不被我軍及時掌握。

跟忍辱負重戰斗在秘密戰線的四祖父不同,我的五祖父譚觀本在抗戰之初,就擔任了西胡林村副村長兼糧秣委員。我讀了《平西兒女》才知道,那時候,他在村里負責組織交公糧、做軍鞋支援抗戰這項工作。書中有這樣的記載:“平西人民在極度困難情況下,寧可自己不吃,也千方百計拿出一點糧食給部隊”。當時最難干的事就是糧秣委員,幾乎家家戶戶都缺衣少食,但還是要拿出錢糧支援抗戰,這需要糧秣委員具備極強的動員力、號召力和執行力。《北京門頭溝村落文化志》記載:“抗戰時期西胡林百姓無私支援八路軍抗戰,積極交公糧,做軍鞋。每年交公糧4萬斤,400雙軍鞋”。譚觀本首先帶領譚家把能夠拿出的糧食、錢財傾囊獻出,絕不藏私。以至于曾經的大戶人家,有相當一段時間家人只能靠野菜充饑。彼時正趕上我姑姑出生,祖母既無奶,也無糧,姑姑沒幾天就離開了人世。每每說到這些,我祖母都會泣不成聲。

我的伯父譚桂秋15歲參加了革命工作。他跟隨我黨涿縣縣長石明金(初任宛平縣政府軍用代辦所所長),一直堅持在房淶涿從事對敵斗爭。因為個子小,他的配槍是一支馬槍。1946年組織派他和王達兩人接管房山煤礦(裕民煤礦),接管的第二天就迎來了一批“白箍(還鄉團)”侵擾,他憑借著一支馬槍,打退了敵人,留下了赫赫威名。他一面組織生產,一面開展對敵斗爭,在險惡處境中一直堅持到新中國的成立。我父親譚桂春當時年紀更小,但也當過兒童團長。多年之后,我陪父親回鄉上墳,還有老人對他以“團長”呼之。

我的幾位親長的經歷只是千萬平西兒女抗日故事的冰山一角。爬梳這段家族史、在微觀的視角重述抗日烽煙,能夠給后來者帶來更深切的體會。在和平年代,祖輩們似乎并不愿意多言他們當年的經歷,那些艱苦卓絕的歲月、那段生死一線的時光以及那些他們眼睜睜看著離去的親人和戰友……似乎成了一段珍貴卻又輕易不敢觸碰的回憶。所幸當年曾經編纂了《平西兒女》這本書,保留下包括我家祖輩在內的先烈們于野火春風之中挺起脊梁、永不屈服的背影。這本書的序言中有這樣的文字:“在八年艱苦歲月中,戰斗在這里的英雄兒女,創造了不朽的光輝業績。”在血雨腥風中,為了國家和民族,祖輩們做了應該做的事情。在中華大地上,抗日烽煙中,有千千萬萬個家庭毀家紓難,無論男女老少,他們憑一口氣、拼一條命,不屈不撓戰斗到底。八十年了,可歌可泣的親人們已經作古,但是他們反抗外來侵略的英雄業績,讓榮光永遠歸于這片土地。