陳逸飛的視覺轉型: 從記敘歷史到記錄時代

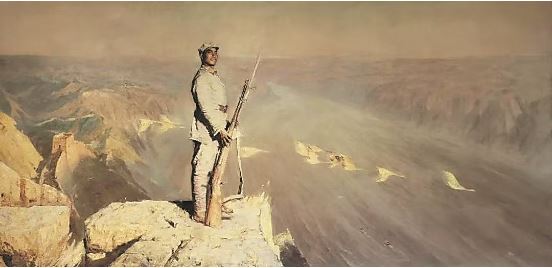

黃河頌 陳逸飛 作

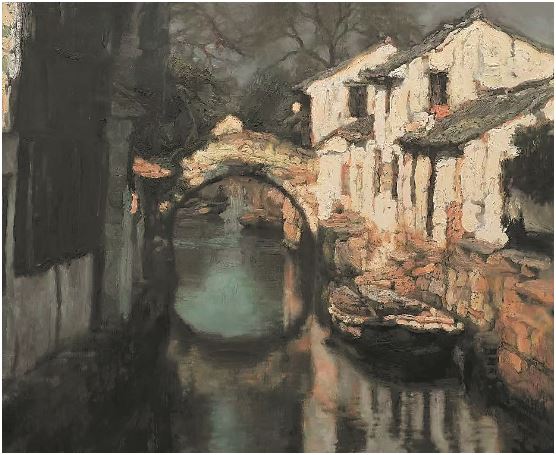

周莊 陳逸飛 作

從20世紀70年代的革命現實主義油畫,到80年代后對水鄉、女性、藏族群眾等主題的細膩描繪,再到后來對電影、雕塑、服裝、雜志等新媒介的大膽涉獵,陳逸飛的作品具有與時代精神同頻共振的特點。他始終保有對當代思潮的敏感度,并在創作中注入鮮明的個人風格。近日,在上海浦東美術館舉行的“時代逸飛:陳逸飛回顧展”是迄今為止規模最大、內容最完整的陳逸飛個人回顧展。現場展出約80幅油畫,穿插有百余件珍貴歷史文獻及雕塑、電影等媒介,為觀眾了解陳逸飛提供了清晰的歷史脈絡和視覺窗口。

陳逸飛1946年生于浙江寧波,1960年進入上海市美術專科學校學習。1965年,上海油畫雕塑創作室成立,陳逸飛作為新成員加入。當時,他全身心地投入歷史革命油畫的創作,貢獻了許多杰出作品,如《黃河頌》《開路先鋒》《踱步》等。這些作品呼應了國家對革命現實主義藝術的需要,在主題和技法上具有浪漫化的傾向。藝術家突出表現特定歷史時刻中人物的姿態,引導人們關注歷史中的主體:他們是屏息凝神的注視者,更是歷史進程的積極參與者。畫中人物外顯的姿態將觀者拉入凝固的時刻。有一幅作品尤為明顯地表現出這種互動:在油畫《踱步》的前景中,陳逸飛本人從座位上起身,背對觀者,袖口卷起,表明其畫家身份。這一連串姿態仿佛不留痕跡,因為他想要人們關注畫面中央那些歷史圖像,即以蒙太奇形式出現的中國近代史圖景,如鴉片戰爭、甲午戰爭、八國聯軍侵華、五四運動等。

這種針對人物姿態的藝術修辭亦可見于《黃河頌》與《占領總統府》。《黃河頌》以八路軍戰士為主體,描繪了抗戰期間八路軍戰士從容自信的姿態。背景中,凝結成線狀的黃河奔流于峽谷,呼應了歌曲《黃河》的音樂性。《占領總統府》描繪渡江戰役后解放軍戰士攻入南京總統府、升起紅旗的場面。明暗法的使用強化了畫面的敘事性。光影與姿態的結合,使人自然聯想到浪漫主義畫家歐仁·德拉克羅瓦作于19世紀的《自由引導人民》。二者同樣憑借象征性的姿態與幾何構圖,激發起觀者深刻的情感共鳴。

如果說陳逸飛的革命歷史題材作品反映出特定時代背景下,藝術家對宏大主題的浪漫化寫實創作,那么他后期的肖像畫與風景畫則體現出一種更加多元的藝術重構。表現手法上,他調和直涂畫法和罩染法,使留白與光暈重現畫布之上。80年代以來,面對西方文化沖擊,中國藝術家群體轉向對深層文化內核的探討,陳逸飛也不例外。以其90年代后創作的《玉堂春暖》為例,這幅巔峰之作包含了多重文化空間。第一重空間為民國時期的上海,歷史上中西交匯之重鎮。第二重空間為私密的女性空間。藝術史學者巫鴻曾將“女性空間”定義為“被認知、想象、表現為女性的真實或虛構的場所”。在《玉堂春暖》中,表演京劇《玉堂春》的花旦用身體分隔出這樣的空間:精致的飾品與優美卻感傷的姿態構成女性特質,與沉默而帶有侵略性的男性形象形成對照。第三重空間則為戲劇空間。京劇是上海新都市文化的一大表征,與摩登女性的形象形成對比。最終,作品借上流社會女性的逼仄與壓抑,展示了中西文化在碰撞時產生的融合與隔閡。

作為跨越改革開放前后的藝術家,陳逸飛的創作軌跡從《黃河頌》的集體敘事轉向《玉堂春暖》的私密表達,本質上是對社會轉型的視覺回應。這種創作觀要求藝術家保持個體審美獨立性,承擔記錄時代精神變遷的文化責任,通過視覺形式構建民族集體記憶的圖譜。20世紀90年代以來,隨著消費社會的到來和大眾文化的發展,陳逸飛逐漸意識到“視覺文化”的重要性,堅持不懈地倡導“大視覺”理念。這一雄心勃勃的“大視覺”理念體現在兩個維度上:觀念層面,“大視覺”理念強調藝術創作應當反映個體心靈與時代精神的互動關系;實踐維度,“大視覺”體現為通過多元化美學手段提升全民視覺素養的系統工程。換言之,其目標指向國民美育。陳逸飛突破傳統繪畫邊界,將藝術實踐拓展至時裝設計、雜志出版等大眾文化領域,形成完整的視覺產業鏈。這種實踐不僅將專業藝術語言轉化為日常生活美學,更試圖通過產業變化改變中國在全球文化生產中的位置,其核心在于使視覺審美成為當代人的基本文化素養。在視覺呈現方面,陳逸飛開始重視公共藝術,專門為上海的公共街區設計《藝術之門》《東方之光·日晷針》兩件雕塑作品,并且還將他的實踐領域拓展到了電影、服裝、雜志等方面,以此開啟了藝術跨界之旅。

“視覺”這一文化建構經現代化發展之后,在人們的日常生活中愈發重要。隨處可見的視覺產品影響著人們的感知,陳逸飛曾將當時的上海比作一座“視覺學校”。在他的藝術語境中,這一概念有著幾重深刻的內涵。首先,這座城市本身就是動態的視覺教材。上海灘新舊并置的都市景觀天然訓練著市民的視覺敏感性。正如陳逸飛在《海上舊夢》系列中捕捉的,每塊磚石都鐫刻著東西方視覺文化的對話痕跡。其次,上海孕育了獨特的視覺教育機制。從月份牌廣告到老電影制片廠,從旗袍剪裁到梧桐樹影的光影游戲,城市通過日常細節持續傳遞著視覺教養。這種教育并非發生在傳統課堂,而是悄然滲透在咖啡館的玻璃反光中、蘇州河的水波褶皺里,潛移默化地培養著市民對色彩和構圖的審美感知。作為一座真正的“視覺學校”,上海最核心的價值在于其生產視覺認知范式的能力。石庫門門楣的裝飾紋樣成為解讀社會階層的密碼,外白渡橋的鋼鐵結構則成為理解現代性的媒介,這種視覺規訓不僅塑造了海派文化獨特的審美辨識度,也為陳逸飛提供重構歷史的圖像詞典——恰似他在《海上舊夢》里巧妙調用的那些城市記憶碎片。

從融合寫實主義與東方意象的油畫,到跨界參與電影拍攝和本土公共藝術實踐,搭建青年媒體平臺,陳逸飛始終以開放姿態回應時代變遷與個體精神探索。作為現實主義傳統的繼承者與創新者,他不僅構建了屬于自己的美學體系,也參與中國當代視覺文化的建構。他的藝術是個體感知與時代精神的共振,他所開創的視覺經驗亦為我們理解藝術與時代的關系提供了新的啟發。

(徐陳匯系同濟大學人文學院碩士生、毛秋月系同濟大學人文學院助理教授)