音樂中流淌的抗戰(zhàn)史詩(shī)

音樂,無形無色,卻往往是最有棱角的利器。它可以是鮮花叢中的一尊大炮,用它的共鳴敲響戰(zhàn)鼓;它可以是精雕細(xì)琢的十年磨一劍,用它的鋒芒劈開絕境。抗戰(zhàn)中,音樂同樣記錄下民族苦難,用號(hào)角凝聚著人民力量。

上一期“烽火存證”中,聶耳的小提琴與《義勇軍進(jìn)行曲》的鏗鏘旋律仿佛還在耳邊回響,本期將繼續(xù)聚焦那些抗戰(zhàn)中與音樂作品相關(guān)的文物與故事。

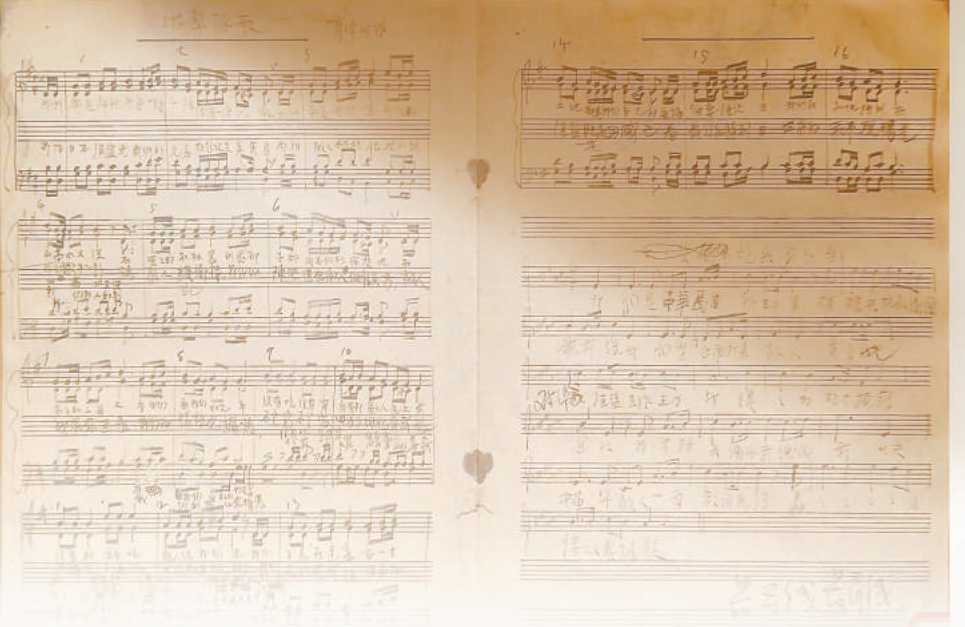

賀綠汀《游擊隊(duì)歌》歌曲原譜手稿 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史展覽館藏

進(jìn)行曲再譜傳奇

中國(guó)共產(chǎn)黨歷史展覽館內(nèi),聶耳曾使用過的小提琴旁,還收藏有一張陳舊泛黃的紙片,布滿了小蝌蚪般的音符和潦草的鋼筆字,很容易被人忽略。走近一看,當(dāng)發(fā)現(xiàn)它就是賀綠汀創(chuàng)作的《游擊隊(duì)歌》原曲稿時(shí),幾乎每個(gè)人都會(huì)立刻感到肅然起敬。“我們都是神槍手,每一顆子彈消滅一個(gè)敵人。我們都是飛行軍,哪怕那山高水又深……”這首《游擊隊(duì)歌》,可謂家喻戶曉。

1937年8月13日,淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā),作曲家賀綠汀參加了上海文化界救亡演劇隊(duì)第一隊(duì),赴南京、武漢等地演出,最后到達(dá)山西臨汾八路軍辦事處。在這里,賀綠汀學(xué)習(xí)了當(dāng)時(shí)八路軍關(guān)于游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的文件資料,被八路軍巧妙運(yùn)用游擊戰(zhàn)沉重打擊日軍的事跡深深地打動(dòng)了,創(chuàng)作靈感噴薄而出,先寫節(jié)奏旋律后有歌詞,很快就寫成了《游擊隊(duì)歌》。

賀綠汀把《游擊隊(duì)歌》視為自己最有價(jià)值的作品之一,在他1961年發(fā)表的回憶文章《游擊隊(duì)歌創(chuàng)作經(jīng)過》中,他提到自己也從各種角度考慮了很久:“游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)是一回事情,如何把這些戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的方針體現(xiàn)在具體的群眾歌曲中,那又是另一回事情。它必須通過生活形象,賦予一定感情趣味,才能使唱和聽的人有興趣。”

《游擊隊(duì)歌》的歌詞通俗易懂,講述八路軍的游擊戰(zhàn)法,提到游擊隊(duì)員的特點(diǎn)是每個(gè)都是“神槍手”,能夠做到“每一顆子彈消滅一個(gè)敵人”,歌詞“沒有吃,沒有穿,自有那敵人送上前;沒有槍,沒有炮,敵人給我們?cè)臁币舱梅从吵隽酥泄仓醒氡狈骄趾桶寺奋妼?duì)華北地區(qū)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的方針。和《義勇軍進(jìn)行曲》一樣,《游擊隊(duì)歌》同樣是進(jìn)行曲風(fēng)格,輕快流暢、生動(dòng)活潑,在歌詞方面則強(qiáng)調(diào)了游擊隊(duì)員樂觀、英勇、頑強(qiáng)、機(jī)智的一面。

1938年春,上海文化界救亡演劇隊(duì)第一次演繹了這首歌曲,當(dāng)時(shí)沒有鋼琴,也沒有樂隊(duì),只有歐陽(yáng)山尊吹著的口哨權(quán)作伴奏,演出結(jié)束之后,現(xiàn)場(chǎng)爆發(fā)出了雷鳴般的掌聲。朱德緊握住賀綠汀的手,贊揚(yáng)他這首歌“寫得好”!從平型關(guān)戰(zhàn)場(chǎng)打了勝仗來此休整的六八五團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)楊得志,急邀賀綠汀和演劇隊(duì)一個(gè)營(yíng)一個(gè)連地教唱《游擊隊(duì)歌》。“我們生長(zhǎng)于這里,每一寸土地都是我們自己的,無論誰(shuí)要強(qiáng)占去,我們就和他拼到底!”昂揚(yáng)著樂觀與必勝信念的《游擊隊(duì)歌》迅速傳遍全國(guó),在中華民族生死存亡的關(guān)頭,像陽(yáng)光一樣驅(qū)散了人們心中恐懼的陰影,極大地鼓舞了抗日軍民奪取勝利的斗志。

抗戰(zhàn)洪流中,若論不朽的戰(zhàn)歌,《大刀進(jìn)行曲》必然也是其一,它由作曲家麥新于1937年創(chuàng)作于上海。這首歌曲最初的創(chuàng)作藍(lán)本就是國(guó)民革命軍第29軍大刀隊(duì)。開篇第一句“大刀向鬼子們的頭上砍去”,足足十一個(gè)字的一個(gè)樂句,卻被作曲家以神來之筆一氣呵成,自信而瀟灑。而在歌曲的最后,那一句威震天際的“殺!”,堪稱“肉身敘事”的風(fēng)格與進(jìn)行曲的曲風(fēng)完美結(jié)合。成千上萬(wàn)青壯年唱著這支歌參軍入伍,走向抗日前線。2023年始,東北烈士紀(jì)念館首次展出了《大刀進(jìn)行曲》手稿原件,并同步展出麥新日記,里面還收錄有大量抗日救亡歌曲。

流亡之嘆與故土之愛

在河北省博物院,收藏有一份珍貴的一級(jí)館藏文物,它就是由音樂家張寒暉親自手抄的《張寒暉歌曲集》。里面謄錄有一首幾乎在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期流傳最廣、影響最大的歌曲,它就是1936年秋張寒暉在西安創(chuàng)作出的《松花江上》。

張寒暉是河北人,1929年畢業(yè)于北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)院戲劇系,是中共早期地下黨員,1925年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。上世紀(jì)30年代初,張寒暉正在西安擔(dān)任中學(xué)教師,由于工作的關(guān)系,張寒暉與駐扎在西安的東北軍曾有過較為密切的交流,他親眼目睹了失守“東三省”、妻離子散還要背負(fù)責(zé)備的東北軍的哭訴,在這種共鳴之下,他幾乎是一氣呵成寫下了這首堪稱抗戰(zhàn)期間感染力最強(qiáng)的歌曲。

張寒暉雖然從未親臨過東北,但他運(yùn)用自己老家——河北定縣農(nóng)村婦女的哭墳調(diào)作為素材,在歌中喊出了那句感人至深的“爹娘啊”。這不僅是淪落在外的流亡者對(duì)雙親痛徹肺腑的呼喚,更是萬(wàn)千中國(guó)人民對(duì)失守國(guó)土的深深眷戀。

張寒暉四十四年的短暫人生中,一直都致力于抗日救亡歌曲的創(chuàng)作。他可能沒有想到的是,自己創(chuàng)作的這首《松花江上》更在歷史的轉(zhuǎn)折時(shí)刻發(fā)生過巨大的影響——曾經(jīng)張學(xué)良就是聽到了請(qǐng)?jiān)笇W(xué)生在他面前高唱《松花江上》而淚流滿面,于是向?qū)W生們?cè)S下抗日的決心。周恩來總理也對(duì)這首歌曲青睞有加,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期他不僅曾親自指揮同志們唱起《松花江上》,更在新中國(guó)成立之后創(chuàng)排大型舞蹈史詩(shī)《東方紅》時(shí)親自指示要將這首歌編入其中。

與《松花江上》類似,賀綠汀也寫有一首經(jīng)典的流亡之嘆《嘉陵江上》。“從松花江到嘉陵江,這路程應(yīng)該說是遙遠(yuǎn)的。”1939年,一路從東北流亡到重慶的作家端木蕻良如是說。當(dāng)流亡到嘉陵江畔時(shí),面對(duì)嘉陵江嗚咽的江水,作者突然意識(shí)到,他故鄉(xiāng)的松花江已經(jīng)淪陷六年了。就在這月色之下,端木蕻良寫下了散文詩(shī)《嘉陵江上》,寫著寫著,他的內(nèi)心涌動(dòng)出一種蓬勃的情感:“我必須回去,不論付出怎樣的代價(jià),我要回到我生長(zhǎng)的地方。”賀綠汀讀了這首散文詩(shī)后,站在江邊反復(fù)朗誦,終于為其創(chuàng)作了兩個(gè)版本的音樂作品,其中一個(gè)是進(jìn)行曲風(fēng)格,另一個(gè)就是一首獨(dú)唱歌曲《嘉陵江上》。

在內(nèi)容上,《嘉陵江上》同樣充滿民眾對(duì)敵寇的強(qiáng)烈悲憤,而在藝術(shù)表現(xiàn)力上,歌曲巧妙運(yùn)用西洋歌劇中宣敘調(diào)的莊嚴(yán)敘事與詠嘆調(diào)的蕩氣回腸,營(yíng)造出一種悲劇性的莊嚴(yán)感,那被反復(fù)詠嘆的是主人公“我要回去”的執(zhí)念。比起《松花江上》的悲痛欲絕、感人至深,《嘉陵江上》似乎更有一種能對(duì)話國(guó)際的質(zhì)感,直到今天,它仍然作為我國(guó)男高音的必唱曲目經(jīng)常出現(xiàn)在舞臺(tái)上。

除了人們耳熟能詳?shù)膽?zhàn)歌與詠嘆,在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,還有兩首歌曲《長(zhǎng)城謠》與《黃水謠》,秉承了中國(guó)民歌的柔韌與動(dòng)聽,用最生動(dòng)的音樂語(yǔ)言,記錄下了那段充滿血淚的歷史。

說起《長(zhǎng)城謠》的誕生,還有段頗為曲折的故事。這首歌曲于1937年由潘孑農(nóng)作詞,劉雪庵作曲。在這一年,潘孑農(nóng)寫出了電影劇本《關(guān)山萬(wàn)里》并策劃拍攝,這是一部描寫抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的老百姓悲歡離合的進(jìn)步電影,而這部電影的靈魂就是劉雪庵所創(chuàng)作的歌曲《長(zhǎng)城謠》。雖然由于后來全面抗戰(zhàn)爆發(fā),電影最終沒能拍成,這首歌曲卻成為了經(jīng)典,在群眾中廣泛流傳。

《長(zhǎng)城謠》的音域不寬,即使沒有受過專業(yè)訓(xùn)練的人也可以唱得動(dòng)聽,它的歌詞又是那樣質(zhì)樸自然,從“萬(wàn)里長(zhǎng)城萬(wàn)里長(zhǎng)”的悠揚(yáng)贊美,到“骨肉離散父母喪”的切膚之痛,再到“四萬(wàn)萬(wàn)同胞心一樣,新的長(zhǎng)城萬(wàn)里長(zhǎng)”堅(jiān)決的斗爭(zhēng)信念。尤其是歌曲最后的“新的長(zhǎng)城”,寓意全國(guó)人民齊心抗日的必勝信念,可說與《義勇軍進(jìn)行曲》“把我們的血肉筑成我們新的長(zhǎng)城”有異曲同工之妙。

《黃水謠》出自著名的《黃河大合唱》,以另外一種更加流動(dòng)的情感將中華民族的母親河——黃河作為意象進(jìn)行了深度刻畫。關(guān)于這首作品,作曲者冼星海曾說:“《黃水謠》是齊唱民謠式的歌曲,音調(diào)比較簡(jiǎn)單,帶著呻吟的表情,但與一般的頹廢情緒不同,它充滿著希望和奮斗。”希望與苦痛交織在一起,民間歌謠的風(fēng)格讓歌曲充滿了哀而不傷的深沉美感,更加意味深長(zhǎng)。

無形的音樂,它們本身就是能夠封存歷史的文物,而這蕩氣回腸、誓不屈服的抗戰(zhàn)史詩(shī)——將永遠(yuǎn)在樂符中流淌。