黃河咆哮 發出民族最強音

“風在吼,馬在叫,黃河在咆哮,黃河在咆哮……”這是每一位中國人都耳熟能詳的旋律。這段高亢遼闊的旋律,是《黃河大合唱》第七樂章《保衛黃河》中的一段。《黃河大合唱》是在抗日戰爭最艱難的時刻,中華兒女面對侵略者發出的最強音。

今年正值抗日戰爭勝利八十周年,為了重溫中華民族不屈的抗爭精神,中國人民大學博物館推出了“音樂史詩豐碑永駐——《黃河大合唱》從這里唱響”的專題展覽,展示了在民族危亡時刻,光未然和冼星海等愛國志士如何創作出《黃河大合唱》,以及如何被傳唱至五湖四海的歷程。

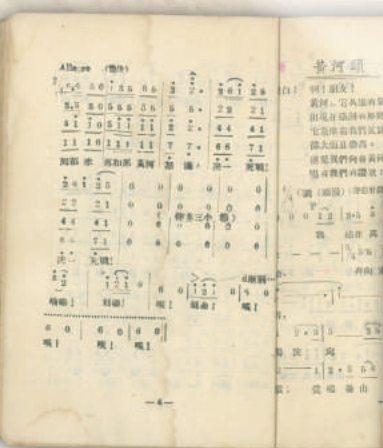

展廳里除了詳實的資料和圖片,還有不少實物,其中有一本名為《黃河——新型大合唱》的小冊子,它就是《黃河大合唱》的樂譜。泛黃的封面上,“1941.1”的字樣,揭示了其出版年代的久遠。

1940年光未然在重慶

1941年版《黃河大合唱》樂譜內頁和封面

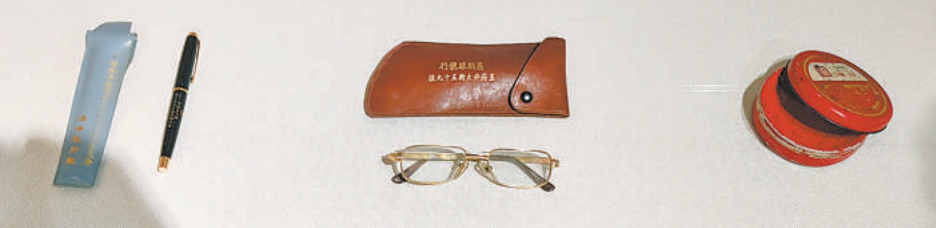

光未然生前使用的物品

途經黃河觸發靈感

目睹過黃河雄姿的人,很難不被它奔騰的氣勢所震撼。

1938年10月底,《五月的鮮花》的詞作者光未然,率領抗敵演劇三隊到達黃河岸邊。光未然,本名張文光(1942年在昆明教書時改名為張光年),1913年出生在漢江邊的一座古城:老河口。這是他第一次看到黃河,瞬間就被黃河氣吞萬里的氣勢所折服。

少年時代,愛國運動風起云涌,光未然深受影響。1929年,他加入中國共產黨。九一八事變后,山河破碎、民不聊生的危局深深觸動了光未然。1936年5月,他滿懷悲憤地寫下獨幕劇《阿銀姑娘》,該劇的序歌便是《五月的鮮花》。歌詞經閻述詩譜曲后,傳唱全國。

1938年4月1日,國民政府軍事委員會政治部第三廳在武漢成立,光未然作為公開的中共黨員在三廳六處戲劇音樂科工作,并負責建立10個抗敵演劇隊任務。9月9日,光未然奉周恩來之命,率領抗敵演劇隊第三隊從武昌出發,途經西安,開赴晉陜大峽谷的第二戰區。10月底,他們到達黃河邊。

11月1日,抗敵演劇三隊從陜西宜川古渡口圪針灘,東渡黃河,前往對岸山西省吉縣的小船窩。渡河時,船夫與狂風惡浪搏斗的場景,高亢嘹亮的船工號子以及黃河沿岸的壯觀景象,深深烙印在光未然的心里。此后,在晉陜峽谷間行軍演出中,黃河兩岸軍民抗日的英勇事跡也不斷激發著光未然的創作熱情。

1939年1月底,光未然在山西省汾西縣行軍途中墜馬,左臂關節粉碎性骨折。抗敵演劇三隊隊員用擔架抬著光未然,行走700里地到達延安。

此時,他的摯友冼星海也在延安。他們是1937年夏天在上海結識的,相識第二天,他們便創作了《高爾基之歌》。1937年12月底,光未然與冼星海又在湖北省安陸縣不期而遇,一起創作了《戲劇抗戰》和《拓荒歌》。1938年4月,“三廳”成立時,光未然和冼星海更是住在一個房間的上下鋪。在此期間,他們創作了《保衛東方的馬德里》等歌曲。

1939年2月26日,冼星海前往延安邊區醫院看望光未然。兩位戰友相見,再次聊起了合作話題。兩次渡過黃河的光未然,想起了黃河渡口的號子,想起了太行山深處軍民共同抗擊日本侵略者的英勇事跡,同時也是為演劇三隊創作新節目,于是他在病床上連續5天口授400行大合唱《黃河吟》八段歌詞,并由隊員胡志濤筆錄成稿。

3月11日,在延安西北旅社窯洞里,光未然飽含著革命熱情,以不屈斗志和家國情懷,并用其獨特的吟誦方式朗誦完整的歌詞后,冼星海被深深打動了,他興奮地奪過歌詞稿說:“我有把握把它譜好,我一定及時為你們趕出來!”在簡陋的魯藝窯洞里,冼星海完成了大合唱《黃河吟》八樂章的全部譜曲工作。

4月初,光未然根據抗敵演劇三隊同志們的建議,并與冼星海商議后,將作品“大合唱《黃河吟》”改名為《黃河大合唱》。

1939年4月13日晚,《黃河大合唱》在陜北公學大禮堂首次公演。一首譜寫了中華民族不屈精神的贊歌開始回蕩在全國各地的抗日戰場……

歌曲融入中國旋律

展廳里展出了多個版本的《黃河大合唱》。這些實物的展出,離不開抗戰文化研究者、光未然的內侄黃平的努力和付出。

2015年,黃平沿著光未然與抗敵演劇三隊前輩們走過的路,來到了陜西宜川圪針灘古渡口。在黃河岸邊,目睹兩岸高聳的崖壁和湍急的水流,他立刻對《黃河大合唱》有了直觀的理解,歌詞幾乎就是對黃河景色的真實描寫。“當我找到山西省吉縣黃河岸邊的小船窩這個地方時,發現它在一個筆直的高坡上,高出黃河岸邊100米,使我有站在高山之巔的感覺,想到《黃河頌》歌詞里‘我站在高山之巔,望黃河滾滾奔向東南’,真的感覺是一模一樣的。”

1939年4月底,抗敵演劇三隊離開延安后,再次過黃河回到山西。光未然因為要治療手臂去了成都,他委派隊員胡志濤帶上《黃河大合唱》的樂譜去重慶,希望生活出版社出版。“1939年5月,胡志濤將樂譜交給了重慶生活書店出版,但我一直沒找到1939年出版的樂譜。后來,我查閱了生活書店的出版年譜,也沒有找到1939年出版《黃河大合唱》的記載。”

不過,在出版年譜上,黃平找到了1940年7月出版《黃河大合唱》的記錄,“從正式出版物的角度看,1940年7月初版應該是最早的版本。但可惜的是,我沒有看到過實物。”

對于1941年樂譜上的“新型大合唱”,黃平談到了自己的理解。

1938年11月1日,當抗敵演劇三隊渡過黃河后,在休息的時候,光未然和音樂組組長鄔希零就抗日救亡歌曲創作的體裁進行了交流,光未然提到了“康塔塔”一詞。“康塔塔”是歐洲比較流行的篇幅較長的聲樂曲之一,當時的中譯名是大合唱。

在光未然的構思下,《黃河大合唱》采取了康塔塔的結構,這在當時是一種全新的形式。“《黃河大合唱》有非常強的敘事性,它分為八個章節,每一個樂章的形式和內容完全不同,但連貫性又很強。尤其第三樂章朗誦歌曲《黃河之水天上來》,采用三弦伴奏,這是非常獨特的安排。最妙的是,每一章節前通過‘獨白’朗誦將歌曲串聯起來,這在當時屬于創舉。”

光未然當年在重慶生活書店首次出版《黃河大合唱》樂譜時,在小序中對“新型大合唱”也做了解釋:“因為是一個新形式的嘗試,無以名之,姑名之為‘大合唱’,其實是不大妥帖的。”

《黃河大合唱》雖然采用了西方音樂的“康塔塔”形式,但歌曲中融入了很多中華民族的傳統音樂,比如信天游等,使得歌曲在演奏時,依然有著濃厚的中國特色。

1939年4月13日首演后,冼星海在當天日記中這樣寫道:“今天晚上是延安空前的音樂晚會,也是全國沒有的音樂晚會。因內容非常新鮮,而且都是帶著最新的創作形式!”

《黃河大合唱》雖然是為抗戰而作,但它所蘊含的精神超越了時代,這首歌也一直流傳下來,甚至在世界各地唱響。黃平介紹,《黃河大合唱》的樂譜,僅從1953年至1965年,就印刷了11次。

眾所周知,陜北公學是中國人民大學的前身。在抗戰勝利八十周年之際,中國人民大學與西北民族大學聯合主辦“音樂史詩豐碑永駐——《黃河大合唱》從這里唱響”的主題展覽。黃平為展覽提供了豐富的實物,其中就包含了各個年代出版的《黃河大合唱》樂譜。

86年前,《黃河大合唱》在延安陜北公學大禮堂唱響;86年后,《黃河大合唱》再次回到中國人民大學。這也預示著,新時代的“黃河大合唱”將再次唱響到祖國各地。