重讀《貓城記》:抗戰給文化照了“愛克斯光”

原標題:“在生死的關頭,我們絕對不能諱病忌醫!”——重讀《貓城記》

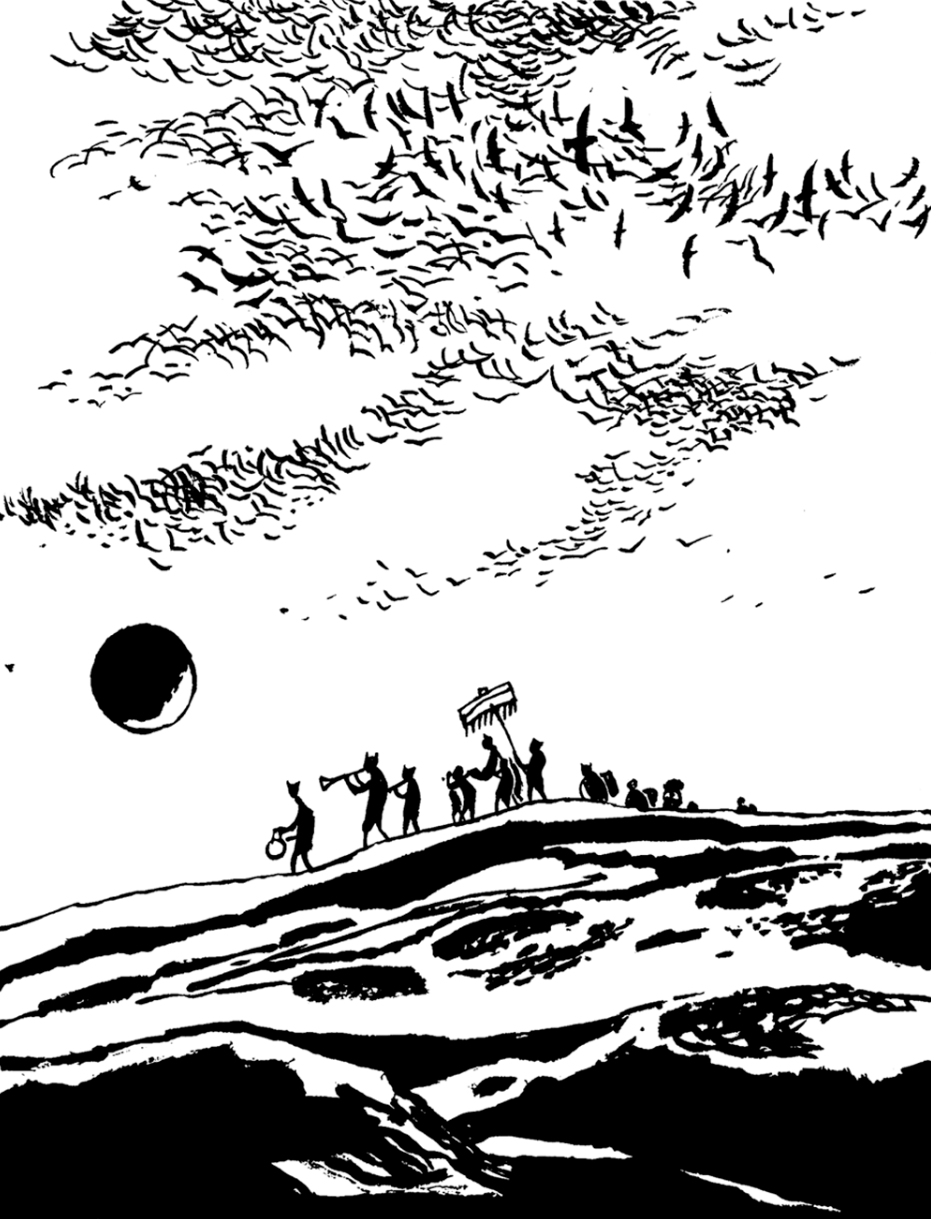

《貓城記》插圖,人民文學出版社,2024年,高榮生 繪

一

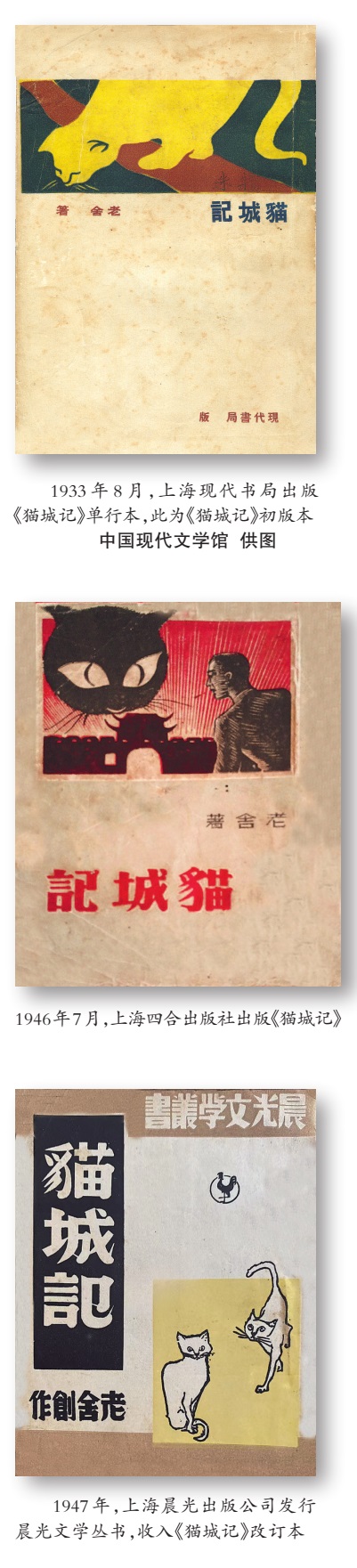

20世紀30年代初,面臨社會動蕩、戰爭陰云,中國文壇誕生了一批激憤哀怨、辛辣譏諷的社會諷喻小說。這其中就包括1932年老舍在《現代》雜志連載并于1933年出版的《貓城記》。這部小說以游記的形式講述主人公遭遇空難后,流落火星,在“貓國”遭遇的一系列形形色色的見聞。

《貓城記》誕生于山河破碎、民族危亡的時代。彼時的中國,剛剛經歷了九一八事變和一·二八事變,戰爭的烏云籠罩在中華大地的上空,國家民族的危機日益加劇。深感戰爭危機與現代性的焦慮,老舍寫下了《貓城記》,以此回應政府的嚴重腐敗以及個人誠信和道德的缺失。

《貓城記》歷來被認為是一部文體模糊的小說。在諸種文體指認中,“科幻小說”是一種非常強勁的聲音。老舍在《我怎樣寫〈貓城記〉》一文中,親口承認《貓城記》曾受到英國科幻小說家威爾斯所作《月亮上的第一個人》的影響。事實上,在《寫與讀》一文中,老舍也談到,1928年至1929年間,他閱讀了大量近代的英法小說,威爾斯、康拉德等作家的作品花去他很多時間。學者宋明煒在《火星上的惡托邦:〈貓城記〉與老舍的故事》一文中,認為新文學以來最著名的科學小說當首推《貓城記》。批評家劉大先在《論老舍的幻寓小說〈貓城記〉》一文中稱,《貓城記》是一種“社會型”科幻文學。西方文學研究界也長期習慣將《貓城記》置于“科幻小說”線索中予以譯介、審視。《貓城記》之所以獲得“科幻小說”的反復指認,除源于指認者的個人情愫、西方科幻小說的發達傳統之外,主要與作品本身的科幻小說品格有關。

《貓城記》具備了一些硬科幻的要質,如星際航行、外星接觸、火星想象、探索其他世界的生命、邏輯推演的自洽、以科學事實為出發點的文學幻想等。但也要看到,除“科幻小說”以外,《貓城記》也被冠以“諷刺小說”“文化諷喻小說”“幻寓小說”等多種名目。這些文體冠名的存在,道出了《貓城記》所具備的預警啟示意義、人文反思色彩、亞類型融合等豐富的思想性。在此意義上說,《貓城記》確可稱為一部尤其意味深長、值得一再重讀的經典文本。

二

從創作背景來看,《貓城記》是對九一八事變和一·二八事變的應激回應。老舍在《我怎樣寫〈貓城記〉》中坦承:“自然,我為什么要寫這樣一本不高明的東西也有些外來的原因。頭一個就是對國事的失望,軍事與外交種種的失敗,使一個有些感情而沒有多大見解的人,像我,容易由憤恨而失望。”這交代了1932年寫作《貓城記》的動蕩時局。

從創作主題來看,《貓城記》屬于借助戰爭來反省國民性的小說。用老舍自己的話講,就是“抗戰給文化照了‘愛克斯光’。在生死的關頭,我們絕對不能諱病忌醫!”一般學界認為,《四世同堂》是老舍給中國文化照“愛克斯光”的抗戰文學代表作。但實際上拉長時間軸,會發現從抗戰初期所著的《貓城記》開始,老舍就已啟動了借助抗戰之“愛克斯光”照射國民文化的啟蒙工程。從《貓城記》的具體文本內容來看,“徹底抵抗!”“救國便是救自己!”的抗戰口號語,以及貓國被矮人國侵略欺凌的預警性情節,都顯示出《貓城記》突出的抗戰精神底色。

三

《貓城記》中被后來科幻學者所津津樂道的科幻要素,關聯著抗戰主題的深刻表達。老舍不忿于國土淪陷、民族危亡的迫近“國事”,對其進行了深度萃練和形象化的諷喻,將抗戰主題化為對彼時國家民族意識的寓言性書寫。

小說中,老舍設置星際航行,制造國別意識,進而激發國家民族意識。如“我”乘飛機來到火星,得以走進貓國、審視貓國。“我”所屬的“地球上的中國”與“火星上的貓國”構成了國家之別,“我”對貓國和貓國人的批判性審視就自然帶上審視和比較的色彩。具體來說,就是老舍以“光明中國”的理想藍圖,對比性照射貓國(暗喻彼時中國)的現實;通過老舍心中現代性的國家民族想象,來批判性衡量貓國反現代性的落后認知,從而達到正面彰顯的目的。順著這種思路,老舍還讓火星的光國人來到貓國,光國、中國、貓國又構成國家之別,智慧、清醒而光明的光國人被“我”視為同道,“我們”共同探討貓國貧弱的原因,引出“國民失了人格,國便慢慢失了國格”這種“人格決定國格”的國家民族意識。這些理念,正來自星際旅行、星球交通、國際穿梭的科幻思維。

時空自由轉換也是老舍書寫國家民族敘事的科幻手段。“我”在《貓城記》中的活動狀態是自由切換、萍蹤浪跡式的:從地球到火星,從囚禁到自由,從地面到船上,從迷林旁的小屋到大蝎的家里,從大蝎的家里到公使太太的房子,從出租房屋到貓城街頭,從文化機關到學校,從學校到古物院……正是這種自由穿梭,“我”才得以全景考察貓國的時空與族類:貴族、商人、政客、貴婦、小妾、學生、學者、革命者、兒童(貓小孩)等不同身份的國民,以及其所顯現的諸種國民性格,紛至沓來般齊聚老舍筆端,形成了壯闊的時代景觀。他們身上附著的國民性省思和民族文化考察,不啻為深廣的文化寓言。倘若沒有這樣的方式,“我”便不會深入國家的各個角落,也不會廣泛接觸國家的各類國民。“我”全面審查貓國弊政、全景透視國民性格的宏偉愿景,也就無法自然自如地實現了。

四

科幻文藝思維林林總總,以虛寫實的象征思維無疑是最基本的一種。老舍沒有忽略象征思維這種科幻書寫的底層邏輯,而是圍繞著它展開更豐富的書寫。

《貓城記》一開始,便描寫火星貓國的灰色:灰色的天空、沉悶的灰氣、灰色的陽光、銀灰的宇宙、灰色的國。老舍顯然要在小說開篇建立一種象征基調,以此統攝全文:即用灰色的貓國象征彼時晦暗的中國。在小說隨后的敘事過程中,“貓國象征舊中國”的基本框架,幾乎涵括了老舍所有想要表達的國家民族話語。舊中國典型的反現代性的有關國家和民族的觀念,都被老舍設置的“貓國話語”所暗示、比擬、象征出來,經由老舍心中理想的國家民族藍圖的比堪衡量,在批判性揭示中凸顯老舍對于“光明中國”的愿景。

饒有意味的是,在小說末尾,老舍如是寫道:“我在火星上又住了半年,后來遇到法國的一只探險的飛機,才能生還我的偉大的光明的自由的中國。”我們可以把它看成是一個純粹光明的結尾。如果是這樣的話,《貓城記》便以灰色的象征開始,以光明的象征結束,實現了象征思維的完整閉環,同時也表達了美好光明的國家民族期待。另一個益處則是,地球先生“我”完成了星際航行,離開了火星上的灰色貓國,重返地球上的光明中國,完成了科幻推演、實現了邏輯合理。

五

老舍依靠奇幻的想象來制造國家民族敘述契機。支撐《貓城記》“科幻小說”稱謂的根基,固然在于科幻之“科”,更在于科幻之“幻”,“幻寓小說”所強調的“幻”也正源自于此。在許多讀者眼中,《貓城記》中幻想開展得十分充分、新奇,且具有意義的衍生性。其衍生意義之一,即是國家民族意識的表達。文學作品若想形象化揭示國家民族情懷,必然要借助感性化思維、創設藝術化情境,才能實現感性寄寓理性的文學本質追求。科幻式的天馬行空想象,恰好為《貓城記》的國家民族敘述創造了生動契機。小說寫到貓人對“我”的捆束:“每只胳臂上有四五只手,很軟,但是很緊,并且似乎有彈性,與其說是握著,不如說是箍著,皮條似的往我的肉里煞。”這一“軟式緊箍”的想象,是非常奇特的。老舍進一步夸大了被攥握的痛苦感,將其形容為“鈍刀慢鋸”。這種“奇特的痛苦”,最終導致了“我”的落淚、懼怕而懷戀故鄉:“光明的中國,偉大的中國,沒有殘暴,沒有毒刑,沒有鷹吃死尸。我恐怕永不能再看那塊光明的地土了……”這種交織著理想和悲愴的故鄉認同、祖國認同和中國認同,無疑是由“軟箍咒”的奇幻想象傳導、引起的。

小說末尾還寫到貓國軍隊爭相投敵以換取做官求榮的機會,尤其描畫了“跪式投降”的驚人場面,刻畫了面臨抗戰壓力時統治階層的懦弱嘴臉,也深刻地警示我們,如果一個民族不站起來反對日本侵略,一個國家和民族將面臨整體的危亡。小說這一橋段也激發起“我”的感慨:“他們假如一致抵抗,我不信他們會滅亡。我是反對戰爭的,但是我由歷史上看,戰爭有時候還是自衛的唯一方法……”這種依靠戰爭衛國保種、以斗爭求和平的國家民族理念,無疑是由前面設計的“跪式投降”等奇幻畫面激發而起。在這樣的帶有濃厚幻想色彩的諷刺文本中,老舍鮮明地表達了自己的主張:一個民族固然要深刻反思自己的國民性,但面對外敵入侵,一定要站起來,團結起來共同抗擊敵人,才能獲得生機。

早在20世紀30年代初,老舍便通過《貓城記》開始了“科幻+抗戰”表達國家民族話語的嘗試,并且實現了科幻之“輕”與時代政治話語之“重”的有機融合。重讀這部奇特的經典作品,對我們今天的科幻文學寫作不乏啟示意義。

(作者系長春師范大學文學院教授)