30年追尋,她用一部紀錄片重走父親浙西抗戰路

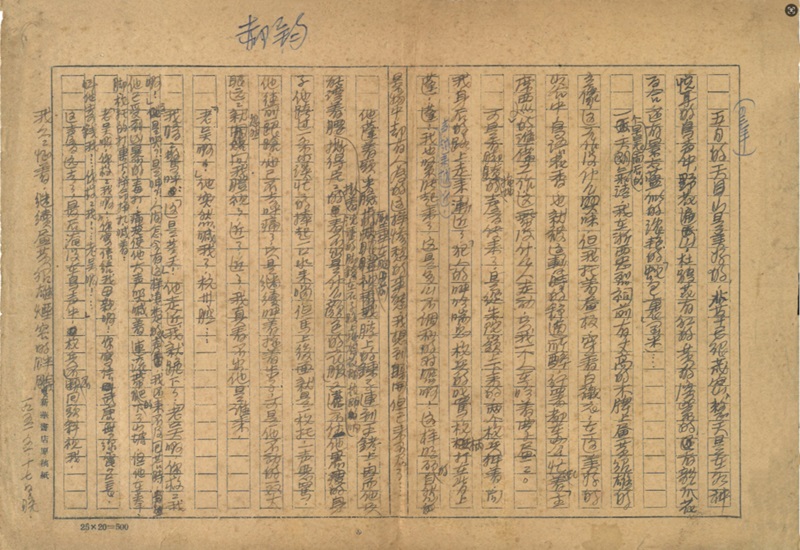

在上海的一間普通民居里,在一摞封面早已磨損的日記本邊,吳榕美翻看著一疊文稿,其中夾著幾張獨單的發黃紙頁。“這是我父親吳聯膺1951年寫的回憶,一篇叫《陪斬》,一篇叫《救救我》。” 在整理父親的日記時,吳榕美關注到了這兩個故事,“就是這兩個故事,讓我下決心去追尋父親和一批上海青年在浙西抗戰的往事。”

如今,這段往事被吳榕美拍成了紀錄片《山水銘刻——重走父輩浙西抗戰路》。鏡頭里,天目山的竹林、塢子嶺的石階、浙西一中的舊址,都在訴說著80多年前那群年輕人的熱血與悲壯。

緣起:幾頁故紙鉤沉的往事

吳榕美的父親吳聯膺(曾用名吳聯英)從1933年18歲起開始寫日記,一直寫到1992年去世前。在這些日記中,吳聯膺記錄了淞滬抗戰的慘烈,記錄了自己及一批上海熱血青年,受到戰爭刺激,不甘做亡國奴,從上海出發,前往浙西以筆為戎,參與浙西抗戰的經歷。

1992年父親去世后,吳榕美在整理他的遺物時,發現了一整箱被鎖起來的日記。翻看著塵封多年的日記,吳榕美被父親記錄下的浙西抗戰經歷深深震撼,“了解浙西抗戰的人很少,但這段歷史也是驚心動魄的,值得被我們銘記。”

她對日記中那兩個單獨的故事印象深刻,一篇是《陪斬》,一篇是《救救我》,都是1951年父親追憶浙西往事時寫的。

《救救我》記錄了吳聯膺1943年春天在天目山的一段經歷,他在山中畫畫時,兩個國民黨槍兵押著一個戴腳鐐的蓬頭垢面的“犯人”路過,“犯人”認出了他,用杭州腔叫他,“老吳啊,你救救我啊!” 吳聯膺認出這是黃天,但還來不及回答,黃天已經被毒打著遠去了。

這個極具畫面感的故事讓吳榕美淚流滿面,“如果父親健在時我看到這篇文章,一定會問問他那個黃天后來怎么樣了。” 吳聯膺在杭州藝專讀過一年書,吳榕美猜測,黃天操杭州腔,也許是父親那時的同學,“這些知識青年都是懷著一腔熱血奔赴浙西參加抗日救亡工作的,卻遭到如此的折磨與戕害!”

《陪斬》記錄的則是吳聯膺本人1941年10月被綁赴刑場的一段生死經歷。午夜,吳聯膺和3位年輕人被押著翻越塢子嶺。來到嶺頂時,槍聲響了,走在吳聯膺前面的那位女共產黨員臨刑前還在喊“共產黨萬歲”。慘烈的景象令他暈倒過去,被特務踢醒后,又回到監獄。

皖南事變后,國民黨頑固派加緊對中共地下黨員和進步青年的迫害,正是這樣的背景下,吳聯膺不止一次入獄。在電腦中錄入這篇文章時,吳榕美非常難過,“那3位到浙西參加抗日救亡的年輕人,就這樣殞命天目山,他們的父母和家人恐怕都不一定能找得到他們。”

“這兩頁紙像鉤子,把我鉤進了那段歷史。”吳榕美說。埋頭于史料,吳榕美用10年時間,整理出了父親1933年至1950年間的日記,并在2017年父親百歲誕辰之際,集結出版了《烏扎拉日記六十年(上)》。吳聯膺出身滿族貴族家庭,書名中的“烏扎拉”是他的滿族祖姓。

雖然出版了書籍,吳榕美依然忘不了父親走過的那條抗戰路,和那些在抗戰路上犧牲的年輕烈士們。她心中深深埋藏著一個想法:帶著紀錄片團隊,重走父親80多年前走過的那條浙西抗戰路,用鏡頭記錄下那一代年輕人的熱血與青春。

退休后,吳榕美終于下定決心,著手去完成那個埋藏在心底多年的愿望。她將由中央文獻出版社出版、王國林編著的《天目抗日》一書仔細研讀了幾遍,從中選定 “文化教育抗戰” 這條主線作為走訪重點。2024年,她拿出為拍紀錄片攢下的一筆拍攝基金,邀請了一個80后拍攝團隊,開車踏上了尋訪父親浙西抗戰足跡的道路。

奔赴:從上海到浙西,一群青年的熱血

父親的日記中,有一段讓吳榕美尤其印象深刻:1937年8月,淞滬會戰爆發,南京路先施公司被日軍炸彈擊中,無辜市民的尸體在華界與租界交界處的棚子里堆成小山。“我父親在日記里寫,他打完預防針路過那里,看到殘肢斷臂,返回時心里難受得無力行走,坐黃包車回家的。”吳榕美說,正是這樣的場景,讓一批上海青年攥緊了拳頭。

1939 年,上海美專畢業的吳聯膺收到同學洪寶鋆的信,說浙西山清水秀,都是年輕人,生活活躍有趣,“他說那里很需要我這樣畫畫的人,希望我能去。”

當時上海已是“孤島”,租界四周都被日寇鐵蹄占領,“亡國滅種已如燃眉”,吳聯膺等一批學美術的年輕人,已無法安然在象牙塔中度日。接到洪寶鋆的信后,決定和避難上海的賈家兩兄弟賈起、賈超一同前往。

像吳聯膺他們這樣赴浙西參與抗戰的上海青年,當時前前后后共有500多人,分批行動。寧紹戰役之前,吳聯膺他們從上海出發,坐英國船沿申甬線到寧波,再坐長途汽車輾轉多地前往浙西的遂昌。吳榕美在紀錄片中走訪了當年的路線。

寧波和紹興淪陷后,海上線路斷了,只能沿京滬線,或夜間乘船或步行,要穿越重重日偽封鎖線,沿路被日偽圍捕,因此犧牲占比很高。在《天目抗日》、《民族日報》和其他相關史料中記錄,“僅吳耀祖率領的一隊,出發時40多人,到天目山剩下13人,其余都在途中不幸犧牲。”

吳聯膺日記中寫到的7位青年——洪寶鋆、洪寶珊、吳聯膺、賈起、賈超、茹茄(沈之瑜)、吳聯翔,是這500人的縮影。洪寶鋆是吳聯膺是上海美專的學長,洪寶珊是他的弟弟,賈起是吳聯膺的義兄,茹茄是吳聯膺的師長,吳聯翔是吳聯膺胞弟。

紀錄片片頭,吳榕美放上了這些青年的照片,7人中能找到照片的僅有5位。

“我父親他們出發時穿著皮鞋,到了浙西就只能穿草鞋,草鞋磨破了,就赤著腳走在山路上。”吳榕美在走訪路上,一連十幾天下雨,路上泥濘不堪。他們從於潛開車到遂昌,都是在山間的高速公路行駛,200公里的路程就經過了30個隧道,從遂昌到青田,高速沿路又是25個隧道,“很難想象,當年這些年輕人,是怎么靠雙腳走完全程,又是怎么在山間奔波行進、宣傳巡演的。”

在遂昌,吳聯膺等人找到了先期抵達的洪寶鋆。這位中共地下黨員當時已是中共遂昌縣委宣傳部部長,公開職務是政工隊長。“我父親會西畫,一來就被派去畫孫中山、蔣介石的畫像,還在忠烈祠畫古代英雄故事,用漫畫講抗日道理。” 吳榕美說,這些上海青年分散在學校、報社、政工隊,茹茄(沈之瑜)去了民眾教育館編報紙,洪寶鋆、吳聯膺等人還加入了 “浙西抗戰最前線劇團”,“他們以為找到了‘正統的抗戰’,卻沒想到等待他們的是比炮火更復雜的考驗。”

堅守:汽燈下的槍聲與石板上的課堂

“很多人不知道,浙西的抗戰不只有槍,還有筆和黑板。”吳榕美在紀錄片中,將鏡頭對準了長期以來被忽略的“文化與教育抗戰”。這一視角的靈感,起源于吳聯膺的身份,又在茹茄的女兒沈建華推薦的《天目抗日》(上、下)中,得到了細節的豐富。“書里寫了太多校長、老師、文化人的故事,我看完整夜睡不著。”

浙西根據地是抗戰的“東南前哨”,從淞滬戰場等各戰場撤退下來的軍隊和民眾,很多都來到這片土地。其中包括很多還在讀書年齡的學生。在浙西地區,學校帶領學生,在戰火紛飛中堅持學習文化知識。

當時,吳聯膺等上海抵達的知識青年唱著百代唱片公司發行的抗戰歌曲,畫著抗戰宣傳畫和板報,演出著抗戰劇,以各種方式宣傳抗戰的重要性,激發大家必勝的信心。

這些工作聽起來不如真槍實刀上戰場那樣危險,事實卻并非如此。吳榕美在尋訪中了解到太多慘烈的故事,“他們到一個地方演出,汽燈點好了,日本人突然包圍了演出場地,7個人當場被槍斃。這樣的故事,在浙西發生了太多。”

“日本人叫囂3個月滅亡中國,但他們在上海就打了3個月,更是始終沒能逾越浙西天目山。”吳榕美說,從淪陷區撤退下來的青少年,在浙西堅持接受教育,在山水間成長為國之棟梁,也用自己的知識,實地投入支持抗戰。例如浙西三中(省立浙西第三臨時中學)師生,專門成立化學部,學生們實地操作,為根據地生產稀缺的肥皂等化工日用品。后來化學部單獨成立浙西高級工業職業學校,是浙江工業大學的前身。

教育的戰場同樣慘烈。日本人占領一地,就把校長和老師圈起來:“不為他們工作,就槍斃。” 浙西一中等學校的教具、課本都被日本人摧毀,老師們用黑布掛起來當黑板,用石板當作紙給孩子們寫字,沒有課本,就自己油印教材,甚至靠老師口述記錄教材;沒有老師,就讓中學的好學生上“速成班”,半年到一年學成后直接到小學教書。吳聯膺等人也在安吉簡易師范當過一段時間老師。

更讓人心碎的是 “革命病” 的威脅。“痢疾、瘧疾、疥瘡、濕疹,在集體生活里傳染性極強。” 吳榕美說,《天目抗日》里記載,70%的青年都得過打擺子,“這么艱苦的環境下,師生們還堅持學習,讓我十分震撼。”

紀錄片里列出了一串名字:莫干中心小學的校長兩次被日寇逮捕監禁,第二次越獄時摔得面目全非,后半輩子臉都是變形的;一位小學女校長被槍斃……“我去搜這些名字,找不到一張照片。” 吳榕美聲音發顫,“他們連一張遺像都沒留下。”她把這些人的名字都放進了紀錄片,“希望這些英雄的后代看到,能夠補充這些故事。”

覺醒:在抗戰中決心“跟著共產黨走”

吳聯膺等青年離開上海時,心里揣著對“正統”的樸素認知——受當時上海流傳的片面宣傳影響,他們對中共領導的抗日斗爭知之甚少,只覺得去浙西參加國民政府的抗日救亡工作,才是堂堂正正的選擇。他們不知道,當初邀請他們赴浙西的洪寶鋆,早已是中共地下黨員,這位隱蔽的引路人,悄然將一群熱血青年領向了更真實的抗戰圖景。

浙西的歲月,成了這群青年思想覺醒的熔爐。皖南事變陰云驟起,國民黨頑固派對中共地下黨員和進步青年的殘酷迫害,像一把利刃劃破了他們對“正統”政府的幻想。曾經模糊的認知在血與火中變得清晰:真正的抗日,從不應摻雜派系傾軋。思想的裂痕悄然蔓延,有志青年們逐漸認清形勢,紛紛向信仰靠攏。賈起等人就在此時加入了中共地下黨,成為堅定的革命者。

吳聯膺亦是這群左傾青年中的一員,他生性豁達、不拘小節,說話隨性,雖未被地下黨組織發展入黨,卻始終與同志們站在一起。后來吳榕美笑著回憶:“父親當時沒有入黨,但他也不知道身邊的不少朋友都加入了中共地下黨。”

這份“不知情”反倒成了護身符。在浙西,吳聯膺幾次入獄,甚至被綁去 “陪斬”,卻總能僥幸活下來,非黨員的身份幫他躲過了最致命的鋒芒。

未入黨的吳聯膺,卻用畫筆寫下了另一種擔當。在浙西,他為鄉紳畫像,一幅能掙100個鋼洋(銀元),要知道當時在供給制的情況下,每人每月津貼不過6塊銀元。這筆“特殊收入”,他幾乎全用來營救被捕的戰友同志,無意中拯救了許多中共地下黨員的生命。

歲月殘酷,日記里的7位青年,最終只有4人活著離開浙西。洪寶鋆積勞成疾,1944年在浙西病逝時不過30歲左右;他的弟弟洪寶珊,更早就已犧牲在這片抗日的熱土上。

賈起的犧牲尤為令人痛惜。1943年,身為中共地下黨員的賈起與同伴朱小玲籌路費準備北上抗日,卻被國民黨頑固派抓捕,最終英勇就義。吳聯膺急得四處籌錢營救這位十年老友兼義兄,卻終究未果。賈起“聯英救我!”的呼聲在他記憶里銘刻了一輩子。

中華人民共和國成立后,吳聯膺一直為賈起申請追認烈士,卻因非家屬身份屢屢受挫。后來他聯系上賈起家人,賈起的家人又偶然發現作家張抗抗的小說《非紅》——書中寫到賈起的故事,而張抗抗的母親正是當年的朱小玲。這位小說里的 “活證人”,最終助賈起被追認為抗日烈士。

“賈起在浙西那般艱難困苦里,拼著命做抗日救亡工作,就因為信仰不同,就被他們殺害。這樣的‘正統’政府,根本不可信!” 吳榕美這番話,道盡了父親吳聯膺當時的心境劇變。賈起的血,徹底擊碎了他心中最后一點猶豫。

他決心逃離天目山。1943年,吳聯膺帶著剛生產的妻子和胞弟,一路冒著生命危險逃回上海,后經中共地下黨員趙衡等人接應,由上海地下交通員護送往蘇北抗日根據地。不久后,茹茄帶著弟弟茹志雄、妹妹茹志娟,也在地下黨的護送下抵達這里。這群在浙西完成思想蛻變的青年,終于在共產黨領導的抗日根據地找到了真正的方向。中華人民共和國成立前夕,吳聯膺與茹茄一同渡江南下,投身解放上海的宣傳工作,將浙西覺醒的火種,播撒進了新的時代。

尾聲:山水記得,我們也該記得

重走浙西路的那些日子,吳榕美總覺得自己離父親紙筆間勾勒的戰火歲月那么近,離年輕時父親的思想軌跡,也那么近。?

2024年11月中旬,攝制組在浙西奔波10多天,足跡遍布10個市縣、20多個點位。他們循著當年那群青年在浙西的遷徙路線,走進寧波、遂昌、龍泉、青田、安吉、臨安、於潛、德清、余杭、嘉興等地,逐一尋訪歷史的印記:民族日報社與民族文化館的舊址,民族劇團和最前線劇團組建、演出的場地;浙西一中、二中及各地簡易師范的舊跡,幾位英雄校長曾任職的莫干中心學校、嘉興一中,還有浙大芳野分校的遺存;茹茄曾工作過的小順兵工廠舊址;以及國民黨頑固派關押、槍殺中共地下黨員和進步青年的西天目山南庵、塢子嶺等地。這些承載著具體事件與奮斗足跡的地方,都成了他們采訪記錄的核心。?

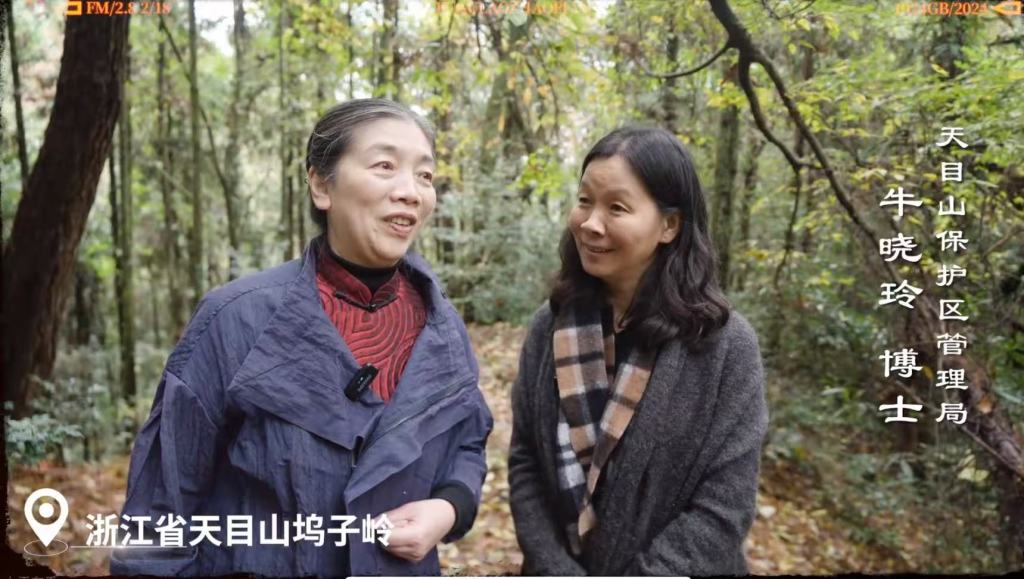

探訪父親當年“陪斬”的塢子嶺,是吳榕美“離那代人最近的時刻”。她還記得去天目山禪源寺那天,一路大雨滂沱,抵達拍攝點時,雨卻突然停了。吳聯膺在日記里記錄這段經歷時,依著讀音把地名寫成了“烏豬嶺”,這讓吳榕美尋了許久都沒找到具體地址。直到天目山保護區管理局的牛曉玲博士提醒,“烏豬嶺” 或許是塢子嶺,她才猛然醒悟,日記里的“豬”,大抵是方言發音的緣故。?

禪源寺在抗戰中遭轟炸,禪房盡毀,只剩山門留存,之后才重建恢復。牛曉玲帶著吳榕美看過當年遺跡后,一同爬上塢子嶺。“我平時爬山能力很差,但那天心潮澎湃,一口氣就爬上去了,連同行的年輕拍攝隊員都有些跟不上。”

走在山路上,吳榕美仿佛看見父親當年的身影。她忍不住想,當年父親那樣一個視藝術為生命的人,走過這幾百米時,心里是何等滋味?“或許正是經歷過這些,父親后來才成了那般灑脫的人吧。”?

牛曉玲也滿心感慨:作為天目山保護區的工作人員,她幾乎每天巡山都走這條路,卻從不知腳下的路藏著這樣厚重的歷史,山下埋著無數英魂。?

每到一處,吳榕美都在觸摸浙西抗戰的鮮活歷史。而父親的日記,更幫她補上了許多歷史空白,也讓她得到了各地相關人員的熱情接待。比如青田黨史辦的人,原本一直找不到當年民眾教育館的具體位置,正是因為她的探訪,才最終確認了舊址。?

吳聯膺的日記,記下的是幾個家庭、幾位青年的浙西抗戰史。這份個人視角的記錄,終究成了大時代的生動注腳。?

在紀錄片《山水銘刻——重走父輩抗戰路》的片頭,吳榕美放上了她能找到的5位青年的照片——吳聯膺、賈起、洪寶鋆、茹茄、吳聯翔。團隊用AI技術修復了老照片,讓模糊的面容變得清晰,并在為紀錄片撰寫主題曲歌詞后,修改了《浙西二中校歌》的歌詞作為副歌,用AI譜了曲。“年輕人說,要用新方式讓歷史‘活’過來。”修復后的照片里,每一位青年都英氣勃發、意氣風發,可其中兩人,已為理想與信念把年輕的生命永遠留在了浙西。?

這正是吳榕美堅持拍這部紀錄片的深層意義。她用鏡頭打撈的不只是一段家族記憶,更是一個民族在烽火中淬煉出的精神火種。那些年輕的面容在AI技術下重煥光彩,充滿古意的校歌歌詞由數字編曲的旋律再度唱響,恰是歷史與當下的深情對話。當年輕觀眾透過屏幕看見前輩們的勇敢、血性與赤誠,那段歲月便永遠不會褪色。吳榕美知道,自己腳下的重走之路,早已化作精神的傳承之路——父輩們用生命守護的正義與理想,終將在一代又一代人的銘記中,獲得跨越時空的永恒力量。