“養育之地,甜蜜之鄉,亦是血淚的國度”:《塔尼奧斯巨巖》中的黎巴嫩歷史書寫

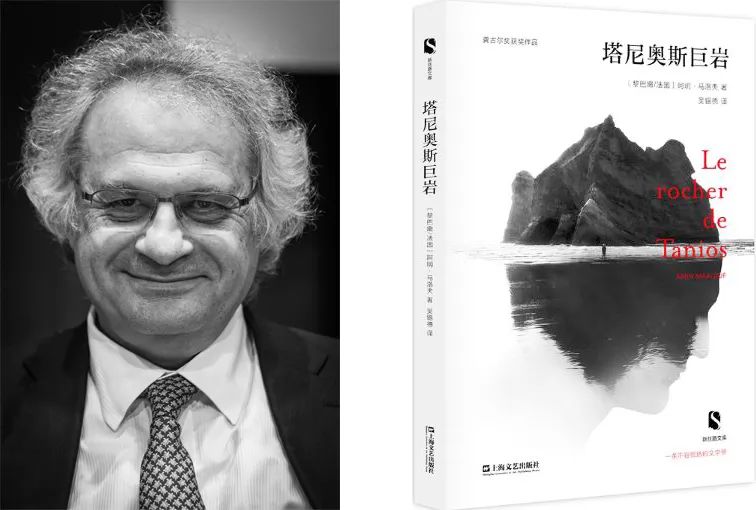

當代著名黎巴嫩裔法國作家和歷史學家阿敏·馬洛夫(Amin Maalouf,1949—,又譯阿明·馬洛夫)于1993年憑借小說《塔尼奧斯巨巖》榮獲龔古爾文學獎,并在2023年9月當選法蘭西學術院永久秘書長。自1975年黎巴嫩內戰爆發以來,黎巴嫩移民的激增催生了一種從外部書寫黎巴嫩的趨勢,即大量與黎巴嫩保持現實或想象聯系的作品并非完成于黎巴嫩本土,而是在黎巴嫩之外、用英語或法語等非阿拉伯語言創作完成。愛德華·薩義德稱該趨勢標志著一種新阿拉伯寫作的誕生,顯示出黎巴嫩裔流散作家“為扎根的流亡者和受困的難民發聲,為打破界限、改變身份、表達要求發聲,以及為新語言發聲的渴望”。馬洛夫正是這一文學浪潮中的杰出代表。

馬洛夫擅長將小說情節與歷史事件交織,把個人命運置于宏大的歷史背景之中,書寫對宗教、族裔以及地緣沖突的反思。《塔尼奧斯巨巖》是基于真實歷史的虛構故事,聚焦1821至1840年間的黎巴嫩山,彼時該地區還是奧斯曼帝國的偏遠省份。主角塔尼奧斯出生于基督教馬龍派的卡法亞布達村,是莊主弗朗西斯的私生子,由管家葛里歐斯夫婦撫養長大。塔尼奧斯自出生起便因其私生子身份成為山區內斗的借口,包括莊主、莊主岳家、山區主教、山區親王在內的多方勢力均借由此事展開較量。到了塔尼奧斯少年時代,土埃戰爭爆發,埃及軍隊脅持山區親王,成為黎巴嫩山的真正掌權方。在此期間,塔尼奧斯接受了英國新教牧師斯托頓帶來的西式教育,并接觸到了趕驢人納德爾帶來的法國大革命思想,萌生了廢除封建統治和外國人特權的想法,因此主動接觸與莊主不睦的前管家魯柯茲,卻意外與魯柯茲的女兒相愛。然而塔尼奧斯的婚事遭山區主教蓄意破壞,葛里歐斯因不堪養子受此侮辱,憤而槍殺主教,養父子二人被迫逃往塞浦路斯。埃及軍隊和山區親王借主教被殺案大做文章,先是洗劫卡法亞布達村、囚禁莊主、殺害莊主的繼承人,后又設計處死葛里歐斯。與此同時,第二次土埃戰爭爆發,英國與奧斯曼帝國的聯軍挫敗了埃及軍隊,山區居民亦不滿埃及人的嚴苛統治而自發組織暴力抵抗。塔尼奧斯回到黎巴嫩山,受英國委托擔任聯軍代言人,宣布廢除并流放親王的判決,并因此舉成為村民眼中的英雄。然而,黎巴嫩山的局勢并未因此穩定,反而在埃及撤軍后陷入了更加暴力的自相殘殺。塔尼奧斯深感無力,最終選擇出逃——再次奔赴塞浦路斯,他消失于山巖之上。這塊巖石從此被命名為“塔尼奧斯巨巖”。

塔尼奧斯的命運與黎巴嫩山民眾的集體命運緊密糾纏在一起,這既反映了19世紀初黎巴嫩民族認同的初步形態,也構成了對“處于不穩定的平衡狀態”的當代黎巴嫩的映射。正如塔尼奧斯的理想主義無法改變個人的悲劇命運,小說中的黎巴嫩山似乎也無法跳出分裂的循環——它歷經重重阻礙而艱難重生,統一的希望卻又迅速夭折。在黎巴嫩山這片未曾孕育統一民族的貧瘠土壤之上,山區民眾、特別是以塔尼奧斯為代表的年輕一代,萌生過構建一個獨立、自主的黎巴嫩民族的渴望,卻又任由山區再次陷入分裂。直至今天,黎巴嫩的統一民族認同仍然是一個復雜且不斷演變的問題,包括馬龍派、什葉派、遜尼派、德魯茲派在內的不同群體往往從不同角度理解黎巴嫩民族,正如法國的中東關系學者朱利安·泰隆評論道,黎巴嫩“這些在本體論和社會學意義上均不可調和的族群,不過是一群人、一場騷亂、一種無序、一種分歧而已。他們可以是除民族以外的任何形態”。作為一位“健康地出生在一個將死文明”的作家,馬洛夫不得不思考如何突破黎巴嫩民族的內斗循環。既往研究多從語言多樣性、身份構建、敘事技巧等維度剖析《塔尼奧斯巨巖》,少有研究者從小說的歷史敘事角度關注黎巴嫩民族的存在狀態以及小說對黎巴嫩當下社會現實的映射。本文從小說中19世紀初黎巴嫩山的政治架構切入,討論奧斯曼帝國統治時期山區的內外環境如何阻礙統一民族的形成,繼而分析土埃戰爭期間山區的民族意識萌芽,以及山區在阿拉伯民族主義啟蒙運動中的定位,最后聯系馬洛夫的整體創作分析小說對當下黎巴嫩民族困境的映照,探討作家為突破過于強大且分裂的多族群敘事、結束黎巴嫩民族的分裂命運而提出的可能的解決思路。

一、聯盟、競爭、對抗:黎巴嫩山區的政治難題

《塔尼奧斯巨巖》立足于卡法亞布達村,借塔尼奧斯的成長歷程,展現了奧斯曼帝國統治之下,黎巴嫩山的地方勢力、宗教團體和外來力量之間既聯合又抗衡的政治角力。故事甫一開始便闡述了民眾對于山區政治結構的樸素認知:“莊主……只不過據有卡法亞布達村莊……在他和那些與他身份相當的領主們頭上還有一位山區親王,親王之上還有各省總督……更高高在上的都還有,高到與上帝為鄰!就是當時君士坦丁堡的蘇丹。”小說并沒有運用過多筆墨描述山區與奧斯曼帝國的關系,而是重點著眼于山區內部的政治互動。黎巴嫩山看似建立了嚴密的權力體系,然而,受制于宗教和族群的多樣性,以及地理和行政的分散性,山區親王的權力受到多種地方勢力的挑戰:“在這里有各個不同的宗教團體,各自的教士、領袖及地方鄉紳,另外還有許許多多的大家族、小莊主。”例如在山區事務的實際處理中,弗朗西斯莊主便擁有與親王爭辯斡旋的空間:親王向莊主索要稅款時,莊主會尋求各種借口為村民減輕負擔,如“辯說收成差,鬧霜害,又患蟲害的”,爭取延后、少繳甚至免繳稅款;親王向莊主索要兵源時,莊主也力保卡法亞布達村保留一定的獨立作戰權,“村民們可以在他們的莊主領軍下,以卡法亞布達村之名組軍應戰,而不必被編入其他的部隊里面”。村民因此不會擔憂被遺棄在戰場,哪怕不幸戰死沙場也能夠得到體面的安葬。親王甚少直接出面,他習慣于借由代言人——山區主教——介入大大小小的村莊事務:這位被卡法亞布達村民稱為“蝗蟲主教”的人物,無論是在弗朗西斯的婚事、斯托頓牧師的英國學校還是在塔尼奧斯的婚事等方面,均與弗朗西斯“不計一切像兩頭公山羊般互相拼斗”。除插手村莊事務外,親王也有意利用各封建主之間錯綜復雜的關系,挑起村莊間的爭端,以便從中獲益。在私生子事件中,讀者不難看出親王的權謀:弗朗西斯在親王逼迫下迎娶了層級比他高的大約爾德莊主的女兒,婚后卻對自己的放縱行為不加約束,生下私生子塔尼奧斯。大約爾德莊主為懲罰女婿,帶領“五個同胞兄弟、六十名騎士、三百名壯丁,還有女騎士、女隨同、女仕、仆傭等等——總計近六百人”到卡法亞布達村“做客”,意在耗空村莊的糧食儲備。作為親王代表、弗朗西斯的主婚人,山區主教“對于大約爾德的人馬前來征伐所造成村民的苦難完全無動于衷”,非但沒有斡旋調解的意思,反而任由這件家務事升級為兩個村莊的爭端,借以離間莊主之間的關系,尤其是打壓弗朗西斯的勢頭,從而強化親王對山區的管控。因此,山區親王與地方莊主之間并不是單一的控制與被控制的關系,而是相互博弈的動態模式。

奧斯曼帝國以包稅制統轄黎巴嫩山,即山區土地為帝國蘇丹所有,蘇丹授權埃米爾控制一個或幾個省份;埃米爾再依據伊克塔制度將土地分封給稅區的地方領主穆卡塔吉,代帝國向領主征稅。受制于山區地理和社會結構的分散性,埃米爾必須依賴領主來落實政策,二者既合作也競爭,常因賦稅、資源分配和宗教問題發生沖突。根據小說的線索,讀者可以推測小說中親王的歷史原型為1789至1840年間在位的埃米爾貝希爾·謝哈卜二世。貝希爾二世掌權初期實行了一系列加強黎巴嫩山集權的措施,并在權勢家族中安插親信,以離間封建主上層的關系,但并沒有從根本上結束黎巴嫩松散的政治狀況。值得注意的是,小說在一定程度上模糊了黎巴嫩山在奧斯曼帝國的定位,弱化了山區在法理上始終是奧斯曼帝國屬地的事實。馬洛夫特意淡化帝國統治框架,意在將黎巴嫩山及山區居民的選擇作為考察重點,著重探究黎巴嫩山難以形成統一民族的內部原因,也就是考察封建制度、宗教團體等山區內部機制為民族形成造成的困難。奧斯曼帝國已然成為歷史,但小說中阻礙黎巴嫩民族凝聚的若干內部因素至今仍在黎巴嫩社會中存在。

貝希爾二世,圖片源自Bing

小說通過與卡法亞布達村相關的敘事勾連出以基督教馬龍派與伊斯蘭教德魯茲派為主的多信仰風貌,而各教派之間的利益競爭往往使得各方保持獨立,形成和平但松散的聯盟。作為山區治理的基本單元,卡法亞布達村圍繞血緣和宗教形成了結構嚴密的聚落:村莊長期屬于同一封建家族所有,由莊主一家世襲相傳,卡法亞布達更是有著“一組令所有國王——包括當時君士坦丁堡的蘇丹,都會為之羨煞不已的祖譜樹系表”。宗教作為封建統治的另一依據,在村莊的空間布局上得到了形象的體現:莊主的城堡位于村莊建筑群的最高處,俯瞰整個村莊,而教堂廣場則位于村莊的中心,村莊的主干道從教堂一路向上,通向城堡大門。整個聚落呈現出高度的空間向心性,強調世俗權力和宗教神權這兩個村莊的權力重心所在。在卡法亞布達,馬龍派神甫常參與村莊事務決斷。塔尼奧斯的姨媽是典型的馬龍派教徒,敘事者自始至終沒有提及她的真實姓名,只以“霍莉葉”稱呼她。當霍莉葉送生病的外甥去新教學校時,她謹守教派界限,與新教牧師保持距離,只是“將塔尼奧斯放在他們伸出的手臂上,然后便抽身離去,她的腳半步也沒踏進那幢房子的門檻”。然而,信仰差異并不一定影響村莊間的關系。信奉馬龍派的卡法亞布達村雖與信奉德魯茲派的撒赫蘭村信仰不同,但“與這位鄰居的關系倒是二十年來都風和日麗”。且教派間的界限也并非完全不可逾越,卡法亞布達的先祖便是從伊斯蘭教改宗馬龍派,莊主家族也不介意在先祖的名字之中選擇源自伊斯蘭教的名字來為后代起名。作者在描繪塔尼奧斯的出身時,尤其暗示了主角超越宗教界限的特質:塔尼奧斯出生在馬龍派村莊中,莊主卻為他起名“阿巴斯”,即伊斯蘭教先知穆罕默德伯父的名字。塔尼奧斯亦不以宗教作為區分自我與他者的標準,不會因為宗教信仰不同而拒絕跟隨新教牧師學習,反而因無法上學而絕食,一夜白頭。

宗教在奧斯曼帝國的政治生活中具有舉足輕重的地位,黎巴嫩地區的宗教問題更有其獨特的復雜性。奧斯曼帝國實行以伊斯蘭教沙里亞法為基礎的政教合一制度,以米勒特統轄地方宗教社群,規定“少數族群可在服從蘇丹統治、足額納稅的前提下,保持相對自治,各族群均可保持各自的法律、風俗習慣、生活方式,族群領袖擁有較大自主管理權”。因帝國對于山區的管理較為寬松,黎巴嫩山長期以來是眾多小教派的庇護所,基督教馬龍派和伊斯蘭教德魯茲派便是在公元7世紀和11世紀先后發展起來的。此外,山區還分布著包括什葉派穆斯林和遜尼派穆斯林在內的重要伊斯蘭教分支。有歷史學家認為,宗教多樣性雖造成了黎巴嫩的政治分裂,但教派沖突“在黎巴嫩歷史上是最近才出現的”,“馬龍派教徒與穆斯林和平共存,他們以族群的形式存在……在1840年之前,宗教寬容是黎巴嫩歷史的一貫特點:結盟是政治性的,但不是教派性的。直到1840年,隨著德魯茲派教徒和基督教徒之間的暴力沖突,對抗才出現了教派性的轉變”。馬洛夫也與這種觀點不謀而合,其《塔尼奧斯巨巖》似乎在引導讀者思考,宗教多樣性雖是黎巴嫩社會的常態,但教派間的沖突究竟是源自內在、固有矛盾的天然斗爭,還是在外界因素的作用下逐漸演變而成的后天現象。

除描繪山區內部的政治分裂,小說用近半的篇幅書寫了兩次土埃戰爭前后的黎巴嫩山如何深陷英、法等西方列強瓜分奧斯曼帝國的歷史進程。小說點明了黎巴嫩山對于歐洲國家的戰略價值:黎巴嫩山是重要十字路口,東西方向上據有歐洲通往印度之路的重要關隘,南北方向上位于巴爾干半島到埃及的中間地帶。英國擔心埃及總督穆罕默德·阿里在奧斯曼帝國的基礎上建立一個“西起巴爾干半島東至尼羅河上游,并且掌握通往印度之路的新強權”,影響英國在東地中海和印度的利益。法國人卻樂意看到埃及崛起,以對抗英國的影響。山區中對抗的兩個陣營:一方包括“山區親王、法國領事居伊、代表埃及指揮貝魯特要塞駐軍的蘇萊曼總督”,另一方則由英國主導,聯合奧斯曼帝國和俄國。小說中,英法兩國為避免正面沖突,分別向埃及-黎巴嫩山聯盟和奧斯曼帝國提供軍事、技術、外交等方面的援助,支持他們作為各自的代理人在地中海東岸開啟戰爭。

小說展現了外來勢力的權力、經濟、思想干預如何進一步削弱了黎巴嫩地區原有的政治整合能力。首先,經濟滲透是殖民者蠶食山區原有封建統治結構的方式之一。因貪污公款而被逐出卡法亞布達的前管家魯柯茲在埃及人的庇護下重返山區,憑借其敏銳的商業嗅覺,他迅速擁有了“不斷變大的豪宅……新的榨油機、兩座養蠶場,以及桑樹田”。在埃及的扶持下,以魯柯茲為代表的新興商業資產階級迅速滲入山區的小自耕農經濟體系,成為生絲貿易的重要一環。盡管莊主們掌握著豐富的土地資源和勞動力,但由于資金受限,他們逐漸成為生絲貿易中的弱勢方,黎巴嫩山傳統的政治勢力因此迅速失去經濟基礎。其次,居民的思想觀念亦被殖民者利用,作為撼動山區政治結構的手段之一。英國新教牧師斯托頓在山區開辦新式學校,致力于將西方的自由民主觀點彌散在塔尼奧斯等年輕群體的思想之中,此舉雖有著教育啟蒙的公心,但也含有私心,因為牧師也“絕不會無視于女王陛下的東方政策”。斯托頓宣傳自由、平等的啟蒙思想,卻依舊主張保留外國人特權:“在一個專橫的社會里,特權便會是一道阻擋專制政府的障礙,同時也就很矛盾地成了良法與公平的‘綠洲’!”歐洲人在制造專制與民主的二元對立時,也制造了超越東方的優越等級,并在與東方的交往中“教導東方認識自由的意義”。因此,在這一層意義上,他們教導居民對抗傳統封建制度,亦是合理化殖民行為、攫取殖民利益的一種方式。

歷史上,貝希爾二世在土埃戰爭期間與埃及總督穆罕默德·阿里結盟,為埃及提供糧草、物資和兵力等支持,中東史學家王新剛將二者的關系描述為“并肩作戰”。然而,馬洛夫并沒有將法國、埃及、黎巴嫩山的聯盟關系表現得親密無間,反而突出了這個“須臾都可能跌跤的聯盟”的裂痕:小說中,法國領事稱穆罕默德·阿里為“冒充改革者且誘騙歐洲善良人士的東方暴君”,言語間毫不掩飾鄙夷之情;親王雖與埃及結盟,但“他私下里則很高興埃及的保護者受到挫折”。馬洛夫尤其突出了親王的被動。結尾處,親王自述:“和平時期整個山區確實有過秩序及繁榮。不過,一旦大國們彼此互相爭奪,我們便無從做主……有些時刻我的權力范圍根本無法超出被我踩在地上的這塊地毯之外。”從奧斯曼帝國偏遠行省、到埃及控制的屬地、再到歐洲大國的博弈場,黎巴嫩山雖擁有相對的自治權,卻始終未能成為具有自主性的獨立政治實體,黎巴嫩山的歷史似乎始終在被動中發展。

二、“特選”的黎巴嫩與阿拉伯民族主義

土埃戰爭爆發前,“黎巴嫩民族”并不作為有限的群體存在于山區居民的想象之中。在得知黎巴嫩山被英、法選作規避正面沖突的緩沖地帶時,“整個山區的人……感到與有榮焉”,甚至將之視為“一種特別賜予的飛來的蹂躪,不過,總歸還是一種特惠吧”。一方面,他們對外來勢力的入侵抱有警惕;另一方面,他們又通過成為“特選”之地這一事件找到了某種安慰。本尼迪克特·安德森認為:“民族被想象為有限的,因為即使是最大的民族……他們的邊界,縱然是可變的,也還是有限的。”但在山區居民的初始認知中,“黎巴嫩民族”并不被用作劃分“自我”與“他者”的標準。隨著戰爭的推進,黎巴嫩山不再是邊緣空間,而是被納入更廣泛的地緣政治格局中,這種變化促使山區居民意識到了自身的地緣價值和文化特性,并重新思考黎巴嫩山在大國博弈中的位置。換句話說,這種被動的歷史選擇反而促成了民族意識的萌芽。

黎巴嫩山民族意識的萌芽是內外部因素共同作用的結果。在被埃及統治之前,卡法亞布達村和撒赫蘭村的長久友誼,以及他們聯合起來反抗親王強權的行為,便從側面反映了世代生活在山區之中的人已然產生了基于共同語言、習俗和地域的朦朧民族感知,就如雨果解釋的,“民族的粘合劑是共同的思維方式”。盡管大部分情況下生活在同一片土地、講同一種語言、遵循相同習俗的人們是完全陌生的,但“既關聯又陌生的人們同時進行著各自的活動”會給人以共同體的想象,認為存在一個超越個體、不以個人意志為轉移的民族。小說雖未給出直接說明,但我們依然可以從英奧聯軍的舉措中感知語言與習俗作為地域和民族象征的意味:英國人在宣布廢除親王的判決時,有意尋找一個講黎巴嫩地區阿拉伯語、身著地方服飾的當地人作為代言人,從而為自己的侵略行為正名。此外,黎巴嫩山相較于奧斯曼帝國的其他地區展現出更為開放的姿態,這使得山區居民能以相對開放的心態接納西方啟蒙思想。歷史學家布特羅斯·第布曾分析道,黎巴嫩高山直入大海的地理環境,加之腓尼基人的開放傳統,造就了山區居民的開放性特征。其中尤以法國與黎巴嫩山的淵源最為深遠,馬龍派更是長期充當黎巴嫩山與歐洲交往的中間人。莊主弗朗西斯的名字便源于法王弗朗西斯一世,“這位法國國王獲得奧斯曼帝國最英勇的國王蘇萊曼一世的許可,準許他對地中海東岸地區以及圣地的基督徒少數族裔的命運行使監護權”,因而莊主家族每個世代都會有人名叫“弗朗西斯”。正因與外界有著長期往來,無論是莊主還是村民,均非固步自封之輩。雖存在信仰差異,弗朗西斯仍然支持英國牧師開辦學校,教授詩文、科學、外文等課程,而趕驢人納德爾帶來的法國大革命思想在山區中也有相應的生存空間。正是在英式教育和法國大革命的共同影響下,塔尼奧斯開始不僅質疑封建特權,也將反對特權、爭取平等的觀念推而廣之。在與埃及指揮官埃方第和魯柯茲飲宴時,塔尼奧斯首次向老師斯托頓表達了對外國人特權的懷疑,只是未能堅持到底,依舊贊同“繼續維持外國居民的特權,廢除地方莊主的特權”。因此,黎巴嫩山初步形成的民族意識,是在內部認同與外來思潮的互動中逐漸清晰的。

小說中的黎巴嫩山民族認同萌芽展現出一種超越宗教藩籬與階級界限的特點。與宗教的遭遇是民族主義發展歷程中無法回避的問題,“即使是普遍宗教最虔誠的追隨者,也不可避免地被迫要面對生機勃勃的宗教多元主義,并且要面對每一個信仰的本體論主張與它所支配的領土范圍之間也有不一致的現實”。面對埃及人的殘酷統治,山區內不同宗教背景的族群基于地理的共同性,形成了政治團結的趨勢。在埃及軍隊以解除武裝的名義搜刮村民財產時,卡法亞布達、撒赫蘭、達倫鎮和它毗鄰村落的眾多不同教派的“刁民”自發聚在一起,因“埃及部隊進駐令他們難以忍受,重稅負荷,強行征兵,以及全村繳械”,約定共同以游擊戰術打擊埃及軍隊,而不再在意教派區隔。此外,超越階級界限是民族意識萌芽的又一特點,尤其體現在底層民眾對權力階層的“共情”上。在小說最后,塔尼奧斯出于對特權的反感以及為父報仇的愿望,自愿擔任英奧聯軍的發言人。但當塔尼奧斯真正代表聯軍宣布流放親王的決議,看到親王在英、奧、埃等多方勢力的圍剿下掙扎求生,他的腦海里有“一種困惑油然產生”:“塔尼奧斯分不清這老人是絞死他父親的人,抑或是共赴刑臺的同伴?是將絞繩遞給行刑者的人,抑或是將頭頸伸進絞繩的死囚?”因為塔尼奧斯意識到,就像那些面對埃及強大武力而無能為力的村落一樣,親王也不過是受外力擺布、無力自主的傀儡罷了。因此,塔尼奧斯選擇冒險違背聯軍意愿,幫助親王逃往馬耳他島,以免親王落入君士坦丁堡蘇丹之手。同樣的,山區居民共同經歷的苦難也為他們進一步勾勒出了黎巴嫩民族的“界限”。當莊主弗朗西斯被活捉時,卡法亞布達的村民并未因封建統治被廢而歡呼雀躍,反而“流下了滴滴淚水,但這卻不是喜悅的淚水”,這份“共情”正是因為“對于弗朗西斯莊主,他們覺得對他有一份歸屬感”。而面對代表埃及人管理卡法亞布達的魯柯茲,村民們則十分不屑,因為魯柯茲“對于埃及總督、他的部將,以及山區親王只是一味唯命是從……魯柯茲或許肯為他們散盡家產,村民們則可能用手接下這些銀兩,然后以同樣的手指朝向他做出侮辱的手勢”。

我們可以從一個更寬廣的維度考察小說的民族問題,即阿拉伯民族主義的啟蒙運動。“阿拉伯”一詞在亞歷山大征服埃及之前被希臘人、埃及人乃至整個古代近東地區用于指稱具有游牧特征的人或群體。隨著7世紀伊斯蘭教興起,“阿拉伯”逐漸超越狹義的沙漠游牧背景,成為廣泛的宗教身份標識。19世紀初,阿拉伯民族主義發軔,“阿拉伯”作為一個文化身份的概念逐漸形成。有學者認為阿拉伯民族主義有兩個發祥地,一個是包括黎巴嫩山在內的黎凡特地區,另一個便是埃及。作者雖將筆墨放在黎巴嫩山,卻也從側面展現了埃及總督穆罕默德·阿里的改革,這場改革被認為是阿拉伯民族主義的早期運動。小說中涉及的改革措施包括“廣設學堂,培育醫生及工程師……制止各宗教團體間的歧視,以及廢除所有的特權……廢止外國人的特權”。埃及的改革盡管在軍事上存在征服性和壓迫性,但無疑推動了阿拉伯世界的現代化,特別是促進了教育、政治現代化和社會改革,并啟發更多阿拉伯人質疑奧斯曼帝國統治的合法性。盡管穆罕默德·阿里的改革與19世紀初黎巴嫩民族意識萌芽同屬于阿拉伯民族主義的早期運動,但兩者的地域差異和利益矛盾卻阻礙了兩者之間更廣泛的聯合。小說中,埃及人強征馬龍派村民前往德魯茲派村莊中燒殺搶掠,埃及駐山區軍隊的指揮官埃方第稱:“你們這兒[黎巴嫩山]就只有兩種毒蝎子,如果你們要相互蟄死對方直到最后,整個世界會過得更自在些!……假若沒有這個該死的山區橫阻在我們路上,我們的總督今天老早就成了君士坦丁堡的蘇丹!”這一認知凸顯了埃及與黎凡特地區的結構裂隙。

因對抗共同敵人而臨時組建的聯盟是十分脆弱的。埃及撤軍后,憤怒的撒赫蘭村民闖進卡法亞布達,殺害了魯柯茲和看守魯柯茲的無辜村民,兩村自此結下世仇。斯托頓牧師也預言,原本能夠維持和平狀態的馬龍派與德魯茲派“在未來的歲月里均會找到最理想的理由,來為他們沒完沒了的復仇辯護”。馬洛夫借兩村的矛盾影射了1840年埃及撤軍后黎巴嫩山迅速激化的教派矛盾:1841至1861年間,德魯茲派和馬龍派發生了數次暴力沖突,1860年5月兩派之間的激烈沖突更是造成黎巴嫩山南部、貝卡地區一萬兩千余名基督徒遇難,引發了大規模的人道主義危機。此外,本次教派沖突的背后離不開英、法勢力的干預:1840至1859年間,英國為阻撓馬龍派與法國的聯盟,支持德魯茲派以武力對抗馬龍派,僅在1840年一年就向德魯茲派交付30000支步槍。直至1860年春天,黎巴嫩山流血沖突的消息傳到歐洲,英、法才遣軍隊赴山區開展人道主義干預,并聯合俄國、普魯士、奧地利和意大利針對黎巴嫩山區的局面展開磋商。因此,歐洲國家的博弈亦是導致黎巴嫩山民族意識萌芽加速消亡的原因之一。族裔、教派的多樣性一直是阻礙黎巴嫩山形成統一民族認同的重要因素。直至1943年黎巴嫩獨立后實行認信主義制度,黎巴嫩的統一民族認同仍然深受族裔、宗教分歧的影響,例如馬龍派基督徒有時宣揚腓尼基主義,強調黎巴嫩前阿拉伯時代的遺產,而穆斯林則尋求阿拉伯或泛伊斯蘭的歸屬。正如黎巴嫩政治學家喬治·科爾姆分析道:“東方阿拉伯的歷史本身就是對于不同‘對立文化團體’記憶的更新,這不是伴隨現代阿拉伯國家的形成而產生的,而是在奧斯曼王權分裂時就存在的,在國家的歷史記憶開始時便形成這種集體、教派、地區和家族相對統一融合的趨勢,對于黎巴嫩多元認同的歷史記憶,是一直存在的沖突狀態。”為何“對立文化團體”在黎巴嫩的影響如此強大?黎巴嫩民族認同何以總是難以擺脫族裔、教派分歧的掣肘?在多族群格局已然存在的前提下,又如何夯實統一的黎巴嫩民族認同?為此,馬洛夫給出了自己的回答,并描述了一個可能的解決思路。

三、“大海沖擊巖石”:內斗循環與突破之路

在小說結尾,馬洛夫并未簡單地將黎巴嫩山的再次混亂歸咎于東方群體的自相殘殺或西方國家的暴力干涉。對于什么是令地中海東岸陷入苦難的根本原因,斯托頓牧師發表了一段引人深思的評論:

一些曾經遭受迫害的族群幾百年前便定居在這山區的山腰。如果在這個庇護他們的地方彼此傷害互相廝殺,終將任由意氣用事的激動吞噬了自己——就像大海沖擊巖石那樣。誰該為這件事負上最大的責任?必然就是那個挑起山區的居民互相攻擊的埃及總督。當然也包括我們——英國人和法國人,千里迢迢地跑來這里參加那種好大喜功的戰爭……真正最不可原諒的就是此地的居民,不論他是基督徒或伊斯蘭教德魯茲派的人……

斯托頓牧師揭示了“局外人”如何看待黎巴嫩山的困境,此視角在一定程度上折射了馬洛夫本人移居法國后對黎巴嫩歷史的批判性反思。經過前文分析可知,民族意識萌芽之所以未能在山區存續,重要原因之一便是黎巴嫩山在漫長歷史進程中形成了過于強大且分裂的多族群格局。馬洛夫認為導致黎巴嫩山長期深陷多元敘事的癥結,在于人們總是根據先驗的、固定的族群界定而將他人“客體化”,無法將他人視為獨特、完整的個體來“相遇”。作家寫道:“每個人都有兩種遺產:一種是‘垂直’的,來自我們的祖先、村莊和宗教社區;另一種是‘水平’的,來自我們的時代,我們的同代人。”在其散文集《致命的身份》中馬洛夫表示,當代人重視“垂直遺產”卻忽略“水平遺產”:“現代人習慣于鼓勵同代人確認自己內心深處所謂的基本歸屬感,并在他人面前驕傲地揮舞著它;這種歸屬感通常是宗教的、種族的、族群的……其余的所有——他作為一個自由人的軌跡、他獲得的信念、他的偏好、他的敏感性、他的親和力,簡而言之,他的生活——仿佛都毫無價值。”馬洛夫認為,教派、族群等均來自“垂直遺產”,而非自然存在的群體,“其中大多數的隸屬關系都不是天生的”,人并不是一生下來就被教派或族裔等不同的界限劃分開來。但在實踐之中,人們卻習慣基于某種先驗的標準認識自我與他人的關系,在內心深處預先設定立場與界限。在筆者看來,這一觀點與存在主義哲學家馬丁·布伯關于“我-它”關系的探討有不謀而合之處。布伯認為,人們往往將自己與世界的關系工具化、經驗化,將他人視為“它”,將“我”視為世界的中心,而“周圍世界僅是感覺對象”,這種關系表征在人與人的關系上,“就是各自為戰,彼此相互分離、沖突和斗爭”。固執于自身的教派、族群等排他性歸屬,并根據這種歸屬與他者對立,即把對他者的理解約束于自身的經驗之內,而真實的他者則獨立于經驗之外,不參與認知過程。在馬洛夫看來,消弭沖突的方式在于不再將他人片面地視為“歸屬的并置”或“拼湊而成的人”,而是將其視為完整的人去體驗。類似的,布伯哲學思考中的“我-你”關系讓“我”與“你”直接相遇,令“我與你的關系直接無間,我與你之間沒有任何概念體系、天賦良知或先決想象”,把“我”向世界敞開,也使得“你”能作用于我,從而構建本源性的關系世界。進入“我-你”的關系,并不意味著要否認垂直遺產留給人們的歸屬,而是既看到他的水平遺產,也接受他的垂直遺產,將每一個人都作為復雜、獨特、不可替代的人去接近,才能一同體驗情感、忠誠與希望的共振,使得共同記憶、傳統和情感等塑造民族認同的“文化既定”有機會在整個民族的層面上傳承。

《塔尼奧斯巨巖》并沒有直接書寫某種“我-你”關系的構建如何有助于黎巴嫩民族的形成,而是通過塔尼奧斯的兩次“出逃”側面展開主角對類似“我-你”關系的體驗。自出生起,塔尼奧斯生父身份的疑云就使他的歸屬具有先天的模糊性,這種模糊性使他注定無法完全融入任何一個族群,既無法完全被馬龍派接受,也不可能成為德魯茲派的一員。這種不穩定的身份造成了他的孤獨與焦慮,而他也因此在不同陣營間游走。主教被殺后,塔尼奧斯與葛里歐斯潛逃至塞浦路斯,起初“他們活在害怕被識破的日子里,從早到晚都藏身旅社內”,但“他們的日子很快就轉變得果敢,享樂,以及無憂無慮”。因為他們很快便發現,在塞浦路斯,人們并不關注他人來自希臘、土耳其、阿勒頗、格魯吉亞還是黎巴嫩山,也不在意他們是基督徒還是穆斯林。塞浦路斯的環境令塔尼奧斯有機會從黎巴嫩山的族群敘事中抽身出來,特別是在與情人莎瑪的互動中,體驗真誠交往:二人都是被迫來到塞浦路斯的逃亡者,也因為逃亡而不得不抹掉自己的出身、教派等一切歸屬,甚至互相聽不懂對方的語言——但正是這種沒有任何“概念體系橫亙其間”的交往,反而讓兩個坦誠的、赤裸的、自由的靈魂愈發靠近。語言的區隔并不會阻礙二人的交流,反而促使他們向彼此敞開心扉,塔尼奧斯向莎瑪傾訴“他的恐懼,他的不幸,他的遠行計劃”,而莎瑪也“絲毫沒有倦容地傾聽著”:“當他笑時,她便露出淺淺笑靨;而當他咒罵,咆嚎之際,她則眉睫深鎖;當他握拳擊墻,或者捶打地板,她會輕柔地握住他的雙手,像是想分擔他的憤怒之意。而在他整段獨幕劇的表演中,她一直靜靜地望著他,也會點頭支持他。”塔尼奧斯不禁思忖:“難不成生命的涌浪非得要將我拋擲到如此遠的地方,才讓我享有這片刻的幸福?”二人愈發貼近某種“我-你”的關系,便愈發能夠體驗布伯所說的“共同體”。布伯曾經對比過“共同體”與“集體”的區別,他認為處于“共同體”中的個體希望在“‘我與你’這個基本詞匯殿堂”中建立彼此的關系,而集體則是一群被驅使著組成群體的個人,群體作為整體是唯一的單位。在馬洛夫的筆下,塞浦路斯被構想為可能孕育真正民族共同體的原初沃土。這一共同體并非通過再度歸屬到某個族群或教派的集體中來實現,而是通過搭建“我-你”關系,弱化教派、宗族等既有歸屬,尋求更具普遍意義的人類情感和彼此理解來實現。這份共同體體驗讓塔尼奧斯和莎瑪能夠在短暫交往過后迅速建立親密與信任,讓塔尼奧斯“帶著被慰藉過的靈魂回來”,也讓莎瑪“敢將一輩子的積蓄以及她的一生交付給這個陌生男子”。也正是因為曾經擁有過短暫、局限且極端的共同體體驗,塔尼奧斯在結局處才會再次選擇逃往塞浦路斯。

馬洛夫選擇用法語寫作《塔尼奧斯巨巖》也可以被視為一次面對阿拉伯世界的“出逃”。只不過馬洛夫的出逃與塔尼奧斯的出逃不同,馬洛夫并不是要抹去自己的阿拉伯歸屬,也不是想躲避自身的黎巴嫩背景,而是想要作為不可替代的個體與世界產生交互。與20世紀50年代的卡泰布·亞辛等視法語為戰利品的北非作家不同,盡管法語確實是黎巴嫩法國托管時期(1920—1943)的遺留,但在黎巴嫩,法語的使用首先是源于宗教與文化交流的需求,隨后在學校、沙龍和商業等場合流行起來。雖然也存在一定的批判聲音,但整體而言,黎巴嫩文學界更傾向于接受法語作為創作語言。除馬洛夫外,許多黎巴嫩裔作家也選擇用法語進行創作,如法國的黎巴嫩裔詩人、劇作家喬治·謝哈德、詩人維納斯·古麗卡塔,以及黎巴嫩裔加拿大籍劇作家瓦吉·穆阿瓦德。文學評論家帕斯卡爾·卡薩諾瓦指出:“由于用某些語言寫作的文本在文學世界中會有更高的威望,所以在文學世界里存在一些公認的更具文學性的語言,這些語言被看成文學的化身。”法語締造的龐大文學國度使得法語在全球文學界中擁有舉足輕重的影響力。相比之下,阿拉伯語文學的影響相對有限。薩義德曾言:“在所有主要的文學和語言中,阿拉伯語是迄今為止最不為人所知、最不受歐美人重視的語言。”馬洛夫選擇用法語創作,或許有影響力方面的考慮。然而對于作家而言,語言的選擇不僅僅是技術層面的考量,更是對自我的主動構建與確認。與塔尼奧斯相似,作家本人也在不同群體之間游走著:他既是基督徒中的阿拉伯人,也是阿拉伯人中的基督徒,移居法國后,他又兼具了對于阿拉伯世界和法國的雙重文化影響。選擇法語作為創作語言,或許馬洛夫是想要在讀者根據他的“垂直遺產”先入為主地考察他的作品之前,搶先確認自身的“水平遺產”,就像他在《致命的身份》開篇寫道的:

自從我1976年離開黎巴嫩定居法國以來,有多少次有人善意地問我,我是否感覺“更像法國人”或“更像黎巴嫩人”。我總是回答:“兩者都有!”……我之所以是我自己,而不是其他人,是因為我處于兩個國家、兩種或三種語言、幾種文化傳統的邊緣。這正是我。如果我截掉自己的一部分,我會更真實嗎?

但馬洛夫的“出逃”并不意味著回避自身的黎巴嫩或阿拉伯“垂直遺產”。在《塔尼奧斯巨巖》中,作者參考小說對應的歷史空間,使用了大量阿拉伯語詞匯,譬如敘、黎地區的方言“bayyé”(“我的父親”)、“laych”(“為什么”),脫胎于突厥語-波斯語的詞匯“khwéja”(“大官佬”),以及阿拉伯習俗和飲食等方面的專有名詞,如“meghli”、“kebbé”、“tawlé”、“kichk”、“ouzé”等。馬洛夫在其傳記體小說《起源》中提到“卡法亞布達”名字的來源:“我習慣稱之為家的所在地……只有當地居民和極少數業內人士知道它的真名:Kfar-Yaqda,當地方言軟化了閃米特語的q音,改成了Kfar-Ya’da,我有時也把它改成Kfaryabda,因為我相信這樣更容易發音。”馬洛夫的小說常常與包括阿拉伯語、波斯語和土耳其語在內的東方穆斯林語言,以及包括阿拉米語、亞美尼亞語、希臘語在內的東方基督教語言相關。《塔尼奧斯巨巖》側重表現了敘、黎地區的語言特色。這一語言實踐是作家對自身“垂直遺產”的確認,也是將東方提升至敘事核心的主動行為。他在小說中既刻畫了黎巴嫩山“被覬覦,施暴,催趕,經常被人占據,有時也討人歡心”的苦難歷史,也以一種詩意的筆觸緬懷了未經戰火洗禮時黎巴嫩山的富饒與美麗:“看它丘陵起伏,山谷隱僻,凹陷的巖洞,聳立的巨巖,香氣迷人的徐風,還有五顏六色的七彩讓它的風貌千姿百態!美呀!美得像個女子,美得好比拉蜜亞!總之,馬洛夫的創作并不在于讓讀者將自己的作品當作“一半法國、一半黎巴嫩”來解讀,而是希望在避免讀者帶著先入為主的偏見閱讀其作品的同時,讓地中海東岸在法語文學中變得可見、可感知,并以綜合自身全部經驗的、具有惟一性的個體來與法語讀者產生交互,用“我-你”的方式構建自我與文學世界的關系。

盡管作家之意不在于借呈現東方苦難取悅西方讀者,但《塔尼奧斯巨巖》獲得龔古爾獎,或許在一定程度上依然擺脫不了法國文學界對東方題材的審視。龔古爾獎評委會雖未發表官方評論,但從馬洛夫獲獎后的受采訪情況來看,法語讀者對他的小說依然帶有神秘、苦難和異國情調的刻板印象,如法國電視二臺將《塔尼奧斯巨巖》描述為“關于榮耀與復仇的黎巴嫩故事”,加拿大法語頻道則強調這部小說描繪了“東方村莊中微妙的人際氛圍”。此外,我們也不禁思考,僅從個體出發,強調不再依據“垂直遺產”先入為主地認識他人,就足以結束黎巴嫩混亂、分裂的現實狀況嗎?我們很難給出答案。馬洛夫的觀點更像是對黎巴嫩混亂現實的無奈妥協。1943年黎巴嫩獨立后,官方承認18個教派,并依照宗教派別來分配政治權力。1975年爆發的黎巴嫩內戰不僅是宗教和族裔之間的沖突,也是各派在外部勢力支持下的代理戰爭,包括以色列、敘利亞和巴勒斯坦難民在內的多方勢力在戰爭期間支持不同的派別,進一步加劇了黎巴嫩的內政分裂。1989年簽署的《塔伊夫協議》雖結束了戰爭,但族裔和宗教仍然影響著黎巴嫩的政治格局。近年來,迫于經濟危機、政治腐敗以及外部壓力,黎巴嫩社會的不滿情緒加劇。在2019年爆發的大規模抗議中,許多黎巴嫩人呼吁結束宗教派別主導的政治體制,推動建立更公平的公民國家,但改革仍面臨重重困難。正如馬洛夫所言:“對于一個出生在黎巴嫩的人來說,思考如何讓不同的社群共處不是一個額外的問題,而是永遠無法克服的長期困擾。”無論如何,《塔尼奧斯巨巖》依然在文學世界中為解決黎巴嫩民族的困境描繪了一條超越傳統框架的思考路徑。