木刻烽火 ——版畫藝術中的抗戰與反法西斯記憶

《戰爭》組畫之《犧牲》木刻版畫。

《被法西斯炸傷的孩子》銅版畫。

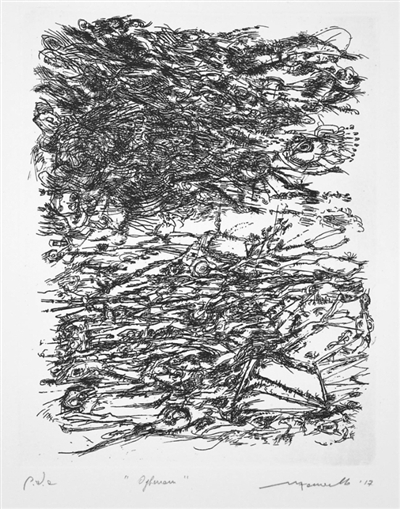

《奧吉納姆》銅版蝕刻。

以上圖片均為作者提供

由中國人民對外友好協會與中國美術館共同主辦的“和平頌”美術作品展于7月19日在中國美術館開幕。此次展覽以中國畫、油畫、雕塑、版畫等多種美術作品為媒介,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。

版畫原料易得、便于復制傳播,在戰火紛飛的年代成為重要的宣傳武器。藝術家們以刀代筆,刻錄下侵略者的暴行與被壓迫民族的英勇抗爭。戰后歲月,版畫藝術完成了從武器到橋梁的蛻變,肩負起構建和平對話的新使命。

以刀代筆:中國新興木刻的救亡之路

1931年8月,魯迅在上海主持暑期木刻講習會。這場短短6天的講習會,為中國培養了首批現代木刻骨干,播下了新興木刻運動的火種。九一八事變爆發后不久,江豐創作的《“九一八”日軍侵占沈陽城》用凌厲刀鋒刻畫出侵略者鐵蹄踏入沈陽的場景。畫面中日軍士兵的鋼盔、刺刀和建筑輪廓多用尖銳三角刀刻出,形成緊張壓抑的視覺沖擊,這是中國現代版畫中最早直接表現抗戰題材的作品之一。

1935年,面對深重的民族危機,李樺創作了《怒吼吧!中國》。作品刻畫了一個被捆綁蒙眼的青年壯士奮力掙扎怒吼的形象。李樺運用粗獷而堅定的木刻圓口刀與陽刻技法,展示出人物緊繃的肌肉和繩索。壯士將手伸向一把匕首,一旦拿到手中便可斬斷一切束縛的繩索,這一場面既象征民族危亡的困境,又體現人民抗爭的決心,極具視覺震撼力。

全面抗戰爆發后,延安魯迅藝術學院成為木刻創作中心。彥涵在這一時期創作了大量反映敵后軍民英勇斗爭的作品,其代表作《當敵人搜山的時候》,生動描繪了山區百姓在戰壕中奮力托舉八路軍戰士抵抗敵軍的驚險場景。藝術家以奔放的刀法,刻畫出緊張有力的人物動態,深刻表現了危難時刻軍民同仇敵愾的頑強意志。在物資匱乏的時代,這種“頃刻能辦”的藝術形式,展現出驚人的傳播力。藝術家全程掌控畫稿、刻版、拓印過程,使木刻成為兼具表現力和戰斗性的作品。

全球陣線:戰爭陰云中的版畫共鳴

在戰爭陰云密布的20世紀上半葉,版畫成為共通的視覺語言,超越國界激蕩強烈共鳴。凱綏·珂勒惠支是德國杰出的版畫家,其創作于20世紀20年代初的《犧牲》選自《戰爭》組畫,描繪了一位母親含悲托舉嬰兒獻身戰爭的場景,從母親視角控訴戰爭帶給民眾的深重苦難。嬰兒蜷縮依附母親臂彎的細節,加深了生死訣別的窒息感。這種直面苦難、充滿力量的表現風格于20世紀30年代初傳入中國,深刻影響了包括李樺在內的新興木刻藝術家。納粹上臺后,珂勒惠支遭到迫害,卻仍堅持創作。1945年,她在給友人的信中寫道:“不管生命是長是短,重要的是看你是否能舉起自己的旗幟,去進行斗爭……”

蘇聯版畫家在艱苦的衛國戰爭中,同樣延續著這種不屈的精神接力。在這片國土上出現了一大批號召人民奮勇抗戰、揭露法西斯罪行的作品。托伊澤創作于1941年的石版畫《祖國母親在召喚!》中,身披紅袍的母親振臂高呼,召喚萬千兒女共赴疆場,她手中的宣言書如戰旗飛揚,身后刺刀林立直指蒼穹。哈爾夏克的銅版畫《被法西斯炸傷的孩子》則以紀實的線條刻畫戰爭中的孩童——粗糙的繃帶與清澈的雙眸對比鮮明,無聲控訴著戰爭的暴虐,為歷史留下不容磨滅的證言。

在地球另一端,成立于1937年的墨西哥“通俗圖畫社”的藝術家們,也投身全球反法西斯浪潮。利奧波爾多·孟德斯在《犧牲者》《哀悼那些在反對法西斯主義斗爭中倒下的人們》等作品中,表現受難者堅強不屈、抗爭者英勇斗爭的現實主義場景,直指法西斯主義對人類的吞噬。阿爾弗雷多·薩爾塞在《母親反對戰爭》中,刻畫了一位緊抱嬰兒的年輕母親,她身姿傾斜、嘴唇緊閉、目光憤怒,迸發出守護無辜生命的決絕意志。這一將苦難凝練為視覺張力的母親形象,與珂勒惠支《犧牲》中的母親構成了跨越時空的藝術回響。

文明刻痕:一版一畫搭建互鑒橋梁

當戰火硝煙沉淀為歷史記憶,當代版畫在賡續反法西斯精神的同時,正日益轉向和平主題的深入表達與跨文化交流的有益探索。2019年,“合作·共贏——一帶一路國際版畫交流展”在德國柏林舉行,匯集了中國、俄羅斯、印度、伊拉克、埃及等19國藝術家的作品。展覽中,中國藝術家現場演示水印版畫技法,邀請德國民眾親手印制中國傳統門神畫。門神手中古老的兵器“戟”,在互動中被賦予了吉祥的新意涵。展覽選擇在柏林舉辦,意味深長——德國表現主義木刻曾深刻影響中國新興木刻運動,此刻又成為東西版畫精神再度交融的見證。

今年4月,上海多倫現代美術館舉辦“東西匯夢——中意當代版畫交流展”,將這一藝術形式帶回中國新興木刻運動的發源地。展覽不僅呈現藝術風格的碰撞,更著重展現藝術家對傳統版畫技術的創造性轉化。例如,意大利藝術家馬里奧·托馬塞洛的抽象銅版蝕刻《奧吉納姆》與中國藝術家譚平的套色木刻《無題1》,將傳統版畫技藝轉向純粹抽象表達。前者通過凹版腐蝕線條構建繁雜的無意象畫面,后者則通過富有張力的直線將畫面切割成極簡的幾何形態。兩位藝術家在深入掌握傳統技藝的基礎上,突破版畫原有的敘事功能,轉向對形式、材質和印痕美感的探索,使古老技法煥發出新的生命力。

當代版畫藝術蓬勃發展,不斷拓展表達邊界,與社會生活產生更為緊密的連接。徐冰的《木林森》項目即是典型。該項目邀請全球兒童繪制樹木,藝術家團隊整合重組后轉化為限量作品銷售,所得資金用于在肯尼亞等地植樹造林。藝術家們巧妙運用版畫的易復制、傳播快與集體創作特性,串聯起藝術創作、公眾參與、網絡傳播和環保行動,將“紙上森林”化為真實的綠蔭,展現藝術在倡導和平與生態保護中的實踐力量。

時移世易,木刻烽火永不熄滅。它轉換了燃燒的形式,從驅散戰爭陰霾的烈焰,化為照亮文明對話的明燈。讓那些刻在木板上的記憶延續,也讓對和平的期望在更多人中傳遞、共鳴。

(作者單位:中國人民大學藝術學院)